por José Cabrera

Vivimos en la permanente contradicción de experimentar la realidad de la incertidumbre, y la creencia de que todavía podemos elegir el destino de nuestras vidas y el de nuestras organizaciones.

Ralph D. Stacey

Cada día es más obvio que nuestros líderes no tienen la respuesta. A pesar de lo cual, la mayor parte de los libros sobre liderazgo, y las mejores escuelas de negocio, continúan negando lo obvio: nuestra incapacidad para gestionar, predecir o controlar lo que pasará en un contexto como el actual de volatilidad extrema. Seguimos empeñados en aplicar, sobre un territorio nuevo y volátil, herramientas diseñadas hace un siglo, pensadas para la planificación, el control, la certeza y la predictibilidad.

Cada día es más obvio que nuestros líderes no tienen la respuesta. A pesar de lo cual, la mayor parte de los libros sobre liderazgo, y las mejores escuelas de negocio, continúan negando lo obvio: nuestra incapacidad para gestionar, predecir o controlar lo que pasará en un contexto como el actual de volatilidad extrema. Seguimos empeñados en aplicar, sobre un territorio nuevo y volátil, herramientas diseñadas hace un siglo, pensadas para la planificación, el control, la certeza y la predictibilidad.

La premisa fundamental sigue siendo que el trabajo del líder es elegir el estado futuro de la organización, y guiar su desarrollo en esa misma dirección. Sin embargo, nuestra experiencia nos muestra, cada día, que en un mundo global, complejo e incierto, la realidad organizativa no es planificable; que emerge como resultado de innumerables interacciones e intereses imprevisibles; y que los conocimientos y experiencias que hemos ido acumulando en nuestro paso por el escenario anterior, acaban convertidos en disfuncionalidades y errores graves cuando se aplican al contexto actual sistemáticamente disruptivo.

La creciente incertidumbre social, económica y política exige de nosotros, pues, una buena dosis de humildad. Humildad para reconocer que el territorio ha cambiado significativamente, y que necesitamos con urgencia nuevos mapas que nos permitan explorar el futuro. Por eso, en la reflexión de hoy os propongo que relajemos nuestros modelos mentales y disfrutemos de la compañía de Ralph Stacey para adentrarnos en el mundo emergente de las ciencias de la complejidad y la incertidumbre.

La creciente incertidumbre social, económica y política exige de nosotros, pues, una buena dosis de humildad. Humildad para reconocer que el territorio ha cambiado significativamente, y que necesitamos con urgencia nuevos mapas que nos permitan explorar el futuro. Por eso, en la reflexión de hoy os propongo que relajemos nuestros modelos mentales y disfrutemos de la compañía de Ralph Stacey para adentrarnos en el mundo emergente de las ciencias de la complejidad y la incertidumbre.

El primer paso es que consigas abrir tu mente. Piensa que la posibilidad de comprender el nuevo contexto no depende de la claridad de los hechos, ni de la cantidad de información que tengamos, sino que, hoy más que nunca, depende de nuestra capacidad para crear nuevas perspectivas de la realidad, de integrar nuevas experiencias y desarrollar nuevas formas de acción colectiva.

La realidad de la incertidumbre

Tal y como explica Nassim Taleb en su libro “El Cisne Negro”, nos encontramos en un mundo nuevo, dominado por lo desconocido y lo imprevisible. Nos hallamos frente a un futuro emergente, en el que todos somos parte del problema y de la solución, y en el que, para abordar los nuevos retos, debemos asumir que “lo que no sabemos es más importante que lo que sabemos”. Tanto es así que la complejidad creciente de este mundo global, interconectado y compuesto por innumerables actores, nos lleva a pensar que la estabilidad, en el nuevo escenario, será la excepcion en un entorno estructuralmente inestable.

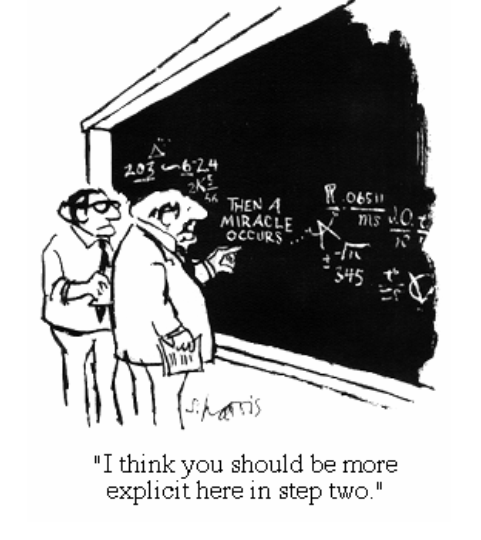

De ahí que esta sea, precisamente, una de las primeras preguntas que Ralph nos plantea en su libro: ¿Por qué seguimos hablando, explicando y prescribiendo soluciones a nuestros desafíos actuales sobre una base intelectual que contradice completamente a la experiencia?

Su propuesta para la Era de la Colaboración es sorprendentemente sencilla:

“Necesitamos dejar de fantasear acerca de lo que las organizaciones deberían ser, para dedicarnos seriamente a explorar la realidad de la vida de nuestras organizaciones”

Y eso mismo, explorar la verdadera realidad de nuestras organizaciones, es lo que vamos a intentar en los siguientes párrafos.

Las organizaciones son conversaciones

Ralph nos propone en su libro ver a las organizaciones como son realmente, como sistemas adaptativos, es decir como interacciones conversacionales entre personas y relaciones de poder en las que se negocian decisiones basadas en ideologías e intereses concretos, donde la continuidad organizacional y los cambios emergen impredeciblemente en vez de ser el resultado de un plan global predefinido.

Las organizaciones son conversaciones, en la medida en que la realidad organizativa emerge como resultado de las conversaciones que -día tras día- tienen lugar entre los miembros de las organización, y de las conversaciones entabladas entre los miembros de las organización y sus clientes y partners. Al fin y al cabo, son las experiencias que surgen en estas conversaciones ordinarias las que establecen la estructura de poder, las relaciones de inclusión y exclusión, y la propia identidad y valores de la organización; son estas interacciones y relaciones entre personas las que configuran la realidad de la organización, las que transforman esa misma realidad y las que, además, deciden su futuro. Y el orden jerarquico cuidadosamente planificado es realmente reemplazado, en el día a día de la organización, por un orden emergente desde la inestabilidad a través de procesos de auto organización.

La principal implicación de esta realidad es la siguiente: necesitamos cambiar el foco y la atención para pasar de los procesos -como hasta ahora- a las personas y sus interacciones. Algo que no va a resultar sencillo, sobre todo si tenemos en cuenta que esta que proponemos no es, precisamente, la perspectiva dominante. La literatura tradicional del management pone el foco en la ciencia de lo cierto, en vez ponerlo en la ciencia de la complejidad y lo incierto. Y esto nos obliga a plantearnos la siguiente cuestión: ¿cómo tomar las decisiones adecuadas en el nuevo entorno cuando el proceso racional no puede ser aplicado, y las técnicas analíticas se muestran incapaces de establecer la dirección futura?

Mi apuesta es clara: La incertidumbre se gestiona con mas diálogo e interacción y menos jerarquía y planificación. Nuestras organizaciones 2.0 deberán ser, esencialmente conversaciones, organizaciones centradas en las personas; organizaciones capaces de atraer y retener el talento de las primeras generaciones de profesionales nativos digitales. Ser competitivos ante la incertidumbre supone ante todo capacidad para adaptarse a los cambios. Esto implica que nuestras organizaciones tendrán que ser no solamente competitivas, sino extremadamente ágiles, capaces de innovar y de adaptarse a un entorno complejo y estructuralmente inestable; que deberán ser organizaciones más abiertas, sin fronteras funcionales, transparentes en su gestión y capaces de co-crear con sus clientes y partners. Organizaciones, en definitiva, en las cuales el liderazgo y la innovación será un trabajo de todos, y no el de unos pocos privilegiados situados en lo alto de la pirámide organizativa.

Autoorganización y emergencia

Ralph Stacey nos propone analizar la realidad de las organizaciones desde la perspectiva de las ciencias de la complejidad e incertidumbre. El reconocimiento de que las organizaciones son el resultado de una multitud de interacciones, tal y como, en cierto modo, sucede con los seres vivos y con otros sistemas complejos, nos lleva a afirmar que, al igual que ocurre con los seres vivos, la capacidad de adaptación es un eje motor de los cambios organizativos.

Pero, ¿cómo se organiza un sistema complejo? Un sistema adaptativo complejo consiste en un gran número de agentes, cada uno de los cuales se relaciona con los demás siguiendo sus propios principios locales de interacción. Esto significa que los sistemas complejos no obedecen a leyes prefijadas. En lugar de regirse por ellas, los agentes interactúan siguiendo sus intereses particulares. Y aunque en la mayor parte de los casos no existe una coordinación explicita de las interacciones -o precisamente por ello mismo-lo cierto es que el orden acaba emergiendo de forma natural.

La autoorganización es uno de los conceptos claves en las ciencias de la complejidad. Se trata es un proceso/forma organizativa en la que no hay una coordinación central, ni interna ni externa a la organización. En contraste con las organizaciones centralizadas -en que las que el poder se ejerce deliberadamente a través de mecanismos formales o informales de control- en las redes autoorganizadas, como es el caso en las redarquías, los agentes actúan y se comportan de forma exploratoria y experimental.

Y la emergencia es otro concepto que nos ayuda a entender el proceso dinámico por el cual surge -de forma impredecible- un orden superior, resultado de las múltiples interacciones que se producen en las organizaciones autoorganizadas. La emergencia es, por tanto, el nuevo orden. Un nuevo orden que resulta de la dinámica de las interacciones, que no viene marcado -como en las organizaciones jerárquicas- por la dirección y el control, y que, a diferencia de las férreas e inflexibles estructuras jerárquicas, es capaz de dar respuesta a los retos excepcionalmente complejos a los que nos enfrentamos.

Liderazgo e incertidumbre

Ambos temas, autoLiderazgo organización y emergencia, nos ayudan a reflexionar sobre la verdadera naturaleza del liderazgo, y nos permiten poner el foco de la reflexión no tanto en los líderes que “actúan” sobre las organizaciones -una mera ilusión en tiempos de incertidumbre- sino en aspectos algo más soft pero a la vez mucho más definitivos, como son las conversaciones, las percepciones, motivaciones y los valores que guían el funcionamiento de esas organizaciones. El punto de partida consiste en entender que el trabajo del liderazgo como proceso adaptativo no es una prerrogativa de los líderes, sino el resultado emergente de las relaciones entre las personas de la organización. Por lo que la gestión de la complejidad requiere fomentar el liderazgo a todos los niveles, para lograr que el liderazgo se convierta en el trabajo de todos, y no solo -como viene sucediendo hasta ahora- de unos pocos elegidos situados en la cúspide de la pirámide.

El liderazgo adaptativo exige, pues, poner un mayor foco en las interacciones y en las personas. Como líderes adaptativos debemos ser capaces de influir en los demás, y de crear las condiciones que faciliten la emergencia de nuevas soluciones. Debemos fomentar la colaboración y la participación de todos, la cultura abierta y la transparencia en las interacciones, teniendo siempre en cuenta que la innovación surge según la forma en que las interacciones son gobernadas y facilitadas. Y debemos facilitar la comunicación y la co-creación entre los distintos nodos de la organización, para desarrollar al máximo el capital humano y social.

Todo sin olvidar que el objetivo final es la emergencia. Y la emergencia es lo opuesto al control, al ordeno y mando, al abuso de poder y a la opacidad.

Redarquía e incertidumbre

El hecho cierto es que no podemos abordar la complejidad y la incertidumbre utilizando las estructuras burocráticas actuales. La respuesta a los desafíos actuales ha de ser colectiva. Y eso significa que debemos explorar estructuras alternativas, nuevas formas de organización que nos permitan colaborar, y generar nuevos espacios de contribución situados más allá de los límites tradicionales.

Piensa que, hoy en día, en el seno de las organizaciones, las personas logran sus metas interactuando con un número pequeño de personas; es decir, a través de interacciones locales. Estas interacciones locales hacen que cada equipo, grupo o departamento tenga sus propias formas de hacer y relacionarse. Y están fuertemente condicionadas y limitadas por la estructura jerárquica, por las estructuras de reporting, por la división del trabajo y, muy particularmente, por la obligación de hacer lo que se considera correcto en la organización; es decir, por sus valores y su cultura.

El modelo organizativo tradicional nos constriñe, y nos impide dar una respuesta adecuada. La realidad nos muestra cada día que, en tiempos de incertidumbre, las estructuras jerárquicas funcionales -las divisiones operativas- compiten entre sí, luchan por los recursos internos, y se olvidan con frecuencia de que, en un entorno inestable e impredecible, la colaboración es la forma mas poderosa de crear valor. Olvidan, por tanto, que la colaboración y la confianza son claves para la adaptabilidad y flexibilidad organizativa en un entorno cada día mas complejo y global.

Los nuevos espacios de comunicación -los blogs, tweets y redes sociales- están teniendo un impacto real en los entornos de trabajo, en los procesos y en la estructura de nuestras organizaciones. Las nuevas generaciones de nativos digitales -recién llegados a las organizaciones- aprenden, innovan, colaboran y hacen las cosas de forma sustancialmente distinta a las generaciones anteriores. De ahí, la necesidad de crear nuevas estructuras y marcos de contribución mas dinámicos, que hagan posible la innovación y la diferenciación a todos los niveles. Y de ahí mi propuesta, que pasa por el desarrollo de una nueva estructura redárquica complementaria, que supla las evidentes carencias del modelo organizativo jerárquico, y lo vaya sustituyendo paso a paso, al ritmo que la organización lo necesite.

Como ya he explicado en otras conversaciones, la redarquía emerge como estructura natural de las nuevas organizaciones en red, facilita la innovación y hace posible que las personas creativas opten por aquellas contribuciones que más les motivan, y que mejor se alinean con sus propias habilidades. En la redarquía, las tareas pueden ser elegidas y no impuestas, y la capacidad de decisión de cada uno viene determinada por su reputación personal y el valor añadido que aporta a la organización.

Por eso pienso que, ante lo imprevisible, una estructura dual jerarquía-redarquía puede asegurar la sostenibilidad y la escalabilidad necesarias y, a la vez, es capaz de mantenerse ágil y flexible en sus interacciones con el entorno.

A modo de resumen

Lo radical de la propuesta de Ralph Stacey es que nos obliga a cambiar el discurso dominante frente a la crisis: en vez de dedicar toda nuestra energía a buscar responsables en nuestros líderes, gobiernos, empresas, instituciones etc., debemos dedicar algo de tiempo a reconocer que la realidad de la incertidumbre es algo que hemos creado entre todos; un resultado no planificado, que resulta de la emergencia de nuestros propios valores, acciones y omisiones. De ahí la importancia de que nuestros líderes dejen de hablar de lo que ellos y nosotros vamos a hacer, y empecemos hablar de lo que ellos y nosotros realmente hacemos.

De la misma forma que las civilizaciones no son el resultado de ninguna clase de planificación a largo plazo, las organizaciones y su cultura no son resultados de una planificación especifica, sino de la emergencia de las interacciones y relaciones de poder entre las personas que las forman. Es decir, de las propias interacciones entre las personas.

La herencia de las organizaciones objetivas, estructuradas y previsibles no es suficiente para abordar el futuro. Es necesario avanzar en el diseño -tal y como ya hemos hecho en otras ciencias- de un modelo no lineal de gestión, que pueda contener los sucesos emergentes y sea capaz de generar acciones a partir del seguimiento de las relaciones, y de la atención a las tendencias, rupturas y discontinuidades. En este sentido, la tesis de este autor es la siguiente:

“La mejor manera de prepararse para actuar no es intentar adivinar lo que está adelante y mirar hacia atrás, sino percibir la dinámica que nos trajo hasta aquí y aprender con ella”

Por lo que para salir con éxito de la crisis actual vamos a necesitar algo mas que ajustes presupuestarios, medidas de control financiero o nuevos bonos europeos seguros. Quizás debamos, como nos propone Ralph, comenzar por repensarnos radicalmente lo que hacen nuestros líderes, ejecutivos, gerentes y lo que hacemos todos nosotros cada día en nuestras organizaciones. La buena noticia está en que en las ciencias de la incertidumbre lo posible siempre es más edificante que lo real.

Publicado en Innovación en la gestión. Post original aquí.

Para seguir leyendo:

El cisne negro de Nassim Nicholas Taleb

La incertidumbre del cambio

Gestión de la incertidumbre

Si te ha interesado este post, no olvides dejarnos tus comentarios. También apreciamos que los compartas con tus amigos y contactos en las redes sociales. Muchas gracias.

Me gusta:

Me gusta Cargando...

Share

Por José Miguel Bolívar

Por José Miguel Bolívar Por Manel Muntada Colell

Por Manel Muntada Colell Estamos iniciando un nuevo año (*) y con ello enfrentamos el desafío de cumplir los objetivos y las metas determinadas para este período. Para lograrlo, es seguro que hemos “planificado” el quehacer necesario para ello y tenemos producto de ello, un muy buen plan. E incluso, es posible que lo hayamos hecho en el mes de Octubre o Noviembre pasado y ahora en este primer mes del año, estamos preparados (según nosotros) para enfrentar este nuevo desafío.

Estamos iniciando un nuevo año (*) y con ello enfrentamos el desafío de cumplir los objetivos y las metas determinadas para este período. Para lograrlo, es seguro que hemos “planificado” el quehacer necesario para ello y tenemos producto de ello, un muy buen plan. E incluso, es posible que lo hayamos hecho en el mes de Octubre o Noviembre pasado y ahora en este primer mes del año, estamos preparados (según nosotros) para enfrentar este nuevo desafío.

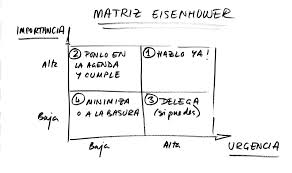

Una de las tantas exigencias que impone el rol de empresario es la de tomar decisiones de manera constante, pero habitualmente son muy pocos los que se detienen a considerar el proceso secuencial y sistemático que esto impone a fin de conseguir realmente efectividad a través de la decisión tomada.

Una de las tantas exigencias que impone el rol de empresario es la de tomar decisiones de manera constante, pero habitualmente son muy pocos los que se detienen a considerar el proceso secuencial y sistemático que esto impone a fin de conseguir realmente efectividad a través de la decisión tomada.

Por Amalio Rey

Por Amalio Rey Ahora, por ejemplo, no uso más la palabra “planificación“ porque despide un fiero aroma a certidumbre, previsión exhaustiva y ruta calculada al detalle, algo que a estas alturas suena imposible, e incluso perjudicial para poder reaccionar a tiempo a los cambios.

Ahora, por ejemplo, no uso más la palabra “planificación“ porque despide un fiero aroma a certidumbre, previsión exhaustiva y ruta calculada al detalle, algo que a estas alturas suena imposible, e incluso perjudicial para poder reaccionar a tiempo a los cambios. Diversos autores han dado su opinión sobre el liderazgo, el expresidente de los Estados Unidos Harry Truman decía que el liderazgo es la capacidad para conseguir que los hombres hagan lo que no les gusta y que les guste hacerlo, Harold Koontz y Heinz Weihrich señalan que “liderazgo es el arte o proceso de influir en las personas para que se esfuercen voluntaria y entusiastamente en el cumplimiento de metas grupales”.

Diversos autores han dado su opinión sobre el liderazgo, el expresidente de los Estados Unidos Harry Truman decía que el liderazgo es la capacidad para conseguir que los hombres hagan lo que no les gusta y que les guste hacerlo, Harold Koontz y Heinz Weihrich señalan que “liderazgo es el arte o proceso de influir en las personas para que se esfuercen voluntaria y entusiastamente en el cumplimiento de metas grupales”. La reflexión de Nassim nos muestra uno de los errores más comunes en los seres humanos cuando nos enfrentamos a la complejidad y la incertidumbre. Si hemos vivido en el hemisferio norte toda nuestra vida, pensaremos que todos los cisnes son blancos. La existencia de un cisne negro nos parece imposible debido a nuestra reducida experiencia. Pero el hecho es que hoy, en un mundo interconectado, complejo y extremo, en el que la información circula a toda velocidad y en todas las direcciones, cada vez es más posible que nos crucemos con un Cisne Negro en el camino. Y eso puede cambiar nuestra vida.

La reflexión de Nassim nos muestra uno de los errores más comunes en los seres humanos cuando nos enfrentamos a la complejidad y la incertidumbre. Si hemos vivido en el hemisferio norte toda nuestra vida, pensaremos que todos los cisnes son blancos. La existencia de un cisne negro nos parece imposible debido a nuestra reducida experiencia. Pero el hecho es que hoy, en un mundo interconectado, complejo y extremo, en el que la información circula a toda velocidad y en todas las direcciones, cada vez es más posible que nos crucemos con un Cisne Negro en el camino. Y eso puede cambiar nuestra vida. En su libro El cisne negro: el impacto de lo altamente improbable,

En su libro El cisne negro: el impacto de lo altamente improbable,  Por Julen Iturbe

Por Julen Iturbe Cada día es más obvio que nuestros líderes no tienen la respuesta. A pesar de lo cual, la mayor parte de los libros sobre liderazgo, y las mejores escuelas de negocio, continúan negando lo obvio: nuestra incapacidad para gestionar, predecir o controlar lo que pasará en un contexto como el actual de volatilidad extrema. Seguimos empeñados en aplicar, sobre un territorio nuevo y volátil, herramientas diseñadas hace un siglo, pensadas para la planificación, el control, la certeza y la predictibilidad.

Cada día es más obvio que nuestros líderes no tienen la respuesta. A pesar de lo cual, la mayor parte de los libros sobre liderazgo, y las mejores escuelas de negocio, continúan negando lo obvio: nuestra incapacidad para gestionar, predecir o controlar lo que pasará en un contexto como el actual de volatilidad extrema. Seguimos empeñados en aplicar, sobre un territorio nuevo y volátil, herramientas diseñadas hace un siglo, pensadas para la planificación, el control, la certeza y la predictibilidad. La creciente incertidumbre social, económica y política exige de nosotros, pues, una buena dosis de humildad. Humildad para reconocer que el territorio ha cambiado significativamente, y que necesitamos con urgencia nuevos mapas que nos permitan explorar el futuro. Por eso, en la reflexión de hoy os propongo que relajemos nuestros modelos mentales y disfrutemos de la compañía de Ralph Stacey para adentrarnos en el mundo emergente de las ciencias de la complejidad y la incertidumbre.

La creciente incertidumbre social, económica y política exige de nosotros, pues, una buena dosis de humildad. Humildad para reconocer que el territorio ha cambiado significativamente, y que necesitamos con urgencia nuevos mapas que nos permitan explorar el futuro. Por eso, en la reflexión de hoy os propongo que relajemos nuestros modelos mentales y disfrutemos de la compañía de Ralph Stacey para adentrarnos en el mundo emergente de las ciencias de la complejidad y la incertidumbre.