Por Alexis Codina

Si algo caracteriza el trabajo de dirección es la toma de decisiones, es el acto que inicia los procesos de trabajo en las organizaciones. Esto es lo que explica que, en los textos de Administración, el tratamiento de este tema se presente desde los primeros momentos, generalmente como parte de la función de Planeación.

Si algo caracteriza el trabajo de dirección es la toma de decisiones, es el acto que inicia los procesos de trabajo en las organizaciones. Esto es lo que explica que, en los textos de Administración, el tratamiento de este tema se presente desde los primeros momentos, generalmente como parte de la función de Planeación.

En el texto de Koontz-Weirich esto se fundamenta en que “La toma de decisiones es la selección de un curso de acción, entre varias alternativas, y constituye, por tanto, la esencia de la planeación. No puede decirse que existe un plan si no se han tomado las decisiones de compromiso, entre otras”.

Los especialistas relacionan el proceso de toma de decisiones con el análisis y solución de problemas, aclarando que, en el plano de la administración (dirección), un “problema” se define como la brecha existente entre el Estado Actual y el Estado Deseado. “Existe un problema cuando hay una diferencia entre lo que está sucediendo y lo que uno desea que suceda” ..

Por tanto, el primer paso en la toma de decisiones es identificar el(los) problema(s) sobre lo(s) que es necesario decidir. Para Drucker, una de las habilidades principales de un dirigente es su capacidad para identificar los problemas principales, es decir, las situaciones más importantes que deben mejorarse en su organización.

Un especialista amplía esta definición planteando que existe un problema cuando:

- Existe una discrepancia entre lo que ocurre y lo que debería estar ocurriendo.

- Quiero hacer algo al respecto.

- Hay algo que yo pueda hacer.

Lo primero que se destaca es que, para resolver un problema, es decir, tomar una decisión, usted tiene que estar dispuesto a enfrentarlo y, por tanto, asumir las consecuencias. Lo segundo, es que usted tenga alguna certeza de que pueda hacer algo para resolverlo, de lo contrario, no tiene sentido que dedique tiempo y energías a enfrentar “ese problema” que, como dicen los especialistas está “fuera de su área de influencia”. Estos son criterios que se aplican para determinar las prioridades sobre los problemas de que se ocupará el dirigente.

Las principales fuentes de información a las que puede acudir un dirigente para identificar problemas son:

- Incumplimiento de planes.

- Desviación (disminución, deterioro) de resultados anteriores.

- Quejas de clientes.

- Desempeño de competidores, que pueden ocasionar pérdidas de clientes y mercados a la empresa.

- Preocupaciones sobre el desempeño y resultados de su entidad que le planteen sus superiores, colegas, inclusive subordinados.

- Cambios en el entorno que modifican tecnologías, tendencias en el mercado, expectativas de clientes, entre otros factores.

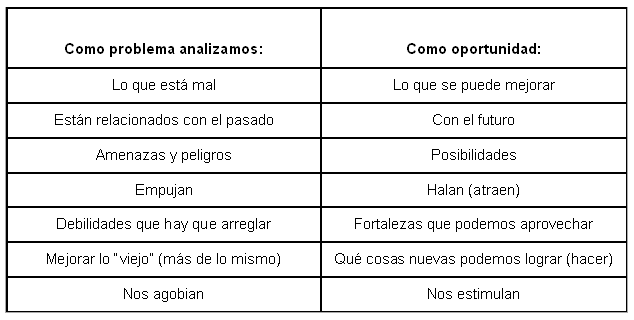

Varios especialistas proponen que la identificación de problemas se asuma como una búsqueda de oportunidades. Stoner plantea: “No siempre está claro si la situación que enfrenta un administrador presenta un problema o una oportunidad. Así, las oportunidades no aprovechadas crean problemas a las organizaciones, y a menudo se encuentran oportunidades mientras se explora un problema”.

Drucker define un “problema”, como: “algo que pone en peligro la capacidad de la organización para alcanzar sus objetivos”; y una “oportunidad” como: “algo que le ofrece a una organización la posibilidad de ir más allá de los objetivos que se ha fijado”.

La mejor comprensión de estos planteamientos, la logramos con una tecnología de consultoría que nos trasladó una consultora extranjera hace unos años y que utilizamos mucho en los procesos de diseño de estrategias y programas de cambio organizacionales. Su creadora, Ann Overton, dice que “Dios creó el mundo en siete días y en el octavo creó los problemas”. La connotación que tienen, en nuestra cultura, las palabras “problema” y “oportunidad” es tan diferente que nos parece imposible conciliarlas en un mismo proceso. Pero es posible, se trata de tomar una situación cualquiera que debamos atender y analizarla en dos planos, como se muestra en la siguiente Tabla.

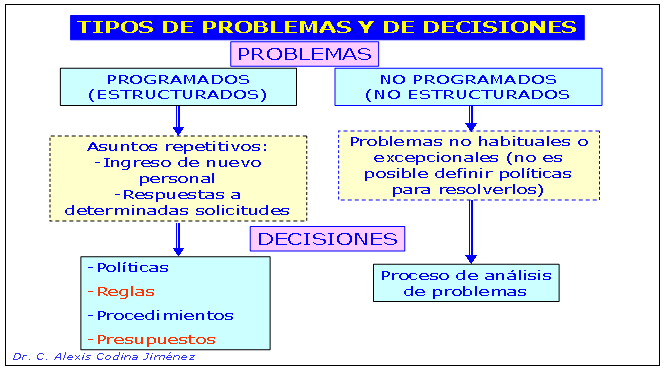

Tipos de problemas y de decisiones.

Hay coincidencia entre los especialistas en clasificar los problemas y las decisiones en dos grupos: los problemas y decisiones “estructurados” y los(as) “no estructurados”.

Las Decisiones Estructuradas (Programadas) son las que se toman para resolver problemas y situaciones que se producen de manera rutinaria, sistemática, por ejemplo: el sueldo a pagar a un trabajador, cómo proceder ante la devolución de mercancías por los clientes, los procedimientos para extraer mercancías del almacén. Se establecen mediante la definición de políticas, procedimientos, sistemas de trabajo, definición de la autoridad para aprobar documentos, excepciones, entre otros.

Una tarea del dirigente, en esta esfera, es identificar las actividades y situaciones que se presentan de manera repetitiva y definir los instrumentos que le permitirán decidir “por una sola vez” cómo deben resolverse esos problemas.

Las Decisiones No Estructuradas son las que se toman para resolver problemas que no se presentan constantemente y que requieren soluciones únicas, como pueden ser: adquisición de una nueva tecnología, aprobación de un plan de mercadotecnia, asignación de recursos, cómo mejorar las relaciones con la comunidad. Según los especialistas, este es el tipo de decisiones que, con mayor frecuencia, tienen que tomar los dirigentes. Estas situaciones exigen soluciones innovadoras, que no pueden seguir políticas trazadas. Para este tipo de decisiones se utilizan procesos de análisis de problemas, grupos de expertos, contratación de estudios especiales, entre otros.

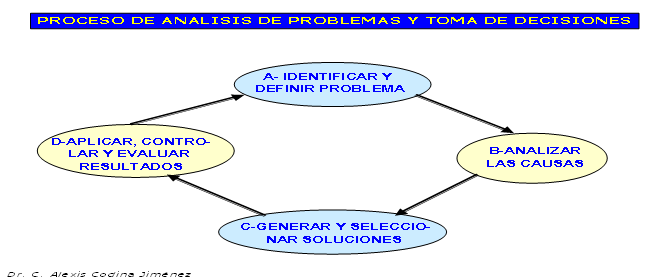

En la Figura 1 se presenta un resumen de estos enfoques.

Figura 1.

El proceso de análisis de problemas y toma de decisiones

Existen diferentes “modelos” para el análisis de problemas. En cualquiera que se tome como referencia se pueden identificar cuatro momentos: 1-Identificación del problema; 2-Análisis de las causas; 3-Generación y selección de alternativas de solución y; 4-Aplicación, control y evaluación, como puede verse en la Figura 2.

Figura 2.

Las tareas principales a desarrollar en cada paso se resumen a continuación.

1-Identificación del problema

El objetivo de este primer paso es: Definir el problema en términos que todos comprendan y que posibilite trabajar sobre el mismo. La pregunta clave es: ¿Qué deseamos cambiar?.

La definición del problema debe describir la situación que se desea cambiar como realmente existe y de la forma más objetiva posible. Por ejemplo: “el treinta y dos por ciento de los modelos de solicitud procesados por nuestro departamento contiene errores”. Así es “como existe el problema”.

Otra manera de definirlo es expresándolo en términos del “estado deseado”, es decir lo que se desea obtener cuando esté resuelto el problema. En el ejemplo anterior, podría ser: “Reducir la cantidad de errores en los modelos procesados a no más de un 10%.

2-Análisis de las causas

El objetivo de este paso es: Identificar la(s) causa(s) principal(es) del problema. La pregunta clave: ¿Qué nos impide alcanzar la “condición deseada”?.

Algunas sugerencias para trabajar en este paso:

- Identifique las causas potenciales. Puede ayudar un análisis de Causa-Efecto (Espina de pescado).

- Seleccione la causa mas probable, o de mas significación, en la ocurrencia del problema.

- Determine los datos necesarios para verificar esto. ¿Cuáles?. ¿Dónde están?. ¿Quién los tiene?.

- Considere las “Fuerzas positivas” y “Negativas” que pueden incidir en el problema, para centrarse en la(s) causa(s) de mayor impacto.

3- Generación y selección de alternativas de solución

El objetivo de este paso es: Generar las alternativas de solución. La pregunta clave: ¿Qué podemos hacer para alcanzar el “estado deseado”, actuando sobre en la(s) causa(s) principal(es)? .

Este paso se sub-divide en tres tareas: una, la generación de todas las alternativas posibles de solución; dos, determinar los criterios que aplicaremos para seleccionar la(s) alternativa(s) con la que trabajaremos (costo, tiempo, impacto, etc.) y; tres, aplicar los criterios acordados a cada alternativa y seleccionar la(s) que mas los satisfaga.

4- Aplicar la alternativa de solución, controlar y evaluar los resultados

El objetivo de este paso es: Ejecutar y controlar la aplicación de la solución de acuerdo con el plan desarrollado en el paso anterior. La pregunta clave: ¿Estamos siguiendo el plan, qué resultados estamos logrando?.

Recomendaciones de tareas a realizar en este paso.

- Dividir la ejecución en etapas controlables, para un monitoreo más efectivo.

- Manténgase preparado para modificar el plan, en caso de que se produzcan eventos esperados -o inesperados.

- Utilice un sistema de control para medir el avance.

- Recopile los datos para la evaluación de la eficacia de la solución.

- Ponga en práctica los planes de contingencia según las necesidades.

Según expertos, en el trayecto entre el planeamiento y la puesta en práctica es donde fracasan muchas aparentemente “buenas” soluciones. Puede ser de útil repasar algunas deficiencias frecuentes en la ejecución de los planes como las siguientes.

- El planeamiento se confunde con el pronóstico.

- Las estimaciones y cálculos son deficientes.

- No se han elaborado planes de contingencia.

- El plan no se comunica o actualiza apropiadamente.

- No se logra el compromiso necesario.

Las decisiones están presentes en todas las etapas de este proceso. Algunas preguntas para generarlas pueden ser: ¿en qué problema debemos centrarnos?, ¿cuáles son las causas principales que lo generan (o impiden alcanzar el estado deseado)?, ¿qué alternativas de solución tenemos?, ¿qué criterios podemos aplicar para seleccionar la mejor alternativa?, ¿qué planes podemos desarrollar para aplicarlas, controlar su ejecución y evaluar sus resultados?.

La indecisión en la dirección

Si las decisiones inician el proceso gerencial y mueven el trabajo en las organizaciones, su ausencia o postergación pueden afectar su efectividad e impacto en el entorno. No obstante, hay que saber diferenciar dos situaciones: una, la postergación de la decisión, para la búsqueda de más información o de mejores alternativas; otra, la que se dilata, sin proporcionar nuevos elementos, y que puede conducir a lo que los especialistas llaman “parálisis por análisis”. Expresiones típicas de este estado pueden ser: “necesito estudiar más el asunto”; “investiguemos más a fondo”; “conviene pedir otra opinión”; “aún no estoy seguro”, entre otras.

La “parálisis por análisis” surge cuando colocamos tanto énfasis en el proceso de análisis, que quedamos atascados en él y no llegamos a decidir. Cuando se convierte en hábito, este estado termina impregnando cada vez más el proceso de decisiones, hasta llegar a las más simples y triviales.

En el video “Decisiones efectivas” , utilizado en la capacitación de directivos, Peter Drucker comenta que un ejecutivo de una empresa importante, cuando se discutía en el Consejo de Administración un tema en el que se llegaba a acuerdo sin mucha confrontación decía “como todos estamos de acuerdo, vamos a volver a discutirlo en la próxima sesión” . Le preocupaba que, en el análisis de alternativas de decisión, no se identificaran aspectos negativos y todo se aprobara muy rápidamente. Al parecer, el principio a aplicar debería ser “ni precipitaciones o improvisaciones irresponsables, ni postergaciones innecesarias” .

Mc Kenzie, en La Trampa del Tiempo, identifica la indecisión como “el mas grande ladrón del tiempo”destacando que muchos ejecutivos dudan, demoran o se rehúsan, en cualquier forma, a decidir y que la indecisión no es únicamente una pérdida de tiempo sino que también implica preocupación. Y “la preocupación es tan destructiva, que fatiga al individuo antes de iniciar su día de trabajo” . Realmente, lo que mas nos agobia y estresa no es el volumen o intensidad de lo que hemos hecho, sino lo que nos queda pendiente por resolver, que muchas veces depende de decisiones que debemos tomar.

Entre los factores que los especialistas señalan como propiciadores de la indecisión, están:

- Indeterminación. Precisión de los objetivos (resultados) esperados, las estrategias y medios para alcanzarlos, los recursos disponibles, entre otros.

- Insuficiente información. Sobre los antecedentes del problema, experiencias anteriores y, principalmente, sobre la situación futura del entorno y resultados esperados.

- Inoportunidad. Considerar que el momento y las circunstancias no son las mejores para adoptar una decisión.

- Sensación de precipitación o improvisación. Falta de seguridad, percepción de que el problema no está suficientemente “maduro” para atacarlo.

- Desorganización. Imprecisión de roles en una estructura, dispersión de documentación relevante, ausencia de políticas y procedimientos.

- Temor al fracaso.

En investigaciones realizadas sobre los procesos de decisiones gerenciales se reitera que el factor principal que ocasiona la indecisión es precisamente el temor al fracaso. MacKenzie plantea que, “..si una decisión se toma rápidamente, se tiene más tiempo para corregirla si resulta equivocada, además se ahorra el tiempo que habría que invertir en reuniones subsiguientes con el propósito de reconsiderar y debatir los hechos. Si ya se tomó la decisión, son innecesarias tales reuniones.” .

Shakespeare expresó: “Nuestras dudas son traidoras y nos hacen perder lo que con frecuencia podríamos ganar, por el simple miedo de arriesgarnos” .

El problema principal radica en que las decisiones se toman en el presente, pero sus resultados se constatan en el futuro, que muchas veces se caracteriza por los cambios acelerados y la incertidumbre. Koontz-Weirich plantean que “…los directivos, muchas veces, prefieren decisiones que garanticen estabilidad y seguridad eludiendo asumir riesgos, aunque estos puedan representar oportunidades potenciales…”.

Como este es un tema muy recurrente, que se me presenta con mucha frecuencia en consultorías y talleres gerenciales, hace algún tiempo vengo preparando un listado de frases de personajes célebres, de las que presento algunas a continuación.

- “El éxito consiste en moverse de fracaso, en fracaso, sin perder el entusiasmo” – Winston Churchill.

- “He llegado al éxito por un sendero de fracasos. Realmente, no fracasé ni una sola vez, inventé la bombilla de luz, sólo que fue un proceso de dos mil pasos”. T. A. Edison.

- “A nuestra gente le decimos que debe equivocarse diez veces al día, de lo contrario, es que no ponen bastante interés” . Bob Metzalfe-IBM.

- “No nos amarguemos innecesariamente, hay ocasiones en que algunos fracasos resultan productivos”E.M. Cifran.

- “Ganar sin riesgos, es triunfar sin glorias” . Cornielle.

- “El hombre que se levanta de sus errores, es aún más grande que el que no ha caído” . Concepción Arenal.

- “Los que no se arriesgan, pueden evitarse el sufrimiento y el dolor. Pero no pueden aprender, sentir, crecer, cambiar, amar” . Eileen Caddy.

- “Los que nunca se equivocan, generalmente, es porque pocas veces toman decisiones” – Un empresario cubano.

Todos conocemos casos de personas que transcurren durante años en una organización, sin “tener problemas”. Pero, no se destacan por su iniciativa y eluden todo lo que pueda representar algún riesgo. Un director de empresa, cubano, me dijo en una ocasión “Yo prefiero aguantar a un loco, que empujar a un bobo”. El “loco” es el que se cuestiona las cosas y emprende otras nuevas, es decir, que “mueve” a la organización; el “bobo”, el que permanece en la inercia, por temor a lo que pueda suceder si se equivoca.

Algunas sugerencias prácticas para la toma de decisiones

Sobreponerse al temor al fracaso y adoptar una disposición a asumir riesgos no puede limitarse a un “acto de fé y voluntad”. Esto puede apoyarse con la utilización de determinadas técnicas. Entre las técnicas sugeridas por especialistas se encuentran las siguientes.

- Establecer prioridades. Centrarse en las decisiones de mayor impacto, (el 20×80 de Pareto).

- Recopilar y analizar la mayor cantidad de información relevante posible. (antecedentes, experiencias anteriores, criterios de expertos).

- Aplicar el “benchmarking”. Analizar lo que hacen y cómo, los que han tenido éxito.

- Dividir un problema grande, en pequeños problemas.

- Generar la mayor cantidad posible de alternativas y separar la generación de ideas de su análisis y selección. (Estas son reglas básicas de la técnica de la “tormenta de ideas”, el “brainstorming”).

- Evaluar cada alternativa desde diferentes ángulos (criterios). Entre los criterios que se proponen están: aporte a los objetivos, tiempo requerido, costo, duración de sus efectos, impacto en el entorno, nivel de riesgo o probabilidad de ocurrencia.

Además, se recomiendan los siguientes comportamientos:

- No decida “en caliente”. Si es posible, tómese un tiempo prudencial para analizar la situación y las posibles decisiones.

- Escriba las opciones posibles. Lo que no está escrito es fácil olvidarlo; cuando lo escribimos, podemos recordarlo, mejorarlo, tenerlo presente; además, nos “compulsa” a decidir.

- Valore y anote las ventajas e inconvenientes de cada una de las alternativas. Es el “campo de fuerzas” que planteó Kurt Lewin, y la técnica del P-N-I (Positivo-Negativo-Interesante) que propone De Bono, para el análisis creativo de alternativas.

- Mire al pasado. Contéstese: ¿Cómo me fue cuando decidí algo parecido?.

- -Piense en los cambios que pueden producirse en el entorno en un futuro cercano. “Lo que fue exitoso en el pasado puede no serlo en el futuro”, alerta Drucker.

- Piense en posibles “escenarios”. Se refiere a diferentes posibles tendencias en variables clave que podamos proyectar para un futuro cercano, donde van a operar las decisiones que tomemos.

- Prepare “planes de contingencia”. Responden a la pregunta: ¿Qué hacemos si sucede…?

- Nunca se quede sin posibles acciones ante cambios imprevistos.

- Acepte las consecuencias. No piense: !Ojalá hubiese elegido otro camino!.

- Asuma los errores como una vía de aprendizaje.

Este artículo es Copyright de su autor(a). El autor(a) es responsable por el contenido y las opiniones expresadas, así como de la legitimidad de su autoría.

El contenido puede ser incluido en publicaciones o webs con fines informativos y educativos (pero no comerciales), si se respetan las siguientes condiciones:

1) se publique tal como está, sin alteraciones

2) se haga referencia al autor (Alexis Codina)

3) se haga referencia a la fuente (degerencia.com)

4) se provea un enlace al artículo original (http://www.degerencia.com/articulo/

analisis-de-problemas-y-toma-de-decisiones-reto-principal)

5) se provea un enlace a los datos del autor (http://www.degerencia.com/acodina)

Publicado en De Gerencia. Post original aquí.

Del mismo autor en este blog:

Los líderes: ¿nacen o se hacen?

Empatía y comunicación. Primera “Aptitud social” de la inteligencia emocional

Seguir leyendo:

Pequeños / Grandes Desencuentros

¿Cómo podemos decir “NO” cuando decimos SÍ?

Las emociones y el arte de la negociación

William Ury: “Sin Comunicación no hay Negociación”

Si te ha interesado este post, no olvides dejarnos tus comentarios. También apreciamos que los compartas con tus amigos y contactos en las redes sociales. Muchas gracias.

Por Alexis Codina

Por Alexis Codina

¿Se trata de un artículo del diario The Economist explicando el mal diseño de incentivos de la gerencia de la banca de inversión y que nos ha llevado a esta crisis? ¿Se trata de una reforma del sistema de retribución de directivos enfocada en el beneficio inmediato que hace que algunos de ellos quieran jugar en el casino y ganar sólo a corto plazo, en vez de pensar en la sostenibilidad de su empresa y en el largo plazo?

¿Se trata de un artículo del diario The Economist explicando el mal diseño de incentivos de la gerencia de la banca de inversión y que nos ha llevado a esta crisis? ¿Se trata de una reforma del sistema de retribución de directivos enfocada en el beneficio inmediato que hace que algunos de ellos quieran jugar en el casino y ganar sólo a corto plazo, en vez de pensar en la sostenibilidad de su empresa y en el largo plazo?

Por Peter Drucker

Por Peter Drucker

por

por