El Planeamiento Estratégico, como proceso para la acción, es una imprescindible herramienta de gestión, en muchos casos ignorada con la excusa de ser compleja de poner en práctica. Sin embargo, hoy día, en todas las empresas –al margen de su tamaño y tipo– se sabe que es difícil imaginar el futuro de cualquier organización si no se piensa en términos estratégicos, en términos de “qué es lo que estamos haciendo en la empresa para que las cosas que deseamos, ocurran”.

El Planeamiento Estratégico, como proceso para la acción, es una imprescindible herramienta de gestión, en muchos casos ignorada con la excusa de ser compleja de poner en práctica. Sin embargo, hoy día, en todas las empresas –al margen de su tamaño y tipo– se sabe que es difícil imaginar el futuro de cualquier organización si no se piensa en términos estratégicos, en términos de “qué es lo que estamos haciendo en la empresa para que las cosas que deseamos, ocurran”.

Durante mucho tiempo, una gran cantidad de empresarios y directivos opinaron que planificar en épocas de incertidumbre y cambios constantes era una posición ingenua que llevaba a encorsetar el futuro. Otros entendían que, ante contextos tan cambiantes y poco predecibles, resultaba prácticamente imposible planificar siquiera a un año vista y que aquélla era una simple excusa para quienes sólo deseaban ejercer control. Algunos opinan que dada la complicación de su implementación lleva demasiado tiempo implementarlo, por lo tanto no es suficientemente ágil para acompañar la gestión de las empresas en la actualidad.

Muchos otros se preguntaron qué otra alternativa superadora disponían. Así, en vez de oponerse, decidieron poner en práctica este instrumento y hoy lo emplean por convencimiento y utilidad genuina en su gestión empresarial. En realidad descubrieron que no era “la herramienta”, lo más importante. Se dieron cuenta que lo trascendental era “lograr pensar estratégicamente”. Las formas se adaptan entonces.

Opinan que trabajar con criterios estratégicos y utilizar una metodología probada en su empresa se transforma en un elemento “ligante” de los acuerdos de acción establecidos entre las distintas gerencias y áreas de la compañía. Reduce la inseguridad, cambia el criterio de “ver qué hacer cuando las cosas sucedan”, por el “saber qué hacer para que las cosas ocurran”, compromete a todos los participantes en “el armado” del propio futuro, pudiendo preparase para aprovechar los riesgos como factores de oportunidad controlada. Los gerentes que incorporan el pensamiento estratégico como rutina de gestión directiva, algo que lleva tiempo y esfuerzo, desarrollan la capacidad y la potencialidad de conocer dónde quieren invertir y poner sus esfuerzos para construir, paso a paso, su propio futuro.

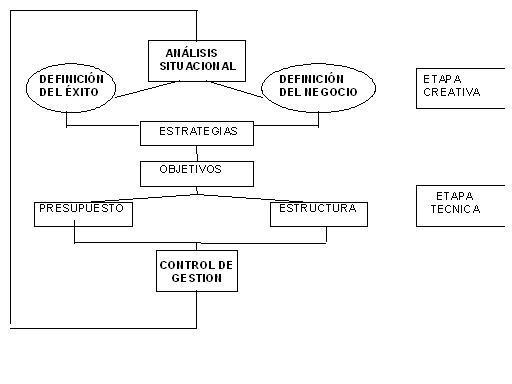

Una forma de comenzar: Mapa general del modelo

Como todo proceso, este ayuda a ordenar las ideas. Siempre pensando que lo central es aprender a pensar estratégicamente, veamos una forma que puede ayudar a cualquier empresario a ordenar sus ideas. Para tener, en principio, una visión amplia de cuáles son las partes que componen el proceso de un Plan Estratégico resulta útil ver el “mapa general” del mismo (a los efectos prácticos, he presentado aquí exclusivamente lo esencial del planeamiento). Ésta es, de acuerdo a mi experiencia, la mejor forma de comenzar la implementación. Luego se pueden adicionar muchos otros elementos, muy importantes, pero que serán incorporados a medida que crezca la confianza y seguridad en cada uno de los que participan en el Planeamiento Estratégico. Hagamos entonces un primer acercamiento a este “proceso de pensamiento” viendo cómo se compone su estructura básica:

1. La definición de Misión

Como parte de toda secuencia lógica, que tiende a lograr una acción, uno se pregunta en primera instancia: ¿En qué negocio estamos? o ¿cuál es nuestra razón de ser? Respondiendo a estas preguntas se logra cumplir con el primer eslabón de la cadena. Se llega a definir lo que hoy se conoce como La Misión dentro del proceso. Ésta resume la razón de ser de su organización, aquello que por su poder de atracción moviliza todas las energías de quienes lo acompañan y reúne todos los recursos disponibles tras un fin.

Cualquiera sea el tipo de organización: grande, mediana o pequeña, pública o privada, con fines de lucro o sin ellos, éstas no existen para sí mismas. Las empresas son medios creados para obtener fines determinados. Los jardines de infantes, los colegios, las universidades, las órdenes religiosas, la iglesia, las empresas industriales, los sindicatos, los clubes, las mutuales, las fundaciones, en el instante de su creación partieron de la tensión que se estableció entre el momento en que fueron imaginadas y su posterior concreción. Definir la misión es “bajar a tierra” la idea de su razón de ser. Si no se declara este propósito –la Misión– resultará muy difícil lograr explicar y compartir con los demás los esfuerzos para llevar adelante la organización.

2. El Análisis de Situación

Definida la Misión que habrá puesto claridad respecto “al por qué está allí”, seguidamente se origina una tarea de “análisis de potencial” para conocer en detalle qué está ocurriendo con:

a) Los Clientes: ¿Quiénes son, dónde es que están?, qué esperan?

b) La Organización: ¿Quiénes somos como empresa?

c) El Entorno: ¿Qué incidencia puede tener en la empresa lo que ocurre fuera de ella?

a) El Análisis de Los Clientes. Por aquello de que “dentro de la empresa sólo existen gastos, los beneficios están fuera de ella”, le cabe entonces preguntarse:

• ¿Quiénes son sus Clientes?

• ¿Dónde están esos los clientes?

• ¿Cómo son ellos?, ¿qué características tienen?

• ¿Cuáles son sus necesidades?, ¿son éstas permanentes?, ¿son ellas ocasionales?

• ¿Tienen todos las mismas características?

• ¿Cómo se relacionarán con ellos?

• ¿Con qué recursos cuentan?

Ponga especial atención en este tema. Son muchas las historias de emprendimientos fallidos, donde, definida la misión, se lograron con gran trabajo y tesón productos correctos…, pero ¡para clientes equivocados!

b) El Análisis de La Organización. Si cobra forma la primera figura del negocio al relacionar las respuestas a: Cuál es su razón de ser y Quiénes son sus Clientes; el paso siguiente a resolver es responder: Quiénes son como empresa, para creer que pueden entrar o mantenerse en tal o cual emprendimiento.

Este proceso de análisis lo llevará a revisar su empresa en tres niveles de situación, respondiendo a las siguientes preguntas:

• ¿Qué Fortalezas tiene su empresa para estar en el negocio?

• ¿Cuáles son las Debilidades de su empresa?

• ¿De qué Carecen para lograr mantenerse en el negocio?

c) El Análisis del Entorno. Efectuado el análisis para responderse: quiénes son, y cuáles son las necesidades, de sus clientes además de quién es uno como empresa, se está en condiciones de continuar con el proceso y pasar a lo que se denomina Análisis del Entorno. Esto significa determinar cómo impacta, o puede llegar a incidir, todo lo que sucede en el escenario que rodea a su empresa. En otras palabras: ¿Qué incidencia tiene el entorno en su empresa? La técnica, en este paso, sugiere revisar el contexto en tres niveles:

• ¿Qué Oportunidades puede ofrecerle el contexto?

• ¿Qué Problemas puede presentarle el entorno?

• ¿Qué Amenazas pueden estar conformándose?

Todo el contexto que la rodea estará compuesto por distintas esferas y grados de incidencia (orientación del gobierno, definiciones económicas, legislación, competencia, sociedad, etc.), que recomiendo tener muy en cuenta.

Poner en claro la misión, para luego definir quién es uno como empresa y qué necesidades tienen sus clientes son los primeros pasos. Acto seguido es necesario comprender qué fortalezas, debilidades y carencias poseen como organización, mientras se analizan las oportunidades, problemas y amenazas del entorno. Esto los llevará a estar en condiciones de plantearse el paso siguiente: ¿Qué objetivos cree que pueden alcanzar? y ¿a dónde creen que pueden llegar?

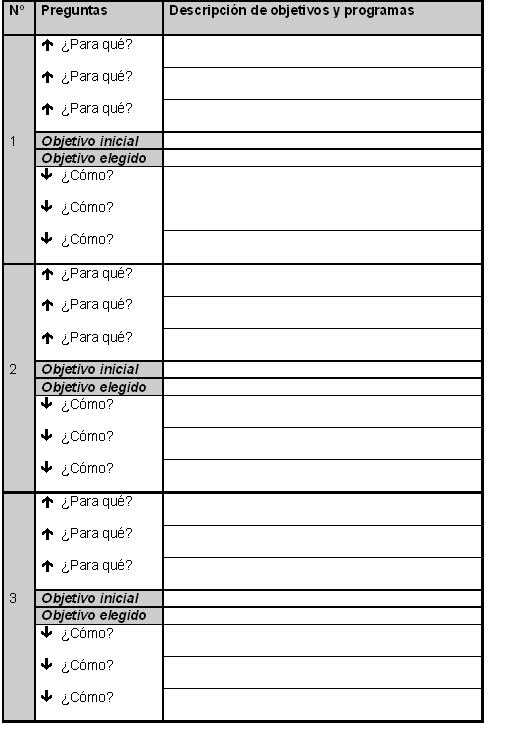

3. Los Objetivos

¡Cuidado con los Objetivos! Son aquellos que se distinguen de “los deseos”, por sus características de poder ser medidos en sus tiempos de cumplimiento y en sus formas. Describen, de manera concreta y mensurable, cada uno de los resultados que se desean alcanzar estableciendo puntos de tensión entre lo que es y lo que se quiere lograr.

Algunos ejemplos ayudarán a aclarar el concepto. Es frecuente plantear “falsos objetivos” al exponerlos de la siguiente forma: Nuestro Laboratorio habrá de alcanzar una capacidad de producción de 1.000.000 de unidades anuales de determinada droga. El caso así expuesto es más un “deseo” que una propuesta concreta de objetivo. La misma empresa en similar posición, para conformar un “objetivo real” debiera redactarlo de la siguiente manera: Nuestro Laboratorio alcanzará durante el presente año una capacidad de producción de 1.000.000 de unidades anuales (un crecimiento de 300.000 unidades por sobre la producción anual actual) que se fabricarán en las plantas procesadoras 3 y 4 de Villa Soldati, a razón de 40.000 por mes en la primera, y 43.333 en la segunda. Para lo cual se ha previsto… (acto seguido se define quiénes serán los responsables de cada proceso, cómo lo harán, y qué recursos se dispondrán para alcanzar dichos volúmenes).

Muchos son los empresarios que teniendo claro “adónde van” parten raudos, sin más, tras los objetivos y terminan fracasando sin encontrar luego las razones de su yerro. Es probable que, en esos casos, no se hayan tomado el tiempo necesario para armar “el puente” entre el planteo de los objetivos y la acción para alcanzarlos. Una cosa es saber adónde ir y otra, muy distinta, es conocer también quién se hará cargo, cómo habrá de hacerlo y qué recursos dispondrá para llegar. En eso consiste el paso siguiente a la definición de los objetivos.

4. Los Planes de Acción

Resolver los Planes de Acción “en los papeles” es el mejor camino para asegurar el cumplimiento de los objetivos. Éstos son procesos pautados que requieren responderse, para cada objetivo propuesto:

• Qué es lo que se va a hacer

• Quién lo va hacer

• Cómo se habrá de realizar

• Cuándo se actuará

• Con qué recursos se cuenta para hacerlo

Definir los Planes de Acción para cada objetivo es una acción vital del proceso, ya que un alto porcentaje de los fracasos en lograr los objetivos se debe al hecho de no haber planificado, coordinado y preparado las acciones correspondientes. Armar los Planes de Acción lleva su tiempo y esfuerzo puesto que la mayoría de los objetivos a alcanzar, personales o de un sector, requieren acuerdos extras de colaboración complementaria con otros sectores o personas a quienes habrá que involucrar. En el orden práctico, completar los Planes de Acción no sólo involucra a su propio equipo sino que también, requiere de “reuniones plenarias interdisciplinarias” en las que cada parte expresa y negocia cómo y cuándo necesitará del otro para lograr alcanzar sus objetivos dentro de la cadena de valor.

Lo extraordinario de todo esto es que, como resultado final, se logra “un mapa” de los acuerdos básicos de operación general, donde quedan expresadas todas y cada una de las acciones necesarias que componen “la red de gestión”, que en un momento todos conocen, para alcanzar la meta de la empresa.

5. El Presupuesto. Control y corrección de desvíos

Si bien el Presupuesto es un instrumento que no está comprendido formalmente dentro del proceso del Planeamiento Estratégico, y por otra parte no va a ser desarrollado en esta oportunidad, resulta interesante ubicarlo como “prolongación y etapa necesaria” de esta gestión.

El orden lógico de la secuencia se inicia con el desarrollo e implementación de cada uno de los pasos que indica el protocolo del Planeamiento Estratégico, para que luego como prolongación de todo ello, se ponga en práctica el armado y ejecución del Presupuesto como sinónimo de la distribución y valorización de cada compromiso adquirido. Será además un instrumento muy útil para el control de avance de la gestión programada. En definitiva, es la interacción entre estos dos elementos (Planeamiento y Presupuesto) los que, una vez acordados, permitirán a los gerentes y a todo el personal controlar si van por en el camino correcto, hacia el sitio que se propusieron alcanzar como meta. Esto lo hacen revisando y controlando, corrigiendo y aseverando los desvíos que pudieran haberse dado, y/o modificando el contenido de las diferentes etapas, según lo que las circunstancias requieran.

Pensar estratégicamente

Como puede observar, el protocolo del Plan Estratégico no es más que una secuencia de acciones muy concretas que requieren dedicación, compromiso y, por sobre todo, constancia. Es un protocolo de pensamiento para la acción. Siempre comento a mis clientes de consultoría que el Plan Estratégico no es otra cosa “que la expresión más acabada de la voluntad de llegar”. En otras palabras, es el enunciado del compromiso asumido para hacer que ocurra lo esperado. A partir de entonces, todo consiste en seguir cada una de las secuencias de acción programadas, teniendo como “seguro de acción” los planes alternativos, frente a imprevistos que pudieran presentarse.

Definir los caminos más convenientes por donde andar

En los próximos días propondré una forma concreta de llevar el pensamiento estratégico a la acción. Es decir una metodología simple que, por sobre todo, busca ayudar a pensar ordenadamente y definir planes de acción con la intensión de bajar el riesgo de ir por donde la circunstancias lo lleven.

Francisco Lehmann Niklison. Consultor desde hace más de treinta años sobre la problemática organizacional y el desarrollo gerencial, y especialista en Management.

www.franciscolehmann.com

Fuente: Gestiópolis. Post original aquí.

Me gusta:

Me gusta Cargando...

Share