por Libertad Martín Alfonso1 y Adolfo Álvarez Pérez2

El proceso de toma de decisiones puede definirse como una actividad volitiva del gerente. El presente trabajo aborda la anterior afirmación al enfocar desde una perspectiva psicológica, un grupo de aspectos que intervienen en el proceso de toma de decisiones; especialmente se fundamenta el papel de los sesgos cognoscitivos y del sistema de necesidades y motivaciones del individuo que cumple esta función. Se utiliza la tipología de Atkinson/Mc Clelland vinculada a las aspiraciones del gerente. Se exponen un grupo de herramientas como alternativas de intervención.

La toma de una decisión es un acto difícil y contradictorio por la complejidad de su naturaleza psicológica. Éste incluye y pone en funcionamiento diversos aspectos de la personalidad del sujeto como su sistema de necesidades y motivos, sus posibilidades intelectuales y la capacidad de vencer obstáculos tanto externos como internos. Es un proceso que requiere la realización de un intenso trabajo psíquico para su desarrollo exitoso.

Actualmente, la cuestión de tomar decisiones rebasa los marcos de la psicología. La estudian las ciencias económicas y gerenciales, la cibernética entre otras, pues su correcta estrategia tiene gran importancia para la labor de organizaciones científicas, administrativas y productivas, para empresas estatales y organismos planificadores. La toma de una decisión se convierte en centro de la actividad ejecutora de personas y de organizaciones.

La literatura psicológica considera que la toma de decisiones es una fase, eslabón o momento dentro de la estructura del acto volitivo o acto de voluntad. Ella es el resultado de la actividad psicológica efectuada en etapas precedentes, que preparan las condiciones para la elección de una u otra determinación en el curso de la actuación. En el presente trabajo se realiza un análisis de la toma de decisiones en la actividad gerencial, como una fase del acto volitivo, en la que intervienen diversos aspectos psicológicos, especialmente cognoscitivos, que pueden tener influencia favorecedora o no en el proceso de arribar a una exitosa decisión.

Desarrollo

La gerencia es una actividad que se caracteriza por estar encaminada hacia el logro de un objetivo o fin que es consciente, planificado y regulado por el individuo o grupo de individuos que la ejecutan. Se tiene una imagen anticipada del resultado de la actuación, por esto podemos considerar que la gerencia es una actividad voluntaria.

Cuando la actividad del hombre implica para éste una toma de conciencia del fin a través del cual logra satisfacer sus motivos, tal actividad es voluntaria pero si además de esto, el motivo es consciente y el hombre debe efectuar reflexiones y tomar decisiones, debe decidir entre varias alternativas posibles y elegir, cuándo debe vencer obstáculos ya sean de naturaleza externa o interna, poniendo en tensión sus posibilidades energéticas-funcionales tanto psíquicas como físicas en un esfuerzo para la consecución del fin, estamos en presencia de una actividad volitiva.1 La gerencia es también una actividad volitiva.

Cualquier manifestación volitiva del hombre, posee una cierta estructura en la que se aprecian fases que indican qué constituye un proceso a desplegar y qué posee una dimensión temporal relativamente prolongada, implicando un trabajo psíquico más o menos complejo. En términos generales las fases de la actividad volitiva son:2

- Fase de aparición del motivo y el establecimiento del objetivo o fin.

- Fase de reflexión.

- Fase de decisión.

- Fase de ejecución.

La actividad volitiva tiene que iniciarse necesariamente a partir de algún aspecto inductor, es decir de un motivo,independientemente de la forma psicológica concreta que adopte (aspiración, ideal, convicción). Las teorías de la motivación en el campo de la gerencia han tratado de definir los sistemas de necesidades y motivos que explican el comportamiento de los grupos humanos inmersos en la actividad laboral. Así encontramos modelos tradicionales; teorías que se enfocan hacia las necesidades internas que alientan el comportamiento (la jerarquía de necesidades de Mc. Clelland); teorías del proceso de motivación, que consideran las necesidades como un elemento por el cual el individuo decide comportarse (teoría de las expectativas, de la equidad y de la determinación de metas) y las teorías del reforzamiento, que tratan de fundamentar la conducta humana.3

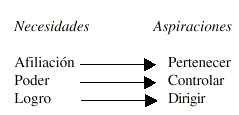

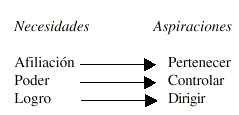

Resulta especialmente interesante para explicar las motivaciones del gerente, el modelo de Atkinson, que relaciona el comportamiento y el desempeño con tres impulsos básicos: la necesidad de logro, la necesidad de poder y la necesidad de afiliación o de contacto estrecho con otro. Esta tipología fue desarrollada por Mc. Clelland, quien describió cuestiones relacionadas con la necesidad de logro; consideró que las personas con necesidad de logro muy grande gustan asumir responsabilidades, tienden a imponerse metas difíciles y valoran enormemente la retroalimentación acerca de lo bien que hacen las cosas. Indicó además, que los administradores pueden elevar en cierta medida, el nivel de necesidad de logro de sus empleados, si crean el ambiente laboral apropiado y así dan salida a la necesidad de poder, como otro aspecto que caracteriza a la motivación administrativa. También descubrió en la necesidad de afiliación, un factor importante en la satisfacción del empleado y el gerente con su trabajo.4

Las aspiraciones son tipos específicos de motivos que movilizan el comportamiento cuando las condiciones de satisfacción de las necesidades no están representadas en una situación dada, de forma inmediata, pero que pueden ser creadas como resultado de la actuación especialmente organizada de la persona.1 La idea que de sí mismo tiene el gerente, como estratega, organizador y líder, así como de sus tareas y funciones fundamentales trasciende a la formación de tres aspiraciones necesarias para su desempeño.4

- La aspiración de control de la situación.

- La aspiración de pertenecer a la organización considerada a la vez como entidad formal y como grupo social.

- La aspiración de dirigir, de darle un rumbo a la organización.

Se establecen correspondencias entre las necesidades de afiliación, poder y logro y las aspiraciones del gerente. Se plantea que la necesidad de poder se satisface a través de la aspiración de controlar pues el gerente necesita pensar que ejerce el control de la situación, en tres niveles: control de la estrategia, control de la organización y control de las personas. La necesidad de afiliación se satisface a través de la aspiración de pertenecer y la necesidad de logro se satisface con la aspiración de dirigir.4

La dinámica del sistema de necesidades y motivos del individuo que dirige la organización puede ser diversa y compleja. Sin embargo, coincidimos con la idea de que el planteamiento de objetivos, metas y acciones que se planifican para conseguirlas están respaldadas por motivaciones del individuo que es el responsable de darle su energía, sentido y dirección.

Los medios más adecuados para lograr el fin, la valoración de los posibles procedimientos que se deben seguir y entre los que se debe elegir, el análisis de los pro y los contra de la interacción, las ventajas y desventajas corresponden a la fase de reflexión.1

La reflexión es un proceso que lleva implícito efectuar análisis, evaluaciones y valoraciones de la realidad para llegar a un resultado, esto quiere decir que encierra un arduo trabajo intelectual. No sólo contempla los posibles obstáculos externos y cómo salvarlos, sino que se dirige muy particularmente a vencer los obstáculos internos referidos a aspectos motivacionales (tendencias, deseos) que pueden poseer para la personalidad una considerable importancia, pero que están orientados en sentido opuesto al objetivo o fin de la actividad y a eludir diversas predisposiciones que se encuentran profundamente arraigadas en el proceso intelectual del ser humano, y que por resultar muy difícil reconocerlas lógicamente, contribuyen a tergiversar el procesamiento de la información que proviene de la realidad. Esto hace a la fase de reflexión una etapa compleja y que requiere de gran esfuerzo psicológico para culminar con una decisión acertada.

Durante el proceso de socialización las personas aprenden determinadas reglas o fórmulas con las cuales intentan dar sentido o explicación a todo lo que les rodea; estas fórmulas constituyen un conjunto de operaciones mentales que sirven de filtro para procesar la información del mundo.5,6 Si ellas se forman adecuadamente, el individuo se encuentra preparado para tener una visión relativamente objetiva del medio externo, si se elaboran de manera distorsionada constituyen importantes fuentes de sesgos cognoscitivos en la interpretación de la realidad.5

La literatura psicológica reconoce un conjunto de operaciones mentales distorsionadas que forman parte del sustrato cognoscitivo de las personas y que tienen un gran influencia en la elaboración de sesgos cognoscitivos. Por ejemplo, el pensamiento absolutista, la generalización excesiva, inferencia arbitraria, la magnificación y miniminación y la etiquetación, entre otras.7

En la actividad gerencial la situación de decisión está ligada a la percepción de la realidad que tiene el gerente, así ésta puede estar permeada por las distorsiones cognoscitivas y producirse los sesgos cognoscitivos que pueden clasificarse en tres categorías:4

- En el nivel de percepción de la información.

- En el nivel de atribución de una causa a los eventos.

- En el nivel de representación formal de la realidad.

Los sesgos de percepción intervienen en la fase de adquisición de la información. Entre estos encontramos la percepción selectiva que consiste en el uso de prejuicios para aceptar o analizar la información, colocar etiquetas a los problemas o personas, bloquear la información discordante que contradice la opinión del gerente; el sesgo de analogía que hace percibir los acontecimientos de la empresa a través del prisma del pasado, relacionando hechos presentes con acontecimientos anteriores similares y aplicar las mismas soluciones; el sesgo de representatividad que hace pensar que un evento es probable si nos parece representativo de una clase o eventos. Una clase especial de sesgo de representatividad es el conocido como la “ley de los pequeños números”. Con mucha frecuencia sacamos conclusiones basadas solamente en uno o dos ejemplos. El sesgo de impresión consiste en percibir los eventos por la impresión personal y el compromiso emocional, implica la involucración emocional con la estrategia, con lo que pasa alrededor.

Los sesgos de atribución se refieren a la atribución de causas a los eventos, cuando la razón no es obvia, subestimando el papel de la situación (el azar o factores ambientales) y sobrestimando el papel de las personas. En estos encontramos el sesgo de disponibilidad como tendencia a atribuir la causa de un evento a la primera razón que nos venga a la cabeza, la más disponible y el sesgo de atribución egocéntrica donde el gerente atribuye los resultados a su política, a su gestión y asigna los fracasos a circunstancias que no dependen de su voluntad.

Los sesgos de formalización son mecanismos reductores de la percepción de complejidad, donde se destacan como ejemplos el anclaje y el sesgo de simplificación que consiste en reducir la realidad a un modelo sencillo que nos permita estructurar y entender los problemas. Se interesa más en el modelo, que en la realidad.

Ejemplos de usos de sesgos:Atribuir éxitos de la empresa a resultados de su estrategia, cuando se pueden deber al azar o a otros acontecimientos (atribución egocéntrica), basar sus decisiones en tendencias observadas con muy pocos datos (ley de los pequeños números) de los cuales infiere resultados supuestamente confiables y estables (sesgos de representatividad). Se enamora de sus propias ideas (compromiso emocional) aún cuando no dan resultados. Pinta imágenes doradas de la empresa y prefiere ver lo bueno de los informes que las señales de peligro (percepción selectiva). Ésta se aprecia también cuando el gerente se rodea de gente que piensa como él por sus antecedentes sociales y educativos, así todos tenderán a ver el mundo de la misma manera. Luego se consideran como válidos los argumentos que provienen de su grupo y se niega a someterlos a otras pruebas (sesgo de representatividad). Se pierde de vista que problemas distintos requieren soluciones distintas (sesgos de analogía). Se aplica la misma receta que hace mucho tiempo cuando enfrentaron la primera decisión (sesgo de impresión).

El uso de los sesgos, es en la mayoría de los casos, inconsciente. Por otra parte, no siempre se quiere ser un gerente racional y un decisor imparcial. Se prefiere construir una realidad que complazca, elegir los problemas y desarrollar las acciones que se prefieran. Sin embargo, ¿cómo se puede reducir la interferencia de las distorsiones y los sesgos cognoscitivos? ¿Cómo estimular y favorecer la toma de decisiones adecuadas?

Las respuestas son complejas. No obstante los avances de las ciencias biomédicas y sociales han permitido aproximarse a soluciones en el marco del desarrollo del pensamiento y la creatividad del individuo. Tomando como antecedentes los descubrimientos de Roger Sperry en la década del 60, acerca de las funciones específicas de los hemisferios cerebrales, Edward de Bono crea la expresión “Pensamiento Lateral” para referirse al pensamiento que está altamente relacionado con los procesos mentales de creatividad e ingenio. Considera que éste es un tipo de pensamiento provocativo, por generar nuevas ideas, que escapa de los moldes tradicionales, es sumamente flexible, ilógico y puede ser aprendido. El pensamiento lateral es una actividad, un proceso que permite generar nuevas ideas, mediante la reestructuración de esquemas conceptuales y la provocación de otros.8

A diferencia del pensamiento vertical que ha sido estimulado en mayor proporción por la familia, la escuela y la sociedad; el pensamiento lateral es necesario desarrollarlo, entrenarlo a través de métodos específicos. Se plantea que esto se puede lograr entrenando las denominadas “herramientas o reglas” para pensar que constituyen procedimientos para el análisis de las ideas o situaciones. Las principales herramientas del pensamiento divergente que se describen, son las siguientes:9

PNI (Positivo, Negativo, Interesante): Siempre reaccionamos de una manera emocional frente a una idea y no la vemos desde otros ángulos, ésta es una trampa del pensamiento que se debe desbloquear. Pero es necesario ver los puntos positivos, negativos e interesantes de la idea.

CTF (Considerar todos los Factores): Una decisión debe tomar en cuenta muchos factores o variables para llevarse a cabo, por eso es de importancia considerar todos los factores.

CYS (Consecuencias y Secuelas): Una idea que inicialmente parecía agradable terminó siendo desagradable, pues a la larga no resultó ser tan buena como la imaginábamos, es decir debemos anticiparnos a los resultados, imaginando las consecuencias y secuelas a corto y largo plazos.

POM (Propósitos, Objetivos y Metas): Se deben fijar los objetivos para actuar en determinado sentido fijando metas y dejando de lado las cuestiones sin importancia.

PB (Prioridades Básicas): Dentro de todas las alternativas existen dos o tres prioridades básicas, que deben tener en cuenta para no decidir basados en impulsos o impresiones.

APO (Alternativas, Posibilidades y Opciones): Siempre existen alternativas para dar respuesta a una situación, debemos esforzarnos por buscar alternativas, posibilidades y opciones.

OPV (Otros Puntos de Vista): Un solo punto de vista, lleva a una solución. Tener en cuenta otros puntos de vista flexibiliza la situación y el individuo tiene la posibilidad de ponerse en lugar de otras personas.

La fase de reflexión culmina con la fase de decisión. Ésta se destaca por ser consecuencia de un arduo trabajo interno, de una reflexión ante disyuntivas de la situación que puede ser heterogénea, cambiante, contradictoria. La decisión conlleva una reestructuración valorativa que puede manifestarse en el propósito de cambiar la situación, o modificar su posición respecto a ella. En ambos casos se requiere de flexibilidad para desplegar la acción que más se ajusta a la consecución del objetivo.1,2

Después de la decisión se produce la fase de ejecución, que puede ser más o menos compleja en función de múltiples circunstancias. Puede ser que la puesta en práctica de la decisión se vea obstaculizada por nuevas dudas o vacilaciones, si el objetivo es necesario o no, si está ejecutando correctamente la decisión o reconocer que no puede ejecutar la decisión tomada. La actividad volitiva no es un simple proceso lineal, puede sufrir detenciones, regresiones, desviaciones y hasta omisiones de fases.1,2

Finalmente, consideramos que el estudio de los aspectos psicológicos que caracterizan la dinámica interna del proceso de toma de decisiones, puede constituir un punto importante para su perfeccionamiento. El gerente como individuo, portador de un sistema de formaciones psicológicas relativamente estables e individuales, que le permiten regular su comportamiento, necesita conocer las particularidades de su psiquis que se comprometen activamente en el desempeño de su función gerencial y que la facilitan o entorpecen; así a través de un proceso de autoeducación personal puede hacer cada vez más eficiente su actividad.

Referencias bibliográficas

- Brito H. Psicología general para los I.S.P. La Habana:Editorial Pueblo y Educación,1987.

- Petrovsky AV. Psicología general. Moscú:Editorial Progreso,1980.

- Stoner J, Freedman R, Gilbert D. Administración. 5 ed. Printing hold.

- Sallenave JP. La gerencia integrada. Grupo Editorial Norma, 1997.

- Beck AT, Young J. Depresión. Philadel-phia:University of Pensilvania,1990.

- Sanz J, Vázquez C. Adaptación española de la escala de actitudes disfuncionales de Weissman y Beck: Propiedades clínicas y psicométricas. Análisis y modificación de conducta. 1993, vol. 1967:705-50.

- Burns D. Sentirse bien. México:Editorial Paidos,1990:

- Bravo Oyarse E. El desarrollo de las capacidades cognoscitivas. Lima:Editora Reana, 1991.

- ¿Por qué no soy creativo? Perú:Centro de capacitación INTERBAC,1991.

Lic. Libertad Martín Alfonso. Escuela Nacional de Salud Pública. Ciudad de La Habana, Cuba.

1 Máster en Psicología de la Salud. Profesora Asistente.

2 Máster en Salud Pública. Profesor Asistente.

Publicado en Revista Cubana de Salud Pública. Post original aquí.

Si te ha interesado este post, no olvides dejarnos tus comentarios. También apreciamos que los compartas con tus amigos y contactos en las redes sociales. Muchas gracias.

Me gusta:

Me gusta Cargando...

Concepto definido por Peter Drucker en 1954* la Gestión por Objetivos se basa en la necesidad de planteamiento por parte de la Dirección de cualquier organización de una serie de metas u objetivos globales así como la determinación de las “líneas maestras y el “desglose” y planificación general del “camino” necesario para su consecución.

Concepto definido por Peter Drucker en 1954* la Gestión por Objetivos se basa en la necesidad de planteamiento por parte de la Dirección de cualquier organización de una serie de metas u objetivos globales así como la determinación de las “líneas maestras y el “desglose” y planificación general del “camino” necesario para su consecución. Por otro lado la gestión por objetivos alinea la estrategia de la organización (definida por la Dirección) con su aplicación en los niveles intermedios e inferiores de la empresa actuando de vínculo bajo una planificación que es controlada y en su caso revisada con la información recabada. En este sentido la participación de los niveles intermedios en dicha planificación y la atención a las propuestas y datos suministrados por el conjunto de trabajadores que desarrollan los trabajos (ver

Por otro lado la gestión por objetivos alinea la estrategia de la organización (definida por la Dirección) con su aplicación en los niveles intermedios e inferiores de la empresa actuando de vínculo bajo una planificación que es controlada y en su caso revisada con la información recabada. En este sentido la participación de los niveles intermedios en dicha planificación y la atención a las propuestas y datos suministrados por el conjunto de trabajadores que desarrollan los trabajos (ver