por David Díez Sánchez

por David Díez Sánchez

La creatividad va mucho más allá del pensamiento creativo, de las técnicas, y de los programas de innovación.

Le sacaremos más partido, tanto individual como colectivamente, si nos animamos a entenderla como un fenómeno multidimensional en el que se interrelacionan pensamientos, sentimientos y emociones, acciones, percepciones, cuerpos, relaciones interpersonales, culturas, contextos…

LA CREATIVIDAD COMO UN SISTEMA

Nuestra cultura peca frecuentemente de dar excesiva preponderancia a los aspectos intelectuales. La revolución cognitiva que se dio en la psicología a mediados del siglo XX, ha proporcionado por supuesto avances esenciales para comprender al ser humano y propiciar su crecimiento; no obstante, existen muchos factores tan importantes o más que el raciocinio.

Esta tendencia sale a borbotones en cualquier empresa. Cada vez que esperamos la participación creativa de los profesionales sin haber escuchado sus verdaderos deseos. Cada vez que nos llevamos las manos a la cabeza porque alguien se levanta y estira sus brazos y su pecho en medio de una reunión. Cada vez que colocamos mesas grapadas al suelo en una sala de trabajo.

También en nuestra vida personal. Cuando decimos “no voy a enamorarme de nadie hasta que no haya desarrollado mis capacidades para establecer una pareja”, sonamos tan ingenuos como Sheldon Cooper pretendiendo aprender a nadar desde el salón de su casa siguiendo un tutorial de internet.

Y no podemos tener una visión crítica ante esto porque no lo vemos. Porque lo tenemos normalizado.

Marga Íñiguez, una de las pioneras en España del trabajo en Creatividad e Innovación y “madre honorífica” de Neuronilla nos recuerda habitualmente cómo ha ido enriqueciéndose la visión sobre el tema.

En un principio por creatividad se entendía principalmente una habilidad que formaba parte del proceso para resolver problemas (creative problem solving).

Poco después, se amplió con el concepto de pensamiento creativo un gran avance pero aún muy reducido a los aspectos cognitivos. En esa época se acuñaron muchos de los conceptos y expresiones que aún perviven y que tomadas como sinónimo de creatividad o contempladas como ingrediente exclusivo resultan reduccionistas: pensamiento divergente, pensamiento lateral…

Actualmente, al menos las propuestas más avanzadas, comparten un modelo integral de la creatividad en el que se contemplan de forma interrelacionada los aspectos no sólo cognitivos sino también los emocionales, corporales, biológicos, relacionales, éticos, contextuales… e incluso comunitarios desde por ejemplo la perspectiva de las sociedades de la imaginación.

En este sentido es reseñable el “Modelo de tendencias en creatividad desde una conciencia compleja evolutiva” que presenta nuestra amiga de Neuronilla Jessica Cabrera Cuevas: “La creatividad se expresa en crecientes niveles de complejidad desde las diferentes dimensiones personales integrando lo social y sistémico y las nuevas propuestas del paradigma de complejidad” (puedes ver la tesis de Jessica Cabrera pinchando aquí y un resumen de dicha tesis pinchando aquí).

El cuerpo teórico del nuevo concepto “Metacreatividad“ (David Díez, Juan Pastor e Ismael Pantaleón) incide en esta perspectiva integral y global. Está vertebrado en tres grandes áreas:

Desgraciadamente, pocas entidades y profesionales son las que han dado este último salto y sigue imperando en el discurso mayoritario el “pensar de forma diferente”. Como consecuencia de ello se plantean modelos de formación y de actuación que tienen como casi único protagonista las técnicas de creatividad.

Cuando esa visión se amplía, se aprovechan mucho mejor los recursos para la creatividad a los tres niveles:

- Personal.

- Equipo.

- Organización.

Cabe reseñar que desde la visión de Neuronilla, el concepto de creatividad no sólo incluye la parte de generación de ideas sino también la de su evaluación y desarrollo (ver el artículo: 4 elementos de la creatividad).

Observemos algunas de las dimensiones que interactúan en el hecho creativo. Comenzaremos con el habitual triángulo pensar-sentir-actuar y destacaremos después otros aspectos, a sabiendas de que muchos de ellos se pueden englobar en otros, que corresponden a diversos niveles y que no están todos los que son. Y sobre todo recordando que estos ítems no se dan de forma aislada y aséptica sino con una intensa influencia mutua: un sistema. Una red en la que cada nodo y cada hilo repercute en el todo que conforman.

COGNITIVA

Por supuesto son de suma importancia los procesos mentales que realizamos para generar ideas y evaluarlas.

Las técnicas de creatividad nos ayudan, entre otras cosas, a hacer más flexibles y diversos los “caminos” por los que discurre nuestro pensamiento.

Nuestro estilo cognitivo incide en nuestra creatividad, nuestra destreza en el pensamiento divergente (búsqueda de alternativas) y en el pensamiento convergente (dar con la respuesta correcta), la capacidad de análisis (descomposición de un todo en sus partes) y de síntesis (conjuntar ideas).

También resultan esenciales los mecanismos que activamos para resolver problemas y para establecer asociaciones (analogías) entre diferentes conceptos.

EMOCIONAL

Las emociones y sentimientos tienen un papel esencial en la creatividad y la innovación, pese a ser poco reseñado en la bibliografía específica en el tema.

En la práctica, cultivar la confianza o la pasión, será más eficaz que cualquier programa de innovación meticulosamente desarrollado.

Cómo gestionemos las emociones asociadas al proceso creativo (miedo, vergüenza, ansiedad, desmotivación, confianza…) resulta muchas veces más determinante que nuestro manejo de las técnicas de creatividad (puedes profundizar sobre ello en el artículo: “Cómo gestionar Emociones en Creatividad e Innovación”).

Por otra parte, la mayoría de autores destacan como ingrediente indispensable para la creatividad la pasión o la motivación intrínseca; por ejemplo el “Modelo Componencial de la Creatividad” de Teresa Amabile destaca la motivación como el componente más importante del trío que conforma junto a las destrezas relevantes para el campo determinado y las destrezas relacionadas con la creatividad.

COMPORTAMENTAL

Nuestros actos y cómo interactuamos con el medio es un factor decisivo para la creatividad. Podemos tener grandes ideas pero si no las convertimos en acción “explotarán en el hangar”.

Reservemos espacios para el “hacer”, experimentar, equivocarnos, probar…

Manuel Jalón nos contaba la historia del desarrollo de la fregona, la idea era simple (palo + bayeta), de hecho existían patentes anteriores que no alcanzaron popularidad. Los factores decisivos para su éxito fueron todos los actos y procesos posteriores (explicar su funcionamiento en los escaparates, el paso de la manufactura al comercio industrial, pedir préstamos, animar a otras personas, reponerse ante fracasos, innovar en el tránsito al plástico…).

Como decía Picasso “Cuando llegue la inspiración, que me encuentre trabajando”.

PERCEPTUAL

Cómo filtramos la información que recibimos del entorno (atención) y cómo la interpretamos (percepción) es otro de los puntos decisivos (por ejemplo Edward de Bono da incluso más relevancia a la percepción que a otros elementos del proceso creativo).

Una “mirada de turista” nos ayuda a encontrar elementos del objetivo creativo en los que no habíamos reparado, a “mirar donde todo el mundo ha mirado, pero ver lo que nadie más ha visto”, a dar con soluciones nuevas “mirando la misma habitación desde una ventana distinta”.

La curiosidad y explorar diversos contextos (no sólo los referidos a nuestra profesión) nos ayudarán. Y si queremos dar un paso más, podemos utilizar diferentes disciplinas que nos ayudan a alcanzar un estado ampliado de conciencia (Biodanza, Meditación, Yoga…).

En el mundo de la empresa ya estamos familiarizados con algunos conceptos que ayudan a la apertura:

- Co-creación: cooperar en el desarrollo de los productos o servicios con clientes o potenciales clientes especializados.

- Innovación abierta (open innovation): escuchar ideas de especialistas externos.

- Crowdsourcing: colaboración abierta con un grupo multitudinario.

En palabras de Gary Hamel: “Revolucionar una industria presupone verla con otros ojos o lentes. Se exige un cambio de visión de las cosas”.

CORPORAL Y CINESTÉSICA

Nuestra postura corporal y el movimiento facilitan o dificultan el flujo creativo, algo frecuentemente olvidado en los entornos “profesionales serios”.

Si danzamos, también danzarán nuestras ideas.

Cualquier proceso creativo se ve potenciado si propicia:

- el cambio de postura (sentados, de pié, tumbados, en movimiento, danzando…);

- las posturas abiertas y relajadas (brazos y piernas, corva con curva, boca entreabierta, pecho abierto…);

- y los movimientos más personales y genuinos (desplazamientos elegidos por la persona, amplitud de movimientos, movimientos no convencionales, utilización de recursos corporales ricos y variados…).

Por el contrario, se dificulta con posturas estáticas, rígidas o cerradas.

GENÉTICA

Sabemos que todas nuestras cualidades se configuran en base a una entramada relación entre aspectos genéticos y ambientales (en mayor o menor medida en función del rasgo que observemos).

Por suerte, aunque en el lenguaje coloquial a menudo se siga oyendo “el creativo nace, no se hace”, actualmente sería raro encontrar un autor de prestigio que no confiara en que podemos desarrollar nuestra creatividad sea cual sea el punto de partida.

No obstante, no se obvia que los factores innatos propician una mayor o menor facilidad para la creatividad que posteriormente se potencia o debilita con el aprendizaje (explícito o implícito).

Carlos Monreal recogiendo las aportaciones de diversos autores afirma que la creatividad “no se debe simplemente a un gen determinado, sino a la configuración de muchos genes obtenida por mutación o segregación innata de los mismos, no heredada” y que “existe, aunque de manera muy variada y poco determinante, unas influencias genéticas sobre la creatividad”.

ANATÓMICA

Señalaremos también los aspectos relativos a la configuración del cerebro aunque son factores con una influencia muy discutible.

Se han realizado estudios poco determinantes que pretendían localizar la creatividad en una parte concreta del cerebro (lóbulo frontal principalmente y también las áreas temporal y parietal), últimamente están cayendo en descrédito en pro de una visión más global y repartida entre las diferentes áreas.

También muy discutible, aunque muy extendida coloquialmente es la atribución de la creatividad al hemisferio derecho (percepción global, simultánea, intuitiva… “ver el bosque”) y no al izquierdo (proceso de la información analítico, secuencial, lógico… “ver los árboles”). No obstante, tal y como señala Edward de Bono, las tomografías del cerebro destapan cómo ambos hemisferios se activan simultáneamente cuando estamos creando.

Actualmente se considera el cerebro como un sistema con interacciones complejas (puedes profundizar en el artículo de Julio Romero: “El mito del hemisferio derecho del cerebro y la creatividad”).

INTERPERSONAL

Aunque no falten voces de respeto que aseguran (con mucha sabiduría) que el momento crucial de la creatividad se da en solitario, es innegable la enorme importancia de la estimulación recíproca en los procesos de generación de ideas.

Cualquier estímulo nos puede inspirar pero tienen un peso específico aquellos que provienen de otro humano. Y por supuesto, en las fases de evaluación y desarrollo, el trabajo cooperativo puede determinar el éxito.

Cada vez hay más inventos o creaciones que difícilmente se pueden atribuir en exclusiva a una persona y más los que podrían firmar un equipo o incluso profesionales que no se conocen entre sí.

Propiciemos tanto los espacios de encuentro (presencial y virtual) como los momentos de trabajo individual autónomo, sacando partido a las riquezas de cada uno.

ORGANIZACIONAL

Quizá una mención específica merece el entramado en el que se desarrollan los procesos creativos que involucran a una entidad completa ya sea empresa, institución pública, ONG…

Muchas empresas se extrañan de que sus colaboradores participen muy minoritariamente en sus sistemas de aportación de ideas, un indicador de que las herramientas han de ir acompañadas con una cultura de creatividad en las organizaciones.

Entendamos la organización como un sistema y cultivemos de forma integrada los factores que la favorecen (motivación, apertura, interacción, cooperación, sistematización…).

Al igual que yo no soy una mera suma de células, una organización no es una mera suma de personas.

SOCIAL Y COMUNITARIA

De la misma forma que una organización es algo superior a la suma de sus miembros, una sociedad o una comunidad (y por qué no: la humanidad) conforman un propio “ser”.

No nos referimos a la creatividad social como aquella en la que de forma asistencialista un determinado sector privilegiado genera ideas para mejorar la situación de un colectivo desfavorecido.

Nos referimos a la posibilidad que tiene la sociedad de crear conjuntamente las formas de organización que considere para ganar en autonomía y felicidad.

Como dice Marga Íñiguez, “La creatividad es un derecho y una urgencia” que poseen todas las personas, grupos y pueblos.

La transformación social exige una participación creativa desde una visión colectiva. Poco ganamos si al evaluar nuestras creaciones sólo hemos tenido en cuenta los efectos en nosotros o en nuestro entorno más inmediato. De la colaboración con las personas y grupos diferentes puede surgir una inteligencia colectiva que nos lleve a lugares que nos se alcanzan desde una visión individualista o sectorial.

CULTURAL Y CONTEXTUAL

Tal como afirma Mihaly Csikszentmihalyi “La creatividad es el equivalente cultural del proceso de cambios genéticos que dan como resultado la evolución biológica”. Considera que la creatividad es “el resultado de la interacción de un sistema compuesto por tres elementos: una cultura que contiene reglas simbólicas, una persona que aporta novedad al campo simbólico y un ámbito de expertos que reconocen y validan la innovación”(modelo de sistemas).

Fenómenos como el de Florencia entre 1400 y 1425 y el de Silicon Valley desde 1970 sólo se entienden desde una perspectiva contextual.

Una forma de potenciar la creatividad es facilitar las condiciones para que se dé un determinado contexto que a su vez alimente la creatividad; o bien, aprovechando eficazmente las oportunidades que brinda un determinado entorno.

EXISTENCIAL

Incluimos bajo este epígrafe lo referente a la construcción de nuestra propia vida, el dibujo de nuestro propio camino en interacción con el entorno (muy posiblemente basado en la interacción con el resto de las dimensiones).

Todas las personas demuestran un cierto grado de creatividad por el mero hecho de mantenerse con vida. Pero qué duda cabe que algunas consiguen que su vida sea especialmente satisfactoria para sí mismas y para su entorno gracias a salirse del camino establecido, a afrontar problemas desde una perspectiva diferente, a gestionar sus miedos ante los riesgos, a generar múltiples alternativas ante los desafíos o a conectarse con su propio deseo.

Aplicar la creatividad a nuestra vida es escuchar nuestras más estables motivaciones y ponernos manos a la obra para crearnos la profesión que nos apasione, hacer las actividades que nos dan placer y enriquecimiento, rodearnos de personas nutritivas y afincarnos en nuestro lugar en el mundo.

Mi vida es ya en sí un proyecto creativo. ¿Estoy dispuesto a crearme la vida que quiero vivir?

TRASCENDENTE

Una de las paradojas de la creatividad es que se trata de un fenómeno sorprendente y al mismo tiempo completamente natural. El tránsito entre el caos y el orden, está presente tanto en el surgimiento de un sistema solar como en la unión de varias células para crear un organismo pluricelular.

Rolando Toro aporta un nuevo paradigma al entender la creatividad como “una extensión de esas mismas fuerzas bio-cósmicas, expresadas a través de cada individuo”, observando la creatividad humana como algo que va mas allá de su dimensión psicológica y considerando que la fragua de nuestro esplendor está en la vida en sí: “Llegó la hora de asumir que nuestra grandeza no está en el espíritu, sino en la existencia”.

La posibilidad de percibir en nosotros toda la maravilla del universo (íntasis) y al mismo tiempo de sentirnos parte del todo (éxtasis).

Desde esta perspectiva nuestra creatividad florece cuando facilitamos que se manifiesten esas fuerzas naturales y evitamos que se repriman.

ÉTICA

Al menos desde la perspectiva de Neuronilla, creatividad y ética han de ir unidas. Nos sumamos a la consideración que defienden Howard Gardner, Mihaly Csikszentmihalyi y William Damon de que en un “buen trabajo” han de converger excelencia y ética.

La historia de la humanidad está plagada de inventos que ayudan a resolver problemas y que suponen un beneficio para la totalidad. Por desgracia, también son numerosos aquellos que perjudican a más de los que benefician.

El “todos ganan” (win-win) es además, de solidario, el sistema más adaptativo.

Apostamos por que en el desempeño de una profesión se puede y se debe integrar la misión o necesidad social que atiende esa profesión, los estándares de actuación de la misma y la identidad de la persona que la ejerce en coherencia con sus valores. Utilizar la creatividad con fines positivos para la humanidad.

Esperamos haber aportado unas reflexiones que nos ayuden a trascender el consabido “sentarnos en una mesa y hacer un brainstorming”.

Puedes complementar este artículo con la perspectiva global que se detalla en: “Características que conforman la creatividad”.

- Autor: David Díez Sánchez, director de la “Fundación Neuronilla para la Creatividad y la Innovación”.

- Fecha: 07 / 04 / 2013.

- Imágenes: COMIC: BILL WATTERSON (1997): Calvin y Hobbes: Muñecos de nieve suicidas (Nº 3 ). Barcelona, Ediciones B. / FOTO: Tomada en una conferencia de Neuronilla.

Publicado en Neuronilla. Post original aquí.

Seguir leyendo:

El pensamiento estratégico: Cinco claves para pensar estratégicamente

Remix de ideas. Cuando la productividad potencia la creatividad

Ser creativo: ¿Por qué es tan importante?

La chispa adecuada: ¿somos líderes inspiradores?

Cuerpo, movimiento y creatividad

Si te ha interesado este post, no olvides dejarnos tus comentarios. También apreciamos que los compartas con tus amigos y contactos en las redes sociales. Muchas gracias.

Me gusta:

Me gusta Cargando...

Share

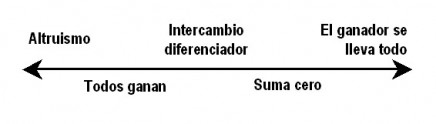

Sigo degustando el último libro de Sennet. El segundo capítulo de la primera parte está dedicado al delicado equilibrio entre cooperación y competición. Aunque dice que no le gustan las clasificaciones, a mí me ha parecido muy útil el continuo en que nos presenta cinco alternativas para distinguir diferentes “niveles” de competición/cooperación, tal como indico en el gráfico adjunto.

Sigo degustando el último libro de Sennet. El segundo capítulo de la primera parte está dedicado al delicado equilibrio entre cooperación y competición. Aunque dice que no le gustan las clasificaciones, a mí me ha parecido muy útil el continuo en que nos presenta cinco alternativas para distinguir diferentes “niveles” de competición/cooperación, tal como indico en el gráfico adjunto.

por David Díez Sánchez

por David Díez Sánchez