Por Xavier Ferrás

Tras más de una década desde la irrupción de la innovación como concepto transversal y disruptivo en management, lo que sabemos hoy del fenómeno innovador es mucho mayor de lo que se conocía al inicio. Y, una de las cosas que más claramente se han contrastado es la emergencia de un nuevo contexto competitivo, en el cual se confrontan dos mundos: el interno (de la organización), con tecnologías, procesos, productos y estructuras definidos; y el externo (del entorno), cada vez más ambiguo, incierto, desdibujado, dinámico y turbulento.

La certeza frente a la incertidumbre. La innovación, en la frontera entre ambos mundos, emerge como proceso de aprendizaje y mecanismo de adaptación; y se convierte en proceso experimental, de corte científico, orientado a descubrir los límites del conocimiento de mercado y convertirlos en ventajas competitivas empresariales. Exactamente igual que la ciencia opera en los límites del conocimiento humano, la innovación opera en los límites del conocimiento de mercado, desarrollando y contrastando nuevas hipótesis para avanzar en la terra ignota del incierto contexto competitivo. La innovación utilizará el método científico para validar hipótesis de nuevos productos y modelos de negocio, pero operará en un campo de experimentación dinámico, ambiguo y borroso. Podríamos hablar de fuzzy innovation.

¿Hacia donde va la innovación? Actualmente, existen una serie de tendencias emergentes que van a fusionarse en los próximos años, generando un nuevo cuerpo de conocimiento estratégico y operativo para las organizaciones que deseen seguir avanzando en el descubrimiento y explotación de nuevos mercados y nuevas oportunidades de negocio:

1.- La emergencia de los enfoques dinámicos e introspectivos de la estrategia. Dado que la certeza está en el interior (en el exterior, todo es incertidumbre), se construirá la estrategia desde las capacidades y los recursos interiores: en qué podemos ser excelentes y cómo lo vamos a explotar en entornos cambiantes.

2.- La práctica sistemática del cambio estratégico: en base a nuestras capacidades, ¿en cuántos sectores y/o negocios podemos estar? Pivotaremos sobre las capacidades para evitar costes de oportunidad (los derivados de no hacer cosas, de no abordar otros mercados, de no aprovechar las ventanas de oportunidad). La empresa se transversaliza y diluye su riesgo operando en diferentes negocios y mercados, pivotando sobre las mismas capacidades esenciales. Deberemos saltar de una ola de ventaja competitiva transitoria a otra, operando en diferentes combinaciones de mercado, producto y tecnología.

3.- La emergencia de los enfoques push de desarrollo de negocio: a partir de las capacidades y recursos (talento, equipo, know-how, activos, contactos, habilidades específicas, cartera de tecnologías…), el reto será descubrir y desarrollar nuevos mercados (tierra incógnita, espíritu pionero), lo cual es un proceso interactivo de aprendizaje.

4.- El imperativo de las lógicas “lean”: todo lo que no añada valor al producto, es coste. En japonés, recuperaremos el concepto de muda (desperdicio, waste). Para los métodos de lean production japoneses, un empleado sobre un toro mecánico almacenando stock en una estantería era muda. No generaba valor al producto. Sólo era coste (financiero, de salario, de mermas, de alquileres, de obsolescencia…). Y el objetivo operativo de toda organización era eliminar toda muda. En la actualidad, también, toda actividad que no genere aprendizaje es muda. En los próximos años, veremos como desaparecen masivamente capas de control, procesos burocráticos, organismos centralizadores y de autoreporting en las grandes organizaciones (*)

5.- El predominio de la cultura start-up: tomar la iniciativa en condiciones de extrema incertidumbre. Experimentar rápido (y barato, con experimentación controlada). Capturar información de mercado, y realimentar el desarrollo de producto o de modelo de negocio. Las decisiones críticas las tomará quien más sepa (por autoridad), no quien más mande (por poder).

6.- El diseño de productos, servicios, y nuevos modelos de negocio, con el usuario situado en el centro de las decisiones. El objetivo: dar máximo valor al usuario. Valor que quizá el propio usuario no conozca, no pida y no imagine. Las metodologías experimentales de design thinking y observación antropológica de la conducta del consumidor irán ganando terreno a las prácticas clásicas de investigación de mercados.

7.- La empresa como incubadora de nuevas oportunidades. El proceso clásico de innovación (gestión de cartera de proyectos), derivará en el desarrollo de contextos organizativos que permitan libertad creativa, experimentación y fluidez para generar y hacer crecer start-ups internas. Eso significará normalizar la extracción de recursos del día a día (procesos operativos) para dedicarlos íntegramente a las nuevas oportunidades (procesos estratégicos). Sistematizar la creación de high performance teams (equipos de élite internos) y separarlos de la estructura operativa como embriones de nuevas divisiones y nuevas futuras empresas.

8.- Sistema de recursos humanos al servicio del proceso innovador. Para que lo anterior suceda, es crítico que el sistema de recursos humanos incentive la participación del personal en el desarrollo de la cartera de oportunidades estratégicas (de las nuevas start-ups internas). Y ese incentivo debe ser económico y de reconocimiento (status). El mejor talento organizativo debe desear liderar una nueva start-up corporativa antes que ascender a director funcional y fosilizarse. La carrera profesional dejará de ser vertical.

9.- Capital riesgo interno. Las nuevas oportunidades deben financiarse con criterios de capital riesgo, instrumentando mecanismos internos similares al de los fondos de capital riesgo profesionales. Los presupuestos de innovación se convertirán en capital early-stage interno, gestionado profesionalmente por consejos de administración mixtos (internos y externos).

10.- Descentralización obsesiva y final de la burocracia. Todo ello llevará a procesos orgánicos de crecimiento en nuevas divisiones o nuevas compañías, sobre una plataforma de recursos y habilidades común. Los recursos corporativos centrales se destinarán a las divisiones que más crezcan. La velocidad, flexibilidad, adaptabilidad y retorno que ofrece la captura rápida de oportunidades en entornos dinámicos superará la lógica tradicional de búsqueda de economías mediante centralización, jerarquización y uniformidad. Asistiremos a la muerte definitiva de la burocracia como mecanismo de gestión empresarial.

11.- Aprovechamiento del ecosistema local: no competirán las empresas solas, competirán los territorios innovadores. Estar inmerso en un ecosistema innovador, aprovechar sus recursos (talento, marca, capital, proveedores, infraestructuras de conocimiento…), capturar rápidamente sus flujos de información y establecer dinámicas de internacionalización aceleradas, apalancándose en el ecosistema, serán críticas.

12.- Innovación abierta y nacimiento global: si el ecosistema local marcará el carácter de la empresa (como la casa de los padres nos marca nuestro carácter), el campo de juego competitivo es el mundo. Deberemos nacer con visión global, y establecer sólidas alianzas estratégicas internacionales para competir. El nivel de inversiones de la innovación es cada vez más elevado, y el tiempo de amortización más corto. Por ello, los mercados deben ser globales, y el conocimiento, las ideas o el talento se deben extraer de allá donde se encuentren (será imposible generarlos internamente de forma íntegra)

Estamos asistiendo, en primicia, al nacimiento de un nuevo concepto de empresa.

(*) Imprescindible leer “The Lean Start-Up“, de Eric Ries

Sobre el autor:

Xavier Ferrás. Decano, Facultad de Empresa y Comunicación. Universitat de Vic- Universitat Central de Cataluny

Publicado en Sintetia. Post original aquí.

Del mismo autor en este blog:

Origen del Pensamiento Estratégico y los mecanismos de la creatividad

Para seguir leyendo:

El cerebro emocional que nos engaña y bloquea la innovación

Amy Tan: ¿Dónde se esconde la creatividad? – Ted Talks

Si te ha interesado este post, no olvides dejarnos tus comentarios. También apreciamos que los compartas con tus amigos y contactos en las redes sociales. Muchas gracias.

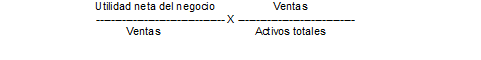

Tanto si estás a punto de emprender algo por tu cuenta como si ya has empezado y no tienes los resultados que quieres, hay tres cosas que pueden estar obstaculizando el crecimiento de tu negocio (y por experiencia lo digo). Apunta:

Tanto si estás a punto de emprender algo por tu cuenta como si ya has empezado y no tienes los resultados que quieres, hay tres cosas que pueden estar obstaculizando el crecimiento de tu negocio (y por experiencia lo digo). Apunta: