por Susana de Pablos

“El ‘coaching’ consiste en averiguar lo suficiente del cerebro hasta conseguir que éste trabaje en su propio interés”. Son las palabras Paul Brown, creador del modelo neuro-conductual (NBM o Neuro Behavioural Modeling) y del Modelo de Integración de Sistemas Organizacionales. Considerado un gurú del ‘coaching’, Brown ha impartido una acción formativa ante unos 70 profesionales en la Escuela de Organización Industrial (EOI), organizada por Leister Consultores con la colaboración de Santander Business School y la consultora Leading Change.

“El ‘coaching’ consiste en averiguar lo suficiente del cerebro hasta conseguir que éste trabaje en su propio interés”. Son las palabras Paul Brown, creador del modelo neuro-conductual (NBM o Neuro Behavioural Modeling) y del Modelo de Integración de Sistemas Organizacionales. Considerado un gurú del ‘coaching’, Brown ha impartido una acción formativa ante unos 70 profesionales en la Escuela de Organización Industrial (EOI), organizada por Leister Consultores con la colaboración de Santander Business School y la consultora Leading Change.

Las empresas dedican mucho tiempo a presionar a las empleados para que trabajen en la dirección que desean, lo que no pocas veces conduce al estrés. Si los trabajadores comprendieran bien a dónde se quiere llegar, podrían acompañarlas en el mismo viaje, aunque para ello utilicen rutas o vías diferentes a las propuestas por la organización. En tiempos de crisis tan difíciles como los actuales, los procesos de coaching pueden ser de gran ayuda porque permiten llegar a comprender cómo funciona el cerebro y encontrar formas de liberar más energía y lograr que sea más productiva.

Con esta introducción inició Paul Brown su discurso en la Escuela de Organización Industrial (EOI), en Madrid. A lo largo de la acción formativa, que duró ocho horas, contó con el apoyo del consultor organizacional y experto en coaching Carlos Herreros de la Cuevas, decano honorario de la Santander Business School, quien actuó como intérprete.

Ante unos 70 profesionales -hombres y mujeres que dedican su día a día a la gestión de personas- presentaron a Brown Manuel Seijo, presidente de la Asociación Española de Coaching y Consultoría de Procesos (AECOP) y socio director de Leister Consultores; Juan Carlos de la Osa, director de la consultora Leading Change, y Fernando Bayón, nuevo director de la EOI

Bayón, quien también se ha desempeñado durante años como coach de directivos, destacó la capacidad del coaching de rutinizar los comportamientos para convertirlos en nuevas maneras de actuar. Y apuntó a la necesidad de desaprender, de aceptar el reto del cambio, más allá de los atavismos que nos impiden avanzar autolimitándonos. A continuación, Brown dio comienzo a su discurso, dedicado a explicar cómo aplicar la neurociencia al coaching y al management.

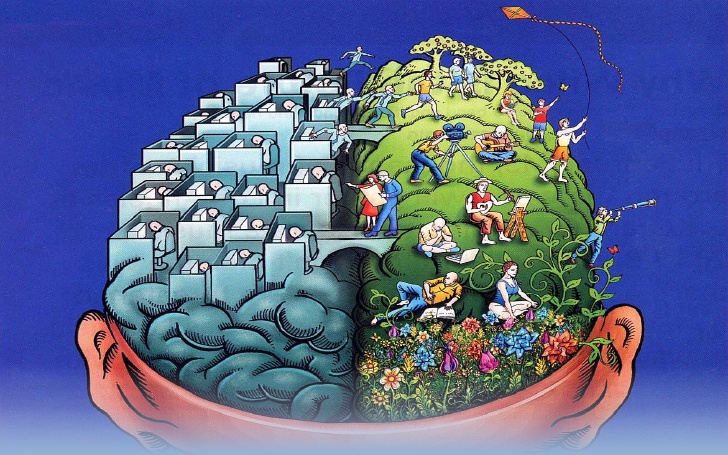

Braun destacó que es posible integrar los hallazgo de la neurociencia a los procesos de coaching y management, lo que requiere conocer el cerebro y las prácticas profesionales derivadas de su comprensión. Su reto era que los presentes comprendieran cómo funciona la mente, esto es, la forma en que el cerebro se organiza para gestionar la información, la energía y las relaciones. “La mente es un producto del cerebro”, puntualizó.

Partiendo de la base de que cada cerebro es totalmente diferente, explicó las partes físicas que lo conforman. Por ejemplo, señaló que el área cognitiva se ubica en la zona izquierda y la emocional en la derecha. Y dedicó un tiempo a señalar los aspectos básicos del funcionamiento de este órgano crucial para la persona. Brown habló de las dos funciones más importantes del cerebro: darle sentido al mundo y gestionar las relaciones.

En su discurso, el experto hizo hincapié en el sistema límbico y en el papel que juegan las amígdalas, a las que definió como el cuerpo de guardia del cerebro, es decir, aquel que permanece atento a todo aquello que pretende interactuar con él. A este respecto, Brown subrayó que las relaciones con el cliente son la esencia del coaching, por lo que “es preciso cooperar con el cerebro del cliente hasta que el suyo coopere con el nuestro. (…) En psicoterapia siempre hemos sabido que las relaciones son importantes, pero no sabíamos el porqué. Ahora empezamos a comprender”.

“Utilizar el modelo NBM implica ser un usuario eficaz de la neurociencia, no en un neurocientífico sino un neurocientífico aplicado”, expuso. Porque el NBM es el modelo por el cual un profesional con conocimientos del sistema nervioso y de la mente trabaja con un cliente, en una interacción de cerebro a cerebro, para alcanzar unos objetivos de cambio que se han planteado a un nivel concreto en una relación de apoyo, acompañamiento y/o intervención.

Ocho emociones básicas

Brown hizo ver a los presentes que el cerebro es un sistema de energía , una energía que procede de ocho emociones básicas. Tras calificarlas como e-mociones, por ser las responsables de la motivación, las clasificó: miedo, ira, asco, vergüenza y tristeza, las relacionadas con la superviviencia; sorpresa/susto, que provoca una emoción potenciadora , y excitación/alegría y confianza/amor, que son emociones vinculadas al apego, llegando su poder incluso a fortalecer el sistema inmune. “El coaching es un proceso basado en la gestión de esa energía”, señaló Brown y añadió: “Su reto es crear nuevos senderos y, especialmente, fortalecerlos”. “Nuestro trabajo consiste en lograr cambios sistémicos, lo que sólo lograremos si utilizamos un nuevo modelo. Necesitamos coaches neurocreativos, neurogenerativos”, especificó.

Con respecto al funcionamiento de las organizaciones, Brown habló de la necesidad de promover en ellas conversaciones que en lugar de basarse en la relación ganar-perder, se establezcan desde la perspectiva win-win (ganar-ganar) Y alertó de aquellas empresas que articulan su funcionamiento centradas en el un rígido desempeño, pues “matan la capacidad adaptativa de los seres humanos”,frente a las que se basan en relaciones de confianza, dado que obtienen mejores resultados. “La confianza no es una competencia –destacó- es el oxígeno que nos permite conseguir cualquier cosa que nos propongamos”. Y añadió que la confianza produce implicación, respeto y autonomía.

Por otra parte, Brown dice que los genes no controlan nuestros comportamientos. “El self (el yo) se construye con la energía emocional que rodea al crecimiento de la persona, de forma que las energía de las ocho emociones básicas construyen la totalidad del sistema de sentimientos”, asegura Brown. Por eso sostiene que el coach debe tener en cuenta que existen patrones emocionales que cimientan la estructura básica del self. “En análisis transacional, hay una idea shackespeariana de estar en el escenario, que sostiene que en la vida adulta el escenario puede cambiar, incluidos los personajes, pero el guión, el contenido, sigue siendo el mismo (…) De ahí que la tarea de los coaches esté dirigida a modificar el ‘self’, el sistema central que gestiona el cerebro. El coaching basado en el cerebro –el modelo NBM- podrá conseguir en sus clientes cambios del self, cambios conductuales, y consolidarlos en el tiempo para que sean duraderos y sostenibles”.

Más información

– Visionar el vídeo de la jornada aquí.

Publicado en Diario Abierto. Post original aquí.

Si te ha interesado este post, no olvides dejarnos tus comentarios. También apreciamos que los compartas con tus amigos y contactos en las redes sociales. Muchas gracias.

Fuente: LA NACION – Crédito: Leandro Castelao

Fuente: LA NACION – Crédito: Leandro Castelao

Hoy, las ciencias humanas, luego de años de intentar someterse en forma excluyente al racionalismo, redescubren formas de conocimiento sutiles y enriquecedoras, que habían sido desprestigiadas y descartadas.

Hoy, las ciencias humanas, luego de años de intentar someterse en forma excluyente al racionalismo, redescubren formas de conocimiento sutiles y enriquecedoras, que habían sido desprestigiadas y descartadas. El término empatía, que muchos empezamos a escuchar en los años 90, nos ha sensibilizado sobre la creciente-apremiante necesidad de pensar en los demás, ponernos en su lugar y desplegar las actuaciones conducentes a los mejores resultados, aunque la relación sea ocasional. Se ha de entender con amplitud, aunque básicamente forma parte de lo que entendemos por inteligencia emocional, tan inexcusable en el desempeño personal y profesional. En todo caso y lamentablemente, hemos de decir que falta empatía en nuestra sociedad, empatía auténtica, activa, perceptible.

El término empatía, que muchos empezamos a escuchar en los años 90, nos ha sensibilizado sobre la creciente-apremiante necesidad de pensar en los demás, ponernos en su lugar y desplegar las actuaciones conducentes a los mejores resultados, aunque la relación sea ocasional. Se ha de entender con amplitud, aunque básicamente forma parte de lo que entendemos por inteligencia emocional, tan inexcusable en el desempeño personal y profesional. En todo caso y lamentablemente, hemos de decir que falta empatía en nuestra sociedad, empatía auténtica, activa, perceptible.

Hace unos meses, en el marco de un cometido para uno de mis mejores clientes, me encontré con la necesidad de preparar a un equipo de voluntarios para la complicada tarea de entrevistar a la práctica totalidad de la plantilla con relación a un tema muy delicado.

Hace unos meses, en el marco de un cometido para uno de mis mejores clientes, me encontré con la necesidad de preparar a un equipo de voluntarios para la complicada tarea de entrevistar a la práctica totalidad de la plantilla con relación a un tema muy delicado. Uno de los grandes divulgadores de la terapia asertiva – como él la denomina – es el Prof. Manuel J. Smith. Ha publicado varios libros sobre entrenamiento asertivo que al ojo poco entrenado pudieran parecer “verborrea new age” o “panfleto de autoayuda”, pero nada más lejos de eso. Sus libros siguen siendo, 20 años después, las mejores referencias de que dispongo sobre los principios, metodologías y técnicas de la comunicación asertiva. Creedme, se ha publicado mucho sobre el tema, pero los suyos siguen siendo los mejores. Si queréis educar a vuestros hijos para que sean personas asertivas, os recomiendo su magnífico libro “Sí, puedo decir no”, publicado hace un millón de años por Editorial Grijalbo. Si queréis algo más ‘adulto’, su clásico “Cuando digo NO me siento culpable” es la mejor opción. Podéis encontrarlo en prácticamente cualquier librería, puesto que han sido reeditados una y otra vez.

Uno de los grandes divulgadores de la terapia asertiva – como él la denomina – es el Prof. Manuel J. Smith. Ha publicado varios libros sobre entrenamiento asertivo que al ojo poco entrenado pudieran parecer “verborrea new age” o “panfleto de autoayuda”, pero nada más lejos de eso. Sus libros siguen siendo, 20 años después, las mejores referencias de que dispongo sobre los principios, metodologías y técnicas de la comunicación asertiva. Creedme, se ha publicado mucho sobre el tema, pero los suyos siguen siendo los mejores. Si queréis educar a vuestros hijos para que sean personas asertivas, os recomiendo su magnífico libro “Sí, puedo decir no”, publicado hace un millón de años por Editorial Grijalbo. Si queréis algo más ‘adulto’, su clásico “Cuando digo NO me siento culpable” es la mejor opción. Podéis encontrarlo en prácticamente cualquier librería, puesto que han sido reeditados una y otra vez. “No olvidemos que las pequeñas emociones son los capitanes de nuestras vidas y las obedecemos sin siquiera darnos cuenta.” Vincent Van Gogh.

“No olvidemos que las pequeñas emociones son los capitanes de nuestras vidas y las obedecemos sin siquiera darnos cuenta.” Vincent Van Gogh.

La ausencia de decisión o la toma de decisiones erróneas sobre el cambio supone el drama empresarial de nuestro siglo, un drama sin precedentes, organizaciones poco innovadoras, o si quieres decirlo de otra forma más clara: organizaciones moribundas.

La ausencia de decisión o la toma de decisiones erróneas sobre el cambio supone el drama empresarial de nuestro siglo, un drama sin precedentes, organizaciones poco innovadoras, o si quieres decirlo de otra forma más clara: organizaciones moribundas.