Por Marta Guerri

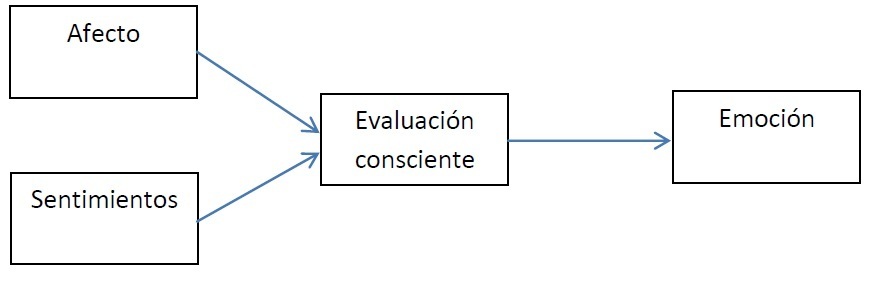

Los errores en el procesamiento de la información reciben el nombre de distorsiones cognitivas. Estas distorsiones son fruto de creencias irracionales sobre nuestro entorno e inciden en gran manera dentro de nuestra autopercepción, y por tanto de nuestra autoestima.

Los errores en el procesamiento de la información reciben el nombre de distorsiones cognitivas. Estas distorsiones son fruto de creencias irracionales sobre nuestro entorno e inciden en gran manera dentro de nuestra autopercepción, y por tanto de nuestra autoestima.

Las principales distorsiones cognitivas (disonancias cognitivas)

Filtraje o abstracción selectiva

Consiste en seleccionar en forma de “visión de túnel” un solo aspecto de una situación, aspecto que tiñe toda la interpretación de la situación y no toma en cuenta otros que la contradicen. Un ejemplo: una persona se encuentra con un amigo y hablan de muchos temas agradables, sin embargo, discuten de política, y al marcharse a casa se siente irritado pensando en las críticas de aquel hacia sus ideas políticas, olvidando los otros temas agradables compartidos. Se filtra lo negativo, lo positivo se olvida. Palabras claves para detectar esta distorsión son: “No puedo soportar esto”, “No aguanto que..”, “Es horrible”, “Es insoportable”.

Pensamiento polarizado

Consiste en valorar los acontecimientos en forma extrema sin tener en cuenta los aspectos intermedios. Las cosas se valoran como buenas o malas, blancas o negras, olvidando grados intermedios. Por ejemplo un chico que recibe un no al invitar a una chica a salir, piensa: “Solamente me pasan cosas malas”. Otra persona que no encuentra trabajo piensa: “Soy un incompetente e inútil”. Palabras claves para detectar esta distorsión son todas aquellas que extreman las valoraciones olvidando los grados intermedios y matices. Ejemplos: “Fracasado”, “Cobarde”, “Inútil”, etc.

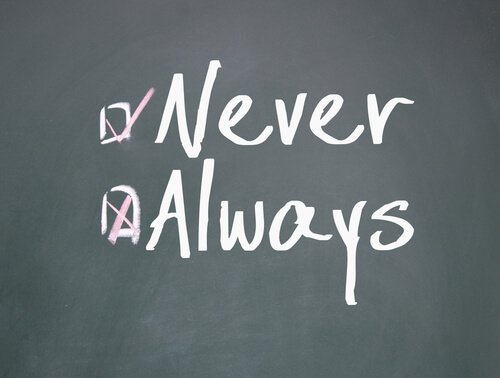

Sobregeneralización

Esta distorsión del pensamiento consiste en sacar una conclusión general de un solo hecho particular sin otra evidencia. Por ejemplo una persona que busca trabajo y no lo encuentra y concluye: “Nunca conseguiré un empleo”. Otra persona que se siente triste y piensa: “Siempre estaré así”. Palabras claves que indican que una persona esta sobregeneralizando son: “Todo. Nadie. Nunca. Siempre. Todos. Ninguno”.

Interpretación del pensamiento e inferencia arbitraria

Se refiere a la tendencia a interpretar sin base alguna los sentimientos e intenciones de los demás. A veces, esas interpretaciones se basan en un mecanismo llamado proyectivo que consiste en asignar a los demás los propios sentimientos y motivaciones, como si los demás fueran similares a uno mismo. Por ejemplo una persona nota como la miran unos extraños y piensa: “Sé que piensan mal de mí”. Otra persona esta esperando a otra en una cita y esta tarda cinco minutos y sin mediar prueba alguna, se le viene a su cabeza: “Sé que me está mintiendo y engañando”. Palabras claves de esta distorsión son: “Eso es porque…”, “Eso se debe a…”, “Sé que eso es por…”. La inferencia arbitraria es muy parecida a la interpretación del pensamiento y se refiere al proceso de adelantar una determinada conclusión en ausencia de la evidencia que la apoye o cuando la evidencia es contraria.

Visión catastrófica

Consiste en adelantar acontecimientos de modo catastrofista para los intereses personales, en colocarse sin prueba alguna en lo peor para uno mismo. Por ejemplo una persona está viendo la estadística de accidente de trafico por la televisión y se le pasa por la cabeza: “Y si me ocurriera a mi”. Otra oye la noticia de que una persona perdió el control y se suicidó, y piensa: “¿Y si me ocurre a mi igual?”.La palabra clave que suele indicar esta distorsión suele ser:” ¿Y si me ocurre a mi… tal cosa?”.

Personalización

Consiste en el hábito de relacionar, sin base suficiente, los hechos del entorno con uno mismo. Por ejemplo: En el trabajo una persona tenia la impresión de que cada vez que el encargado hablaba de que había que mejorar la calidad del trabajo se referían exclusivamente a él. Esta persona pensaba: “Sé que lo dice por mi”. Una mujer que escuchaba a su marido quejarse de lo aburrido del fin de semana, pensaba: “Seguro que piensa que soy aburrida”. Un tipo de personalización consiste en el hábito de compararse con otras personas de manera frecuente: “Soy menos sociable que José”, “A él le hacen caso pero no a mi”. Palabras claves son: “Lo dice por mí”, “Hago esto mejor (o peor) que tal”.

Maximización y minimización

Se evalúan los acontecimientos otorgándole un peso exagerado o infravalorado sobre la base de la evidencia real. Se tiende a sobrevalorar los aspectos negativos de la situación y a infravalorar los positivos.

Falacia de control

Consiste en como la persona se ve a sí misma de manera extrema sobre el grado de control que tiene sobre los acontecimientos de su vida. O bien la persona se suele creer muy competente y responsable de todo lo que ocurre a su alrededor, o bien en el otro extremo se ve impotente y sin que tenga ningún control sobre los acontecimientos de su vida. Ejemplos: “Si otras personas cambiarán de actitud yo me sentiría bien”, “Yo soy el responsable del sufrimiento de las personas que me rodean”. Palabras claves son: “No puedo hacer nada por…”, “Solo me sentiré bien si tal persona cambia tal”, “Yo soy el responsable de todo…”

Falacia de justicia

Consiste en la costumbre de valorar como injusto todo aquello que no coincide con nuestros deseos. Una persona suspende un examen y sin evidencia piensa: “Es injusto que me hayan suspendido”. Otra piensa sobre su pareja: “Si de verdad me apreciara no me diría eso”. Palabras claves son: “No hay derecho a…”, “Es injusto que..”, “Si de verdad tal, entonces…cual”.

Razonamiento emocional

Consiste en creer que lo que la persona siente emocionalmente es cierto necesariamente. Por ejemplo: si una persona se siente irritada es porque alguien ha hecho algo para hacerla enojar, si se siente ansiosa es que hay un peligro real, etc. Las emociones sentidas se toman como un hecho objetivo y no como derivadas de la interpretación personal de los hechos. las palabras claves en este caso son: “Si me siento así…es porque soy../ o ha ocurrido tal cosa..”

Falacia de cambio

Consiste en creer que el bienestar de uno mismo depende de manera exclusiva de los actos de los demás. La persona suele creer que para cubrir sus necesidades son los otros quienes han de cambiar primero su conducta, ya que creen que dependen solo de aquellos. Por ejemplo un hombre piensa: “La relación de mi matrimonio solo mejorará si cambia mi mujer”. Las palabras claves son: “Si tal cambiara tal cosa, entonces yo podría tal cosa”.

Etiquetas globales

Consiste en poner un nombre general o etiqueta globalizadora a nosotros mismos o a los demás casi siempre designándolos con el verbo “Ser”. Cuando etiquetamos globalizamos de manera general todos los aspectos de una persona o acontecimiento bajo el prisma del ser, reduciéndolo a un solo elemento. Esto produce una visión del mundo y las personas estereotipada e inflexible. Es el efecto de englobar bajo una etiqueta hechos distintos y particulares de modo inadecuado. Por ejemplo: Una hombre cada vez que tenia ciertas dificultades para hablar con una mujer que le agradaba, se decía, “Soy tímido, por eso me pasa esto”. Las palabras claves son: “Soy un”, “Es un”, “Son unos…”.

Culpabilidad

Consiste en atribuir la responsabilidad de los acontecimientos bien totalmente a uno mismo, bien a otros, sin base suficiente y sin tener en cuenta otros factores que contribuyen a los acontecimientos. Por ejemplo una madre cada vez que sus hijos alborotaban o lloraban tendía a irritarse con ellos y consigo misma echándose la culpa de no saber educarlos mejor. Otra persona que estaba engordando culpaba a su cónyuge por ponerle alimentos demasiado grasos. Otra característica de la culpa es que a menudo no lleva a la persona a cambiar de conducta sino solo a darle vueltas a los malos actos. En este caso las palabras claves aparecen en torno a: “Mi culpa”, “Su culpa”, “Culpa de…”.

Los debería

Consiste en el hábito de mantener reglas rígidas y exigentes sobre como tienen que suceder las cosas. Cualquier desviación de esas reglas u normas se considera intolerable o insoportable y conlleva alteración emocional extrema. Algunos psicólogos han considerado que esta distorsión esta en la base de la mayoría de los trastornos emocionales. Ejemplos de este caso son: un psicólogo se irrita constantemente con los pacientes que no seguían sus prescripciones y pensaba: “Deberían hacerme caso”; eso impedía que revisara sus actuaciones o explorara los factores que podían interferir en el seguimiento de sus indicaciones. Un hombre estaba preocupado excesivamente por los posibles errores que podría cometer en su trabajo ya que se decía “Debería ser competente y actuar como profesional, y no debería cometer errores”.Las palabras claves como puede deducirse son: “Debería …”, “No debería …”, “Tengo que..”, “No tengo que…”, “Tiene que..”. Los deberías producen emociones extremas y trastornos. Cabe aclarar que los deseos personales derivados de creencias racionales (no distorsiones cognitivas) pueden producir malestar cuando no se consiguen, pero no de manera extrema como las exigencias de los “Deberías” (distorsión cognitiva), que además nos aleja de conseguir nuestros objetivos al marcarnos solo un camino rígido.

Tener razón

Consiste en la tendencia a probar de manera frecuente, ante un desacuerdo con otra persona, que el punto de vista de uno es el correcto y cierto. No importa los argumentos del otro, simplemente se ignoran y no se escuchan. Ejemplo: Una pareja discute frecuentemente por la manera de educar a los hijos, cada uno se decía: “Yo tengo razón, el/ella está equivocado/a” y se enredan en continuas discusiones con gran irritación de ambos. No llegan a ningún acuerdo, tan sólo es una lucha de poder, de sobresalir con su razón particular. Las palabras claves que denotan esta distorsión son: “Yo tengo razón”, “Sé que estoy en lo cierto” “El/ella está equivocado/a”.

Falacia de la recompensa divina

Consiste en la tendencia a no buscar solución a problemas y dificultades actuales suponiendo que la situación mejorará “mágicamente” en el futuro, o uno tendrá una recompensa en el futuro si la deja tal cual. El efecto suele ser el acumular un gran malestar innecesario, el resentimiento y el no buscar soluciones que podrían ser factibles en la actualidad. Ejemplo: una mujer tolera que su marido llegue borracho a altas horas y grite. Ella se dice: “Si aguanto el día de mañana se dará cuenta de lo que hago por él”. Sin embargo, va acumulando mucha bronca y responde de manera indirecta a su malestar cuando su pareja le solicita tener relaciones sexuales y ella se opone por “estar cansada y con dolor de cabeza”. En este caso las palabras claves que indican esta distorsión son: “El día de mañana tendré mi recompensa”,”las cosas mejoraran en un futuro”.

Os dejamos un interesante vídeo sobre las Distorsiones Cognitivas para que puedas aprender más sobre este tema.

Las distorsiones cognitivas son aquellas maneras erróneas que tenemos de procesar la información, es decir, malinterpretaciones de lo que ocurre a nuestro alrededor, generando múltiples consecuencias negativas. Las personas que padecen depresión tienen una visión de la realidad en la que las distorsiones cognitivas juegan un papel principal.

Las distorsiones cognitivas son aquellas maneras erróneas que tenemos de procesar la información, es decir, malinterpretaciones de lo que ocurre a nuestro alrededor, generando múltiples consecuencias negativas. Las personas que padecen depresión tienen una visión de la realidad en la que las distorsiones cognitivas juegan un papel principal. Sobregeneralización

Sobregeneralización

Etiquetación

Etiquetación