Por Alexis Codina

“Planificación en el lado izquierdo, dirección en el derecho” – Henry Mintzberg.

“Planificación en el lado izquierdo, dirección en el derecho” – Henry Mintzberg.

Con los trabajos de Goleman, Weisinger y otros autores sobre la inteligencia emocional, difundidos en la segunda mitad de los años noventa, se ha renovado el interés de especialistas del “management” sobre el papel de los dos hemisferios cerebrales en el trabajo de dirección. Años antes lo habían tratado Mintzberg, De Bono, Majaro, entre otros especialistas.

Entre los temas relacionados con el trabajo gerencial en los que se le concede más significación al papel de los hemisferios cerebrales están:

- Cociente de inteligencia vs. inteligencia emocional.

- El proceso de creatividad. Pensamiento Vertical vs. Pensamiento Lateral.

- El análisis y la intuición en la toma de decisiones.

- Dirección vs. liderazgo.

Por su vigencia y actualidad resulta conveniente analizar algunos de los principales planteamientos de diferentes especialistas. Empecemos por lo más general, lo que Goleman denomina “Dos cerebros, dos mentes”.

Dos cerebros, dos mentes.

Goleman, Mintzberg y otros especialistas señalan que, investigaciones relativamente recientes en las neurociencias, demuestran la relativa independencia con que funcionan los dos hemisferios cerebrales. “Son increíbles las visiones del cerebro en movimiento, posibilitadas por métodos innovadores como las nuevas tecnologías de las imágenes cerebrales”, destaca Goleman.

Los especialistas que se refieren a esto se apoyan en los trabajos de Roger Sperry, quien en 1981 recibió el Premio Nóbel de Fisiología, por sus investigaciones sobre el “cerebro dividido”, que permiten identificar la diferencia entre los procesos racionales y los emocionales, en la percepción de señales del entorno y en los comportamientos que se derivan de estos. Plantean que “tenemos dos mentes”: una mente racional, de la que somos típicamente más conscientes, más destacada en cuanto a la reflexión, capaz de analizar y de razonar. Estas aptitudes se atribuyen al hemisferio izquierdo.

Otra es la mente emocional, que percibe sensaciones, relaciones, genera “corazonadas”, motiva la ruptura con el análisis lógico, más propensa a la creatividad y a la intuición. Estas aptitudes se atribuyen al hemisferio derecho.

Mintzberg menciona la lectura de “La psicología de la conciencia” de Robert Ornstein, que presenta relatos sobre descubrimientos de los dos hemisferios del cerebro humano, que coinciden con las investigaciones que este especialista canadiense ha realizado con grupos de directivos.

Señala que las investigaciones evidencian que, en el hemisferio izquierdo (exceptuando muchos zurdos), el modo de operación parece ser principalmente lineal, siendo procesada la información en forma secuencial, una porción después de la otra. Quizás la facultad lineal más obvia de esta parte del cerebro sea el lenguaje. En contraste, el hemisferio derecho parece estar especializado en el proceso simultáneo, opera de forma más integradora, relacional, percibe sensaciones, y motiva la intuición, que es un tema que le agrada mucho a este autor canadiense.

Quizás la facultad más obvia de esta parte del cerebro sea la comprensión de imágenes visuales y sensaciones, señala Mintzberg. Citando una investigación, expresa que “…parece indicar que la emoción pudiera ser una función del hemisferio derecho..”. Esta idea se basa en el descubrimiento de que las víctimas de ataques en el hemisferio derecho están comparativamente menos preocupados por su incapacidad, mientras que los afectados en el hemisferio izquierdo padecen de una angustia mental profunda.

Los científicos han descubierto -resalta Mintzberg- que algunas tareas corrientes humanas activan un lado del cerebro dejando tranquilo otro concluyendo que: “Un individuo puede ser inteligente y torpe al mismo tiempo, sencillamente porque un lado de su cerebro está mas desarrollado que el otro”.

En su primer libro sobre la inteligencia emocional: “La Inteligencia Emocional. Por qué es más importante que el cociente intelectual” (1996), Goleman plantea lo siguiente:

“En un sentido muy real, tenemos dos mentes, una que piensa y otra que siente. Estas dos formas, fundamentalmente diferentes de conocimiento, interactúan para construir nuestra vida mental. Una, la mente racional, es la forma de comprensión de la que somos típicamente conscientes: más destacada en cuanto a la conciencia, reflexiva, capaz de analizar y meditar. Pero junto a este, existe otro sistema de conocimiento: impulsivo y poderoso, aunque a veces ilógico: la mente emocional”.

La dicotomía emocional/racional se aproxima a la distinción popular entre “corazón” y “cabeza”. Sentir que algo está bien “en el corazón de uno” es un tipo de convicción diferente- en cierta forma un tipo de certidumbre más profunda- que pensar lo mismo de la mente racional.

Según investigaciones resumidas por Goleman, el sentimiento es anterior al pensamiento, es decir, que la circulación de una señal llega más rápido a la parte del cerebro que genera una emoción que a la parte que razona el carácter de la señal recibida y cuál debe ser la respuesta correcta. Esto es lo que le concede el poder que tienen las emociones de alterar el pensamiento. Es por eso que, cuando nos sentimos emocionalmente alterados, decimos que no podemos “pensar correctamente”, la perturbación emocional nos genera carencias en las capacidades intelectuales.

Goleman y Segal coinciden en destacar que, a principios de los años noventa, Joseph LeDoux descubrió que, en realidad, los mensajes procedentes de nuestros sentidos -ojos, oídos, tacto- son registrados primero por la estructura cerebral mas comprometida con la memoria emocional -la amígdala cerebral- antes de pasar a la neocorteza cerebral, donde se producen los procesos de razonamiento.

Por estas razones, la “mente emocional” es mucho más rápida que la “mente racional” y se pone en acción sin detenerse ni un instante a pensar en lo que está haciendo. Esto es lo que nos permite reaccionar rápidamente ante un ruido u otra señal de peligro. Si esta información llegara antes a la parte que “razona”, nuestras reacciones no serían tan inmediatas y seríamos más vulnerables ante peligros inmediatos.

Esto, que constituye un poderoso mecanismo de protección para nuestra supervivencia, al mismo tiempo, nos hace más vulnerables en nuestras relaciones interpersonales. Una fuerte discusión con alguien muy cercano a nosotros puede conducirnos a una reacción de la cual tengamos que lamentarnos posteriormente, cuando hayamos podido razonar los acontecimientos y nuestras reacciones. Goleman inicia su libro con una expresión de Aristóteles muy sugestiva:

“Cualquiera puede ponerse furioso… eso es fácil. Pero, ponerse furioso con la persona correcta, en la intensidad correcta, en el momento correcto, por el motivo correcto, y de la forma correcta…Eso no es fácil”.

Por la velocidad con que llegan las sensaciones al cerebro, antes de llegar a ser razonadas, en ocasiones, la mente emocional prevalece. Cuanto más intenso es el sentimiento, más dominante se vuelve la mente emocional y más ineficaz la racional. En pocas palabras, las emociones descontroladas pueden “hacer estúpido al inteligente”, destaca Goleman.

Estas dos mentes operan en armonía entrelazando sus diferentes formas de conocimiento para guiarnos por el mundo. Según los especialistas, por lo general existe un equilibrio entre la mente racional y la mente emocional, en el que la emoción alimenta e informa las operaciones de la mente racional. La mente emocional le imprime energía a la racional y, esta última, ordena el comportamiento de las emociones. Sin embargo, ambas son facultades semi-independientes, cada una refleja una operación de un circuito distinto, pero interconectado, del cerebro.

Los sentimientos son esenciales para el pensamiento y el pensamiento lo es para el sentimiento. Pero, cuando aparecen las pasiones, la balanza se inclina, es la mente emocional la que domina y aplasta la mente racional.

Especialistas en creatividad también mencionan el papel de los “hemisferios cerebrales”. Majaro plantea que, en las dos últimas décadas, se ha descubierto que cada lado del cerebro efectúa diferentes procesos mentales: el lado izquierdo: la lógica, el razonamiento, el análisis, la linealidad; el lado derecho: la imaginación, ensoñaciones, emociones, reconocimiento de formas. Trabajos más recientes ratifican esto: “el hemisferio izquierdo tiene que ver con las funciones lógicas: escritura, razonamiento, ritmo y “orden”. El hemisferio derecho tiene relación con la intuición, las emociones, la imaginación, la creatividad, la música y el “caos”, cita Majaro.

Cociente de Inteligencia vs. Inteligencia Emocional.

Desde su utilización por primera vez, a inicios del siglo XX, con reclutas del ejército de EEUU, el llamado CI (Cociente de Inteligencia) ha sido de los instrumentos más difundidos en los procesos de reclutamiento y selección de personal, sobretodo para cargos directivos.

Investigaciones posteriores han evidenciado que este instrumento no es un predictor efectivo de comportamientos exitosos futuros. Muchas investigaciones revelan casos de personas con altos niveles de CI que, en sus trabajos, no logran ser exitosos.

Según Goleman, pese al énfasis que las escuelas y los exámenes de ingreso ponen en el CI, es asombroso el poco peso que esto tiene en el éxito laboral y en la vida. El cociente intelectual no es una medida infalible –destaca Goleman- porque es muy frecuente que las personas que poseen un alto cociente intelectual no desempeñen adecuadamente su trabajo, mientras otros, con un cociente intelectual moderado, o mas bajo, lo hacen considerablemente mejor.

De sus experiencias como profesor en programas de MBA (Master in Business Administration), Mintzberg plantea: “No conozco ninguna prueba que relacione una puntuación alta en el examen de aptitud (en el ingreso al MBA) con una buena práctica de la dirección”.

Un comentario personal. Los que hayan trabajado, durante años, como profesores universitarios con seguridad conocen numerosos casos de “estudiantes brillantes” que, en su vida laboral, no logran los éxitos que obtienen “estudiantes menos inteligentes”, pero que tienen otras aptitudes.

La investigación ha demostrado, plantea Goleman, que la correlación existente entre el CI y el nivel de eficacia que muestran las personas en el desempeño de su profesión no supera el 25%. Un análisis más detallado, revela que esa correlación no suele superar el 10% y a veces es inferior al 4%. Esto significa que el CI, por sí solo, deja sin explicación, en el mejor de los casos, un 75% del éxito laboral y, en el peor, el 96%; en otras palabras, no determina quién va a triunfar y quién fracasará.

Segal, en “Su inteligencia emocional. Aprenda a incrementarla y a usar” (1997) plantea que, siempre se puede aprender a ser consciente de los sentimientos propios, a aceptarlos y a utilizar la información que ofrecen para beneficiarnos nosotros mismos y los demás. El CI es algo muy diferente. Uno nace con, o sin, la capacidad de desarrollar habilidades matemáticas, lingüísticas o de otras clases mensurables. El ambiente en el que uno vive o el CE que tenga puede influir en lo cerca que se llegue al potencial intelectual de uno, pero ese potencial intelectual es fijo, está predeterminado, es un hecho. “Solo una cosa puede determinar cuánto CE se puede desarrollar en toda una vida: la motivación”, concluye esta reconocida especialista.

Ryback inicia su libro “E.Q. Trabaje con su inteligencia emocional” (1998) con un pensamiento de Bill Gates, un seguidor de talentos que siempre ha valorado altamente el CI de la gente que recluta. El creador de la Microsoft dice: “Ya no creo tanto como antes en que el CI lo pueda todo. Para tener éxito, también hay que saber tomar decisiones y pensar con mayor amplitud de miras” .

A las insuficiencias del CI se suma la consideración de las características del entorno en que las empresas y organizaciones desarrollan su actividad en el mundo contemporáneo, que se caracteriza por la velocidad de los cambios en las diferentes esferas: tecnológica, económica, social, medio ambiental, que demandan habilidades y comportamientos muy diferentes a los de épocas anteriores.

Según Goleman, investigaciones realizadas de forma independiente por decenas de expertos en cerca de quinientas empresas, agencias gubernamentales y organizaciones no lucrativas de todo el mundo, destacan que, los aspectos fundamentales que se identifican como factores de éxito fueron: la relación que mantenemos con nosotros mismos, el modo en que nos relacionamos con los demás, nuestra capacidad de liderazgo y la habilidad para trabajar en equipo.

Otro especialista, M. Kubr, de la OIT, informa que, en una investigación realizada a fines de los años 80 en un grupo de directivos de empresas de Suecia, Inglaterra y EEUU, se identificaron las siguientes aptitudes de dirigentes exitosos: comprensivo, reconoce rápidamente sus errores, controla sus emociones, respeta a los colegas, justo, firme, decidido, posee sentido del humor, preocupado, es objetivo, entre otras.

Para verificar sus conclusiones sobre las insuficiencias del CI, Goleman contrató diferentes investigaciones y consultó otras para identificar qué están buscando las empresas en la gente nueva que contrata. Concluyó que el nuevo entorno en el que se mueven las empresas, caracterizado por la inseguridad y la inestabilidad, demanda nuevas habilidades. Por esto, inicia su segundo libro con la siguiente reflexión “Las normas que gobiernan el mundo laboral están cambiando. En la actualidad no sólo se nos juzga por lo más o menos inteligente que podamos ser ni por nuestra formación y experiencia, sino también por el modo en que nos relacionamos con nosotros mismos y con los demás.” .

Más adelante destaca que, un grupo de investigaciones de diferentes escuelas de gestión empresarial, el gobierno federal y el mundo de la industria ha revelado “…la existencia de carencias muy lamentables en el modo que las empresas forman a la gente en habilidades que van desde la escucha y el liderazgo hasta la formación de un equipo y el modo de abordar un cambio…” .

Entre las habilidades que, según investigaciones y encuestas, son más demandadas para trabajar en las nuevas condiciones se señalan: saber escuchar y comunicarse oralmente, adaptabilidad y respuestas creativas ante obstáculos y reveses, dominio personal, confianza en uno mismo, motivación para trabajar en pos de un objetivo, deseo de desarrollar la carrera y enorgullecerse de lo alcanzado, efectividad grupal e interpersonal, espíritu de colaboración y de equipo, habilidad para negociar desacuerdos. Dos características de estas aptitudes son: una, no dependen del CI; dos, pueden aprenderse y desarrollarse.

El proceso de creatividad. Pensamiento Vertical vs. Pensamiento Lateral.

Edward De Bono, uno de los especialitas más reconocido y prolífico en temas de creatividad, creador de diferentes técnicas para desarrollarla en individuos, grupos y organizaciones, aunque no menciona explícitamente el tema de los dos hemisferios cerebrales, presenta un sistema conceptual y herramientas muy coincidentes con ese enfoque.

La base de sus propuestas es lo que denomina “Pensamiento Lateral”. Para este especialista, toda la educación que hemos recibido siempre ha estado orientada al desarrollo de nuestras capacidades de análisis, que estimulan la lógica, el pensamiento secuencial, lo que denomina el “Pensamiento Vertical”, que resulta muy útil para conducirnos en la vida, nos proporciona la posibilidad de identificar causas, efectos y consecuencias. Pero, nos limita en la producción de nuevas ideas, en el desarrollo de la creatividad, que sólo es posible cuando se produce una ruptura con el “pensamiento racional”, al que nos conduce el proceso en el que nos han formado.

De Bono inicia uno de sus primeros libros destacando que “La necesidad del pensamiento lateral deriva directamente de las características del funcionamiento de la mente”. Su planteamiento central identifica el “pensamiento lateral” como un modo de usar la mente, como un hábito y una actitud mentales, para cuya aplicación pueden utilizarse técnicas específicas, como las existentes para el pensamiento lógico.

Como se dijo anteriormente, De Bono no hace referencia, explícitamente, a los dos hemisferios cerebrales. No obstante, si se compara lo que plantea sobre las diferencias entre el “pensamiento vertical” y el“pensamiento lateral” con las diferencias que plantean otros especialistas entre el funcionamiento del“hemisferio izquierdo” y el “hemisferio derecho” del cerebro virtualmente no existen diferencias.

Por ejemplo, tomando algunas de las diferencias que plantea De Bono, se tiene lo siguiente:

| Pensamiento Vertical |

Pensamiento Lateral |

| Se basa en la secuencia de ideas |

Puede efectuar saltos |

| Es selectivo |

Es creativo |

| Cada paso es el “correcto”, el adecuado |

No es preciso que lo sea |

| Es analítico |

Es provocador |

| Se excluye lo que no parece relacionado con el tema |

Se explora incluso lo que parece completamente ajeno al tema |

| Se mueve, sólo si hay una dirección |

Se mueve para crear una dirección |

Una selección de lo que plantean otros especialistas sobre las diferencias entre las funciones del hemisferio izquierdo y el derecho del cerebro ofrece lo siguiente:

| Hemisferio Izquierdo |

Hemisferio Derecho |

| Secuencial, por pasos |

No secuencial, a saltos |

| Razonamiento |

Imaginación |

| Pensador |

Sensitivo |

| Verifica ideas |

Genera ideas |

| Consciente |

Inconsciente |

| Sucesivo |

Simultáneo |

En el enfoque de De Bono, parecería que resulta más comprensible la posibilidad de aprender y desarrollar habilidades del “pensamiento lateral” para generar creatividad, mientras que en el enfoque de los hemisferios cerebrales la creatividad estaría determinada, en cierta forma, por condiciones naturales, por ejemplo, un mayor predominio del hemisferio derecho del cerebro sobre el izquierdo. Por tanto, sería más difícil desarrollar estas habilidades.

Esta conclusión sería errónea. Majaro, al igual que Mintzberg, hace referencia a las investigaciones de Roger W. Sperry y su equipo del Instituto Tecnológico de California, mencionadas anteriormente, cuyos resultados pueden resumirse en lo siguiente:

- El cerebro es capaz de tareas infinitamente más complejas de las que se pensaba. Uno puede desarrollar las zonas mentales que se consideran débiles. Es simplista aceptar que, el papel del artista, músico o soñador (funciones del “cerebro derecho”), o bien de matemáticos, analistas, o programadores (funciones del “cerebro izquierdo”) son solamente el resultado de sus cualidades naturales que son irrepetibles para otros. (Einstein tocaba violín y pintaba con cierta destreza).

- Cuando las personas desarrollan las funciones más débiles de sus procesos mentales, no sólo no perjudican las zonas supuestamente fuertes sino que vigorizan todas las áreas de desempeño mental. Un programador de ordenadores que procure mejorar su sensibilidad artística y cromática no será menos competente como programador. Si la teoría es atinada desarrollará una mente más plena, concluye.

Majaro ratifica esto cuando plantea “…Aunque convengo en que muchas personas son más creativos que otras, también creo que muchas se han entrenado para responder a los estímulos externos para comportarse de modo creativo..”.

La conclusión principal que se puede extraer de todo esto es que, tanto las habilidades del pensamiento lateral, como las funciones del hemisferio derecho, -que es el mas vinculado con este tipo de pensamiento- pueden desarrollarse, si las personas reciben el conocimiento y entrenamiento adecuados, al igual que se plantea con el desarrollo de la inteligencia emocional, como señalan los especialistas que han tratado con mas profundidad este tema.

El análisis y la intuición en la toma de decisiones.

En una investigación de sesenta empresarios exitosos, que cita Goleman, sólo uno admitió actuar ateniéndose a los métodos clásicos de toma de decisiones y, aún así, añadió que, para tomar la decisión final, recurría a la intuición. El resto del grupo utilizaba sus sentimientos para confirmar (o refutar) el análisis racional, o bien dejaba que sus emociones les guiaran desde el comienzo y después buscaban datos y razones que les permitiesen sostener su presentimiento. En opinión de uno de ellos “el primer paso siempre es muy consciente, deliberado y muy analítico…pero, al mismo tiempo, no debemos desdeñar el aspecto emocional, porque ambos son igualmente necesarios”.

El carácter racional, o emocional, de la intuición y, en general, de las decisiones en los procesos de dirección, ha sido un tema polémico entre especialistas del “management”, desde mucho antes de la irrupción de la teoría de la inteligencia emocional. A mediados de los años setenta, Mintzberg sostuvo una intensa polémica con Herbert Simon, Premio Nobel de Economía en 1978, por sus trabajos sobre la teoría de la organización. Simon consideraba que la intuición, la creatividad y otros factores, eran formas de organización del conocimiento, para su rápida identificación, y no una interpretación que posibilitaba diseños creativos, como las consideraba Mintzberg.

La polémica que sostuvieron ambos se inició, precisamente, alrededor del papel de los dos hemisferios cerebrales en los procesos decisorios en las organizaciones. En carta de marzo de 1976, Mintzberg le dice a Simon:

“Hasta el momento, todo mi trabajo ha avanzado sobre la suposición de que tenemos que especificar, tan exactamente como sea posible- “programar” si usted lo prefiere- los procesos decisorios de una organización. Sigo trabajando en esta dirección… pero algo que he leído recientemente sobre los dos hemisferios del cerebro (especialmente el libro de Robert Ornstein “La Psicología de la conciencia”) ha trastocado esta suposición. Quizás los procesos que llamamos intuitivos sean esencialmente diferentes de los que podemos especificar, o programar…”.

Simon le respondió:

“.. no examino las evidencias que haya sobre el hemisferio izquierdo, pero sí examino la resolución mal estructurada de problemas. Creo que la distinción entre el hemisferio derecho y el izquierdo es importante pero no: a) que Ornstein la haya descrito correctamente o; b) que tenga nada que ver con la distinción entre planificación y dirección, o consciente-inconsciente. Con lo que sí creo que tiene que ver es con el papel del reconocimiento perceptivo en la resolución de problemas… Si usted quiere sustituir “hemisferio derecho”, por reconocimiento de patrones visuales, tendrá una aproximación a lo que yo creo que se trata… me inclino a ir con cautela en las explicaciones sobre la intuición basadas en la división cerebro izquierdo-derecho…”

En resumen, para Simon, la intuición era parte del proceso analítico del pensamiento; para Mintzberg, un proceso diferente, en el que funcionan otras aptitudes. Simon consideraba que, las explicaciones sobre la intuición, basadas en la división del cerebro izquierdo-derecho: “No se trata más que de la última de una larga serie de modas- no el fenómeno, sino una explicación concreta, romántica del mismo”. Mintzberg refutó la visión de Simon sobre la intuición en la dirección acudiendo a los trabajos de Roger Perry, “quien también ganó un Premio Nóbel, en este caso en fisiología por sus investigaciones sobre el cerebro dividido”, resaltó el profesor canadiense quien finalmente concluyó lo siguiente:

“Aunque sigo no estando de acuerdo con los puntos de vista de Simon sobre la intuición, estoy completamente de acuerdo con su conclusión final de que la eficacia de la dirección depende, en última instancia, del acoplamiento de los procesos analíticos y los intuitivos”.

Para Mintzberg, el análisis y la intuición difieren, no sólo en cómo funcionan sino también en sus respectivos puntos fuertes y débiles. Para esto, los compara en cinco dimensiones: costo, error, facilidad, complejidad y creatividad. Un resumen de sus comentarios:

- Costo: El análisis es más costoso, hacen falta datos y tiempo para analizarlos. La intuición “está justo allí con una respuesta”.

- Error: A simple vista, el análisis parece ser más sistemático, “fundamentado”, mientras que la intuición parece algo fortuito. No obstante, muchas investigaciones demuestran que “análisis correctos” han conducido a malos resultados. La intuición, aunque usualmente no es exacta, generalmente se aproxima bastante, en cierto tipo de asuntos. Así como las organizaciones tienen que corroborar las especulaciones de la intuición con el análisis sistemático, también tienen que confrontar los resultados del análisis formal, con el sentido común intuitivo. “Cuando se necesita precisión, se tiene que confiar en el análisis, pero cuando no, a veces es más fácil, incluso más seguro, confiar en la intuición”, plantea.

- Facilidad. Mientras que la intuición puede estar sometida a los sesgos de la emoción y la experiencia, el análisis resulta ser a veces terriblemente pesado en tareas que son sencillas para la intuición.

- Complejidad. Mintzberg acude a un trabajo de Jay Forrester sobre el comportamiento contra-intuitivo en sistemas sociales que plantea “las intervenciones intuitivas en sistemas sociales complejos a menudo han agravado el problema, porque nuestros cerebros no pueden abarcar bucles de retroalimentación complejos sin la ayuda de modelos formales”. Mintzberg plantea que, no obstante, la comprensión de sistemas sociales no puede excluir el uso de datos “blandos” inaccesibles a los ordenadores (antes había analizado las implicaciones de omitir los “datos blandos” en decisiones como la guerra en Viet Nam en la que “se aplicaron por Mc Namara y otros, las técnicas modernas a decisiones no programadas y el resultado fue una guerra mal concebida e inmoral”).

- Creatividad. Las técnicas analíticas -incluida la planificación- han tenido tendencia a producir adaptaciones incrementalistas, más que avances innovadores. El análisis tiende a imponer una estructura, una “lógica”, que facilita las decisiones. Pero, tiende a producir “más de lo mismo”. Muchos problemas requieren romper la lógica de los procesos que los generaron. Ahí la intuición y la creatividad tienen que venir en ayuda del análisis.

Un comentario. Einstein dijo “No se pueden resolver los problemas con la misma forma de pensamiento que los generaron”.

Otros autores coinciden con esto. Cooper y Sawaf, en: “Inteligencia Emocional aplicada al liderazgo y a las organizaciones” (1998) informan que: “En un estudio reciente, 82 de los 93 ganadores del Premio Nóbel, en 16 años, convinieron en que la intuición desempeña un papel importante en los descubrimientos creativos y científicos”. También informan que, ejecutivos de empresas muy exitosas, les plantearon que, en sus empresas, “prevalece la convicción de que la intuición es más importante para los directivos que el análisis riguroso”. Einstein expresó: “La imaginación es más importante que el conocimiento, porque la primera es infinita, mientras que el conocimiento siempre será limitado”.

Dirección vs. liderazgo.

En trabajos anteriores hemos comentado las diferencias entre dirección y liderazgo. Un repaso de lo que plantea Bennis sobre esto.

| El directivo |

El líder |

| Administra |

Innova |

| Mantiene |

Desarrolla |

| Acepta la realidad |

La investiga |

| Se focaliza en sistemas y estructuras |

Se centra en las personas |

| Depende del control |

Inspira confianza |

| Pregunta ¿Cómo? y ¿Cuándo? |

Pregunta ¿Qué? ¿Por qué? |

Hace correctamente las cosas

(se centra en la eficiencia) |

Hace las cosas correctas

(se centra en la eficacia) |

Kotter nos aclara un poco más esto cuando presenta un comentario donde opera con ambos conceptos:

“Cada vez puede resultar más útil pensar que quienes ocupan cargos directivos son personas que crean agendas con planes (la parte de gestión) y visiones (la parte de liderazgo); personas que establecen, a través de una jerarquía bien organizada, redes susceptibles de aplicación práctica (parte de gestión) y conjuntos de relaciones alineadas (liderazgo); y personas que ejecutan tanto a través de controles (gestión) como de inspiración (liderazgo)”.

Kotter resume esto planteando que “los ejecutivos que no lideran están prácticamente programados, solamente formulan planes o presupuestos, no visiones ni estrategias para hacerla realidad”.

Desde su primera formulación por Henry Fayol, en todos los textos de administración se plantea que las funciones de dirección son: planificación, organización, mando, y control. Sabemos también que la función de “mando”, es el “soft” de la dirección, se concreta en los procesos de relaciones interpersonales (comunicación, manejo de conflictos, grupos y equipos, motivación y liderazgo). Las restantes son el “hard”, requieren sistemas, procesos, y técnicas, son secuenciales. Por tanto, las aptitudes que demandan se identifican más con la “especialización” del hemisferio izquierdo.

Aunque el liderazgo se incluye en la función de “mando”, cuando se analiza este tema en el plano que lo hacen Bennis, Kotter, Mintzberg, Drucker y otros especialistas y lo comparan con la “dirección”, adquiere un significado distinto. Demanda aptitudes de otro tipo, que se identifican más con las funciones del hemisferio derecho.

Mintzberg utiliza otros términos, llama “planificación” al trabajo de la “dirección formal”, es decir, las relacionadas con las tres funciones del “hard”, y denomina “dirección informal” a las relacionadas con el liderazgo. En este sentido, debemos entender su planteamiento de que “debe haber una diferencia fundamental entre la planificación formal y la dirección informal, una diferencia semejante a la que hay entre los dos hemisferios del cerebro humano”. Aclara que, cuando habla de “dirección informal” se refiere al trabajo de los directivos de los niveles superiores que, por la naturaleza de su trabajo, se mueven más con las aptitudes identificadas en el hemisferio derecho. En su trabajo “Formación de Directivos, no de MBAs”, se lamenta de que “la educación en las escuelas empresariales se ha consagrado prácticamente a la adoración del hemisferio izquierdo del cerebro”.

En cualquier enfoque debe tenerse en cuenta lo que plantea Kotter, cuando expresa “no se trata de que lo que se denomina liderazgo sea bueno y lo que llamamos gestión (dirección, administración) sea malo. Simplemente son cosas distintas que sirven para cosas diferentes. Pero, ambas son necesarias”.

Otros temas.

En el análisis del papel de los hemisferios cerebrales en el trabajo gerencial podrían incluirse otros temas como, por ejemplo: el manejo de la estabilidad y el cambio, el cambio de paradigma de la eficiencia a la eficacia, estrategia y estructura, para mencionar algunos procesos gerenciales que demandan aptitudes diferentes. Pero, de una forma u otra, sus bases pueden encontrarse en los temas que se han comentado anteriormente, que son los que los especialistas han analizado de forma más exhaustiva.

Conclusiones.

- Desde hace algunos años, especialistas del “management” se han interesado por conocer el papel que pueden jugar los dos hemisferios cerebrales en diferentes procesos gerenciales.

- Entre los trabajos que han tomado como referencia están las investigaciones de Roger Sperry, Premio Nobel de Fisiología de 1981, sobre el “cerebro dividido”, complementándolo con trabajos posteriores de otros especialistas, facilitados por modernas tecnologías para la observación de imágenes cerebrales. También acuden a trabajos de psicólogos que se han ocupado de este tema.

- Según investigaciones de las neurociencias y de la psicología, citadas por especialistas del “management”, los dos hemisferios cerebrales tienen determinada “especialización” en sus funciones:

- el hemisferio izquierdo, en los procesos lógicos, secuenciales, procesa la información de manera ordenada;

- el hemisferio derecho, parece más especializado en las imágenes, relaciones entre los datos, sentimientos, emociones, creatividad, intuición.

- Las esferas del trabajo gerencial en las que los especialistas del “management” han identificado con mayor evidencia estas diferentes funciones son:

- cociente de inteligencia vs. inteligencia emocional;

- el proceso de creatividad; pensamiento “vertical” vs. “pensamiento “lateral”;

- el análisis y la intuición y;

- dirección y liderazgo.

- Hay coincidencia entre los especialistas en que, en el trabajo gerencial, para ser efectivo, renovador, exitoso y sostenible en el tiempo, hacen falta aptitudes características de ambos hemisferios cerebrales.

- También hay coincidencia en que es difícil encontrar, en un directivo, ambos tipos de aptitudes.

- Consecuente con lo anterior, un directivo, para ser exitoso, debe ser capaz de reconocer cuáles son sus fortalezas y debilidades, y buscarse colaboradores que complementen sus aptitudes más débiles. Además, reconocer los aportes de cada cual, para estimular esos comportamientos y resultados.

| Este artículo es Copyright de su autor(a). El autor(a) es responsable por el contenido y las opiniones expresadas, así como de la legitimidad de su autoría.

El contenido puede ser incluido en publicaciones o webs con fines informativos y educativos (pero no comerciales), si se respetan las siguientes condiciones:

1) se publique tal como está, sin alteraciones

2) se haga referencia al autor (Alexis Codina)

3) se haga referencia a la fuente (degerencia.com)

4) se provea un enlace al artículo original (http://www.degerencia.com/articulo/los_hemisferios_cerebrales_en_el_trabajo_gerencial)

5) se provea un enlace a los datos del autor (http://www.degerencia.com/acodina) |

Publicado en De Gerencia. Post original aquí.

Del mismo autor en este blog:

Introducción a la Inteligencia Emocional para el trabajo directivo

¿Por qué fracasan los esfuerzos de cambio?. Estrategias para enfrentarlos.

Seguir leyendo:

12 cambios en el cerebro conectado

Para ser líder debes saber como tu cerebro te engaña

Neuromanagement. La exploración del cerebro y el nuevo pensamiento estratégico

Si te ha interesado este post, no olvides dejarnos tus comentarios. También apreciamos que los compartas con tus amigos y contactos en las redes sociales. Muchas gracias.

Me gusta:

Me gusta Cargando...

Share

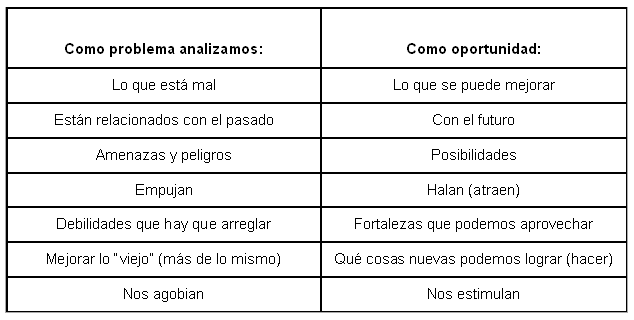

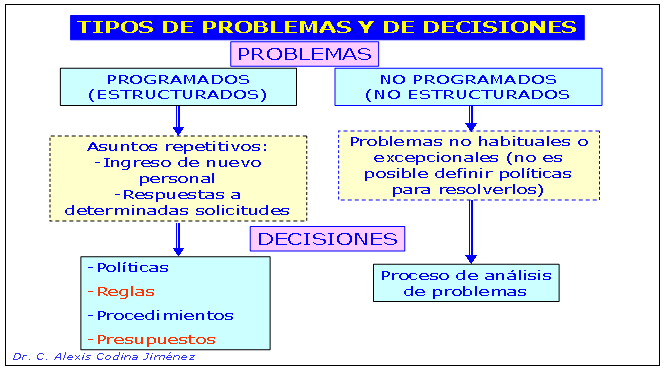

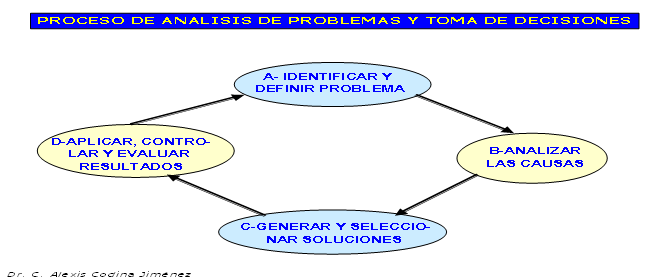

Una de las tantas exigencias que impone el rol de empresario es la de tomar decisiones de manera constante, pero habitualmente son muy pocos los que se detienen a considerar el proceso secuencial y sistemático que esto impone a fin de conseguir realmente efectividad a través de la decisión tomada.

Una de las tantas exigencias que impone el rol de empresario es la de tomar decisiones de manera constante, pero habitualmente son muy pocos los que se detienen a considerar el proceso secuencial y sistemático que esto impone a fin de conseguir realmente efectividad a través de la decisión tomada.

“Planificación en el lado izquierdo, dirección en el derecho” – Henry Mintzberg.

“Planificación en el lado izquierdo, dirección en el derecho” – Henry Mintzberg.

Si algo caracteriza el trabajo de dirección es la toma de decisiones, es el acto que inicia los procesos de trabajo en las organizaciones. Esto es lo que explica que, en los textos de Administración, el tratamiento de este tema se presente desde los primeros momentos, generalmente como parte de la función de Planeación.

Si algo caracteriza el trabajo de dirección es la toma de decisiones, es el acto que inicia los procesos de trabajo en las organizaciones. Esto es lo que explica que, en los textos de Administración, el tratamiento de este tema se presente desde los primeros momentos, generalmente como parte de la función de Planeación.

Por Alexis Codina

Por Alexis Codina ¿Se trata de un artículo del diario The Economist explicando el mal diseño de incentivos de la gerencia de la banca de inversión y que nos ha llevado a esta crisis? ¿Se trata de una reforma del sistema de retribución de directivos enfocada en el beneficio inmediato que hace que algunos de ellos quieran jugar en el casino y ganar sólo a corto plazo, en vez de pensar en la sostenibilidad de su empresa y en el largo plazo?

¿Se trata de un artículo del diario The Economist explicando el mal diseño de incentivos de la gerencia de la banca de inversión y que nos ha llevado a esta crisis? ¿Se trata de una reforma del sistema de retribución de directivos enfocada en el beneficio inmediato que hace que algunos de ellos quieran jugar en el casino y ganar sólo a corto plazo, en vez de pensar en la sostenibilidad de su empresa y en el largo plazo?

Por Peter Drucker

Por Peter Drucker