por Daniel Giladi

Al considerar cualquier problema complejo, desde relaciones entre grupos étnicos en conflicto, procesos corporativos que involucran toma de decisiones, relaciones entre sindicato y empresa, etc., encontraremos en sus raíces fracasos recurrentes en los procesos de comunicación que obstaculizan la definición común del problema y genera dificultades en manejarlo constructivamente. Claramente, necesitamos vías que mejoren nuestro proceso de pensar, especialmente en situaciones donde la solución depende de que los individuos o grupos lleguen, por lo menos a una formulación común del problema. Es por esto que organizaciones, gobiernos y comunidades están aumentando su interés en la teoría y práctica de diálogo. Diálogo servirá de ayuda a grupos para llegar a altos niveles de consciencia y, por lo tanto, a incrementar la creatividad y efectividad en el manejo de conflicto y resolución de problemas. Diálogo se podría definir inicialmente como un inquirir, sostenido y consistente de los procesos, suposiciones y certidumbres que componen las experiencias cotidianas.

Al considerar cualquier problema complejo, desde relaciones entre grupos étnicos en conflicto, procesos corporativos que involucran toma de decisiones, relaciones entre sindicato y empresa, etc., encontraremos en sus raíces fracasos recurrentes en los procesos de comunicación que obstaculizan la definición común del problema y genera dificultades en manejarlo constructivamente. Claramente, necesitamos vías que mejoren nuestro proceso de pensar, especialmente en situaciones donde la solución depende de que los individuos o grupos lleguen, por lo menos a una formulación común del problema. Es por esto que organizaciones, gobiernos y comunidades están aumentando su interés en la teoría y práctica de diálogo. Diálogo servirá de ayuda a grupos para llegar a altos niveles de consciencia y, por lo tanto, a incrementar la creatividad y efectividad en el manejo de conflicto y resolución de problemas. Diálogo se podría definir inicialmente como un inquirir, sostenido y consistente de los procesos, suposiciones y certidumbres que componen las experiencias cotidianas.

Mi meta en este artículo es proveer una perspectiva sobre diálogo, basada en mi propia experiencia con ello. Espero mostrar que diálogo no sólo es diferente que cualquier otra técnica de comunicación, sino que es una filosofía para la formulación de problemas. También presentaré la idea que diálogo es necesario como vehículo para el entendimiento de culturas y subculturas, y que aprendizaje organizacional dependerá de ello. Por lo tanto, diálogo será un elemento central para cualquier modelo de transformación organizacional.

¿Por que es esencial EL dialogo?

Para contestar esa pregunta, tendríamos que poner diálogo y aprendizaje organizacional en el contexto de los cambios que estan ocurriendo en el mundo de las organizaciones. Esos cambios pueden ser presentados en las siguientes proposiciones:

- Debido al acelerado cambio en el medio, las organizaciones se enfrentan a una necesidad imperiosa de aprender rápidamente.

- Debido al crecimiento en la complejidad tecnológica, las estructuras organizacionales se están moviendo hacia formas de bases de conocimiento.

- Como consecuencia, organizaciones de todos los tamaños muestran una tendencia a fragmentarse en unidades, basadas en tecnología, productos, mercados, geografía, y otros factores.

- Estas unidades estarán tentadas a desarrollar su propia sub-cultura, basada en su tecnología compartida y sus diferentes experiencias de aprendizaje, implicando lenguajes diferentes, y suposiciones diferentes sobre la realidad, como por ejemplo diferentes modelos mentales.

- La efectividad organizacional depende entonces de la comunicación entre y a través de las fronteras culturales. En ausencia de esa comunicación, la integración entre las sub-culturas – el problema esencial de coordinación – disminuirá y será un obstáculo en la habilidad de desarrollar modelos mentales y un lenguaje común.

- Cualquier forma de aprendizaje organizacional requerirá, por lo tanto, la evolución de modelos mentales compartidos que podrán ser trasmitidos a través de las subculturas de la organización.

- La evolución de modelos mentales compartidos es inhibida por las actuales reglas culturales sobre comunicación e integración, haciendo de diálogo un primer paso necesario para el aprendizaje.

La razón principal de aprender sobre la teoría y la práctica de diálogo es que facilita y crea nuevas posibilidades de comunicación. Si no necesitáremos comunicarnos en grupos, entonces no necesitaríamos aprender sobre diálogo. Tomando en cuenta que resolución de problemas y conflictos es necesaria en nuestro complejo mundo, entonces las habilidades de diálogo son unas de las habilidades esenciales que tenemos que aprender.

¿Por qué tenemos tantos problemas entendiéndonos? La respuesta, básicamente, está en que no sólo estamos culturalmente sobreentrenados a pensar en categorías validadas consensualmente , sino también en no compartir información que pueda de alguna manera amenazar el ”orden social” actual. Desde muy temprano en nuestro desarrollo se nos enseña que las relaciones sociales dependen de mantener las apariencias. De la misma manera, hacemos esfuerzos para no decir cosas que puedan abochornar a otros. Ese procedimiento de mutuo encubrimiento hace posible y ”normales” las relaciones sociales. A través de ese proceso operamos con las reglas culturales que minimizan la comunicación y crean lo que Argyris llama ”rutinas defensivas”. Al querer ser ”políticos”, proteger al otro y a nosotros mismos, tenemos la tendencia de decir lo que es más apropiado y lo que percibimos como menos hiriente.

Se convierte en una regla si ya se dice algo, decir algo simpático. Un comentario confrontativo puede ser visto como agresivo y ofensivo llevando a una posible ruptura de la relación.

La presión de tiempo crea un dilema a los grupos enfocados en que su tarea es la resolución de problemas, aunque decir la verdad, asertivamente, puede ayudar a llegar a soluciones mas rápidamente, pero también pone en peligro el proceso de creación y desarrollo de relaciones interpersonales. En una discusión o debate, los involucrados pueden ver desacuerdo como un ataque personal. Esto genera una respuesta defensiva que interfiere más aún con la comunicación y el cumplimiento de la tarea. Para evitar esas posibilidades, formalizamos el debate y la discusión alrededor de reglas comunes, a veces sacrificando comunicación y entendimiento, a veces inconscientemente, manteniendo las apariencias. Ese escenario es tan común en grupos que se podría decir que diálogo debería ser un primer paso para facilitar el desarrollo de confianza y generar la posibilidad de compartir el diálogo interno tan censurado por nosotros. Visto desde ese punto de vista, diálogo es una condición necesaria para generar acción efectiva en grupos. Solamente a través de un período de diálogo es posible determinar si la comunicación que se está llevando a cabo es válida.

Si no lo es, en el sentido que los miembros usan palabras con significado diferente o tienen modelos mentales desiguales sin darse cuenta de ello, la posibilidad de resolver problemas o tomar decisiones efectivas se agudiza en su dificultad. Diálogo, por lo tanto es la raíz de todo grupo que busca ser efectivo.

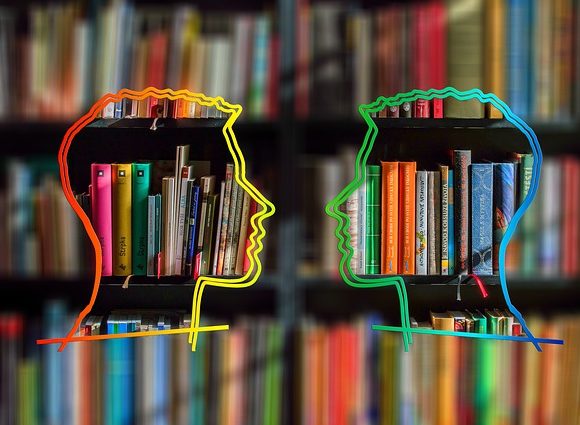

Así como las organizaciones se diferencian en términos de productos, programas, unidades geográficas, llamadas ”comunidades de práctica”, encontramos que cada una de esas unidades crea un lenguaje particular, y suposiciones idiosincráticas, generando sub-culturas que tienen que ser integradas si se quiere que la organización trabaje eficientemente. Una vez que reconocemos que el problema de coordinación e integración en una organización es finalmente un problema de aglutinar sub-culturas, entonces podemos darnos cuenta que nuestros procedimientos rutinarios y conocidos hasta hoy, no son apropiados para la tarea de integración.

Necesitamos mecanismos que hagan posible que la gente descubra que utilizan de manera diferente el lenguaje, que operan con modelos mentales diferentes, que perciben desigualmente las mismas ”realidades” y que las categorías que utilizan son aprendidas a través del proceso de socialización, que son modelos sociales aprendidos y por lo tanto arbitrarios. Diálogo es una de esas técnicas.

Diálogo es una técnica que enfatiza el conocimiento de las suposiciones no explícitas (especialmente las propias) que automáticamente, reflexivamente determinan cuando escogemos hablar y qué decir en una discusión. Diálogo resalta nuestros procesos cognitivos y percepciones, coloreadas por nuestras experiencias pasadas. La suposición es que si podemos conscientizar nuestro proceso cognitivo, cómo funciona, podremos entonces pensar colectivamente mejor y comunicarnos más eficientemente. ”Escuchar activamente” juega un rol en el proceso, sin embargo no es un propósito central. En mi propio proceso, me dí cuenta que estuve más tiempo ocupado con entender y analizar cuáles eran mis suposiciones, que juzgando las de los otros.

En diálogo se explora las complejidades del pensar en sí y del lenguaje. Se descubre lo arbitrario de nuestras categorías de percepción y pensamiento más básicas, y por lo tanto nos damos cuenta de los prejuicios e imperfecciones de nuestro proceso cognitivo básico.

Nos damos cuenta que cuando forzamos algo dentro de una categoría, reducimos las oportunidades de aprender sobre la ”realidad” que esta allí afuera.

Diálogo está dirigido hacia la creación de un grupo que puede pensar generativamente, y lo más importante, juntos. Cuando diálogo es eficiente, el grupo puede claramente ver, percibir, sentir la suma de las habilidades creativas individuales de sus participantes llegar a niveles que ninguno pudo haber pensado se podía llegar.

El modelo (figura 1) señala el trasfondo esencial sobre diálogo: descubrir el proceso de escogencia interno, cuando hablar y qué decir.

SUSPENSION:

En una conversación, inevitablemente llega un momento cuando sentimos negación de parte de nuestro interlocutor. Percibimos que nuestro punto no fue entendido, o generamos desacuerdo, reto o ataque. En ese momento, usualmente respondemos con ansiedad o rabia, a veces sin estar conscientes de ello. El primer hito de escogencia es, entonces, si expresar las emociones o si confiar en ellas. Típicamente no percibimos ese proceso como escogencias hasta que podemos conscientizar nuestras emociones y así reflexionar sobre ellas. Pero claramente tenemos la escogencia de expresarlas de una manera u otra. Mientras más nos damos cuenta de las posibilidad que las emociones fueron estimuladas por percepciones de lo que otros en el grupo hicieron o dijeron, y que esas percepciones en sí mismas son sólo interpretaciones, supuestos, prejuicios que pueden bloquear la relación, especialmente cuando nos basamos en ellas para definir nuestra posición. Maturana, el fílosofo chileno nos recuerda elocuentemente que ”Todo lo dicho, está dicho por alguien y ese alguien tiene una historia”. Antes de dejarnos llevar por ansiedad y/o rabia, tenemos que determinar si nuestra información está ”correctamente” interpretada. Reflexionar sobre si fuimos o nos sentimos retados, atacados u otra cosa. Este momento es crucial. Mientras más reflexivos, mas podemos darnos cuenta que nuestras percepciones iniciales están coloreadas por nuestro aprendizaje cultural y nuestra experiencia pasada. No siempre percibimos lo que ”correctamente” esta allí afuera. Lo que percibimos está basado en nuestras necesidades, expectativas, proyecciones y principalmente, nuestras suposiciones y categorías de pensamiento culturalmente aprendidas.

Es el proceso de volverse reflexivo el que nos hace dar cuenta que el primer problema en escuchar a otros es identificar las distorsiones y sesgos que filtran nuestro proceso cognitivo. Tenemos que aprender a escucharnos a nosotros mismos antes de que podamos realmente entender a otros. Este tipo de escuchar es especialmente difícil si uno está en el medio de una discusión o tratando de completar una tarea. Sin embargo, ”con la experiencia viene el conocimiento, pero solo con la reflexión se obtiene el entendimiento”.

Una vez que hemos identificado que nuestra percepción no es necesariamente compartida por otros interlocutores, nos encontramos entonces frente a una segunda y fundamental escogencia, y dentro de ésta dos caminos: el primero, chequear la percepción, preguntar qué quiere decir la otra persona, explicarnos aún más, o enfocarnos en alguna otra manera en la persona que produjo el comentario. Sin embargo, all observar grupos en acción, nos damos cuenta que esta escogencia detallada anteriormente puede rápidamente polarizar la conversación. El segundo camino posible es de ”suspender”, dejar descansar, de un lado por un momento en un estado de suspensión el tópico, nuestras percepciones, emociones, nuestros juicios y nuestros impulsos y ver qué más puede venir de nosotros u otros.

Lo que esto quiere decir operacionalmente es que cuando me siento molesto por lo que dijo alguien, tengo la genuina escogencia entre (1) expresar mi reacción y (2) posponer mi reacción. Suspender la reacción es difícil, especialmente si percibo que mi punto fue mal interpretado o no entendido. Pero podemos darnos cuenta que si podemos suspender, finalmente la conversación el tópico se clarificara y que mi propia interpretación fue validad o cambiada sin tener que intervenir como he estado acostumbrado ha hacerlo.

En contraste, cuando un número de participantes en el proceso de diálogo escoge reaccionar inmediatamente en desacuerdo, cuestionando o de otras maneras, enfatizando algún disparador que los hizo reaccionar, entonces el grupo se irá por el camino de la discusión (ver figura 1) y finalmente terminará en un debate no productivo. Suspensión permite reflexión.

A través de diálogo, se puede alcanzar un estado de conocer los pensamientos al mismo momento que se están produciendo y darnos cuenta de que nuestros pensamientos son una función de nuestro aprendizaje pasado y los eventos presentes que lo estimulan.

Diálogo vs. Discusión

¿Cómo sabemos si discusión o debate es más deseado que diálogo? ¿Tenemos siempre que ir en dirección del camino de diálogo? Se puede sugerir que discusión/debate es válido como proceso de toma de decisiones y resolución de problemas siempre y cuando los miembros del grupo se entiendan suficientemente como para estar hablando el mismo lenguaje. Paradójicamente, ese estado de modelos mentales compartidos sólo se puede alcanzar si los miembros del grupo han estado involucrados en el proceso de diálogo. El peligro de la discusión prematura es que el grupo puede llegar a un consenso falso, donde los participantes creen que le han dado el mismo significado a las cosas que han estado dicutiendo. Sólo se dan cuenta mas tarde, cuando emergen diferencias sutiles en significado, que tienen consecuencias importantes en la acción e implementación futura de lo decidido. Diálogo es un proceso de construir y desarrollar entendimiento común. El grupo gradualmente construye un significado compartido que requiere más altos niveles de entendimiento y pensamiento creativo.

En este proceso no se trata de convencer al otro. En vez, se construye una experiencia común que permite el aprendizaje colectivo. Mientras más el grupo haya alcanzado ese entendimiento colectivo, más fácil será tomar decisiones, y su implementación será llevada a cabo de acuerdo a lo que el grupo deseó.

CONCLUSIONES

La experiencia con la disciplina de diálogo sugiere que hay un nuevo horizonte que se esta visualizando en el campo gerencial y de aprendizaje organizacional. Diálogo es un campo que involucra el aprendizaje sobre el contexto y la naturaleza de los procesos a través de los cuales los individuos y grupos forman nuevos modelos mentales y así tomar acción. También, diálogo sugiere nuevas habilidades a través de las cuales los gerentes pueden generar espacios donde aprendizaje ocurra. Esos espacios podrán ser ”riesgosamente seguros”, que permitan a los participantes tomar riesgos y al mismo tiempo sentirse seguros haciéndolo. Diálogo enfatiza el poder de la observación colectiva de patrones que nos influyen, a veces sin darnos cuenta. Nos permite explorar suposiciones, patrones, asociaciones y significados profundamente arraigados.

En resumen

- Suspende suposiciones y certidumbre.

- Observa al observador.

- Dale la bienvenida a la polarización.

- Escucha tu escuchar.

- No hay uno que prevalece sobre otro.

- Reduce la velocidad del cuestionar.

- Explorar juntos para buscar un significado común.

- Date cuenta de tu pensar y sentir.

Este artículo es Copyright de su autor(a). El autor(a) es responsable por el contenido y las opiniones expresadas, así como de la legitimidad de su autoría.

El contenido puede ser incluido en publicaciones o webs con fines informativos y educativos (pero no comerciales), si se respetan las siguientes condiciones:

- se publique tal como está, sin alteraciones

- se haga referencia al autor (Daniel Giladi)

- se haga referencia a la fuente (degerencia.com)

- se provea un enlace al artículo original (https://degerencia.com/articulo/dialogo_pensamiento_colectivo_y_aprendizaje_organizacional/)

- se provea un enlace a los datos del autor (https://www.degerencia.com/autor/giladi)

Publicado en De Gerencia. Post original aquí.

Si te ha interesado este post, no olvides dejarnos tus comentarios. También apreciamos que los compartas con tus amigos y contactos en las redes sociales. Muchas gracias.

Me gusta:

Me gusta Cargando...

Share

Al considerar cualquier problema complejo, desde relaciones entre grupos étnicos en conflicto, procesos corporativos que involucran toma de decisiones, relaciones entre sindicato y empresa, etc., encontraremos en sus raíces fracasos recurrentes en los procesos de comunicación que obstaculizan la definición común del problema y genera dificultades en manejarlo constructivamente. Claramente, necesitamos vías que mejoren nuestro proceso de pensar, especialmente en situaciones donde la solución depende de que los individuos o grupos lleguen, por lo menos a una formulación común del problema. Es por esto que organizaciones, gobiernos y comunidades están aumentando su interés en la teoría y práctica de diálogo. Diálogo servirá de ayuda a grupos para llegar a altos niveles de consciencia y, por lo tanto, a incrementar la creatividad y efectividad en el manejo de conflicto y resolución de problemas. Diálogo se podría definir inicialmente como un inquirir, sostenido y consistente de los procesos, suposiciones y certidumbres que componen las experiencias cotidianas.

Al considerar cualquier problema complejo, desde relaciones entre grupos étnicos en conflicto, procesos corporativos que involucran toma de decisiones, relaciones entre sindicato y empresa, etc., encontraremos en sus raíces fracasos recurrentes en los procesos de comunicación que obstaculizan la definición común del problema y genera dificultades en manejarlo constructivamente. Claramente, necesitamos vías que mejoren nuestro proceso de pensar, especialmente en situaciones donde la solución depende de que los individuos o grupos lleguen, por lo menos a una formulación común del problema. Es por esto que organizaciones, gobiernos y comunidades están aumentando su interés en la teoría y práctica de diálogo. Diálogo servirá de ayuda a grupos para llegar a altos niveles de consciencia y, por lo tanto, a incrementar la creatividad y efectividad en el manejo de conflicto y resolución de problemas. Diálogo se podría definir inicialmente como un inquirir, sostenido y consistente de los procesos, suposiciones y certidumbres que componen las experiencias cotidianas.

¿Cuántas veces hemos escuchado en conversaciones de oficina eso de ellos versus nosotros? Don Draper, personaje de Mad Men y paradigma de alto ejecutivo, apuntaba en una de sus frases: «Como todos sabéis, ellos piensan que hasta los monos podrían hacer nuestro trabajo. Con sus maletines llenos de dinero, no se dan cuenta de que su éxito depende de algo más que el brillo de sus zapatos. Tú eres el producto. Tú eres el que está sintiendo algo. Eso es lo que vende. No son ellos, no es el sexo. No pueden hacer lo que nosotros hacemos y nos odian por ello.»

¿Cuántas veces hemos escuchado en conversaciones de oficina eso de ellos versus nosotros? Don Draper, personaje de Mad Men y paradigma de alto ejecutivo, apuntaba en una de sus frases: «Como todos sabéis, ellos piensan que hasta los monos podrían hacer nuestro trabajo. Con sus maletines llenos de dinero, no se dan cuenta de que su éxito depende de algo más que el brillo de sus zapatos. Tú eres el producto. Tú eres el que está sintiendo algo. Eso es lo que vende. No son ellos, no es el sexo. No pueden hacer lo que nosotros hacemos y nos odian por ello.»