por Montserrat Fugardo

La empatía es una cualidad de la inteligencia emocional que nos permite ponernos en la situación del otro a la par que intentamos pensar y entender cómo la otra persona. Para expresar esta cualidad se suele decir que:

Se debe caminar con los zapatos del otro y hacer su camino.

Como comprenderéis esto no es fácil y requiere un mucho de habilidad.

Pongamos por ejemplo que el zapato te viene grande, ello ocasionará que te cueste mucho andar normalmente porque en todo momento estarás pendiente de si pierdes o no el zapato, lo que conlleva que no te fijes por dónde caminas incluso puedes tropezar, en tanto que si el zapato te va pequeño, puede que andes a pequeños pasos pensando que al caminar los zapatos darán de si y en nada los habrás ajustado a tus pies cosa que no suele pasar a menudo y entonces, tus pies serán una masa llena de ampollas en las que no entrará ni tan siquiera tu zapato habitual.

Como vemos, la empatía tiene mucho que ver con la inteligencia emocional que nos ayuda y nos permite reconocer y expresar nuestras emociones conociéndonos mejor a nosotros mismos.

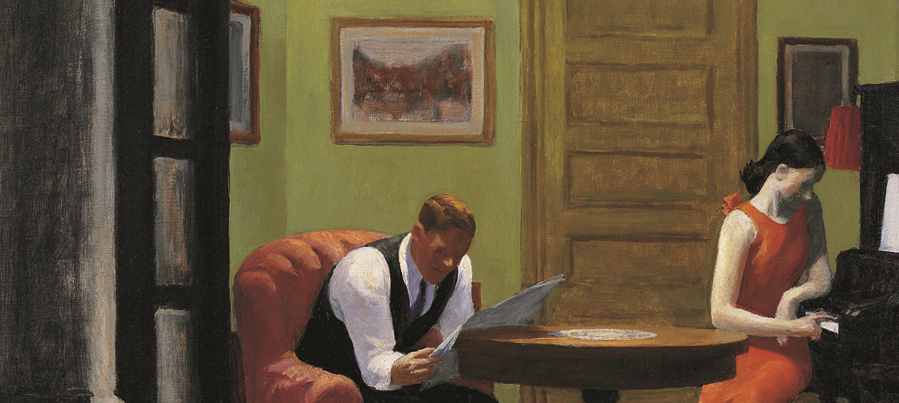

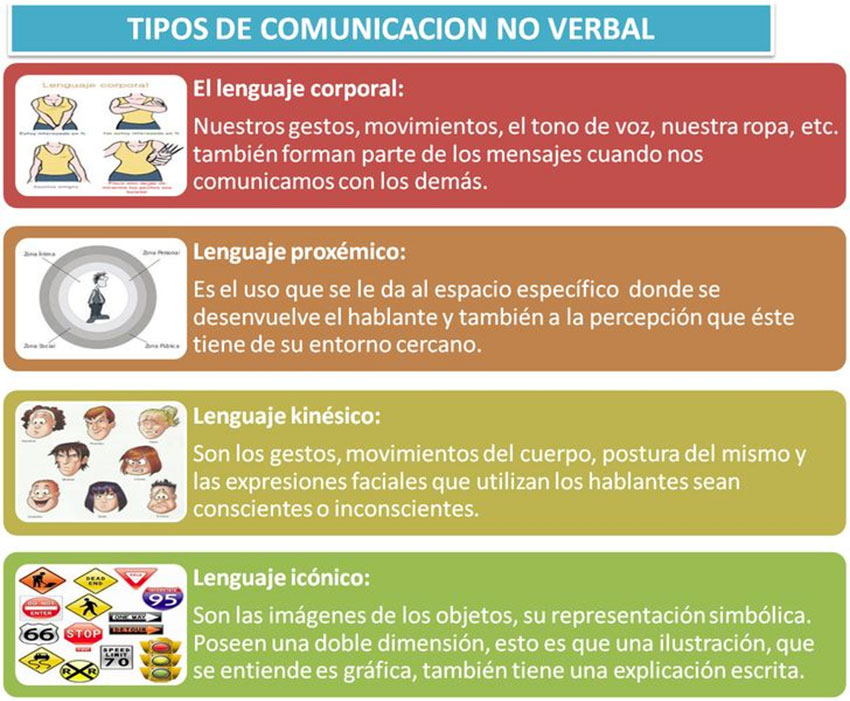

Decimos que una persona es empática cuando se pone fácilmente en el lugar del otro sin que exista comunicación al respecto y tan sólo con ver su comunicación no verbal. Cuando hablamos de lenguaje verbal estamos haciendo referencia a la manera cómo nos comunicamos teniendo en cuenta los siguientes aspectos:

- Tono y volumen de la voz

- Inflexiones de la voz

- Gestos de la cara, el cuerpo, las manos

- Postura y distancia

- Sonrisa

- Contacto visual ( expresión , mirada, brillante, triste, pupilas dilatadas)

- Contacto Físico

Comprobaremos que todos estos canales de comunicación son muy importantes y nos permiten ver lo que otros no ven, si no hay coherencia entre lo que se dice y lo que se ve. De hecho la comunicación no verbal, nos sirve para reemplazar las palabras, repiten en cierta manera lo que estamos diciendo y enfatizan nuestro mensaje verbal.

Un objetivo a tener en cuenta en todo proceso de comunicación es que el lenguaje no verbal o CNV es una parte inseparable de todo el proceso de comunicación, ya que cuando comunicamos, transmitimos no sólo la información sino también, emociones afectos, sentimientos. De ahí que es tan necesario que nuestro mensaje sea congruente, ya que la parte emocional se transmite por la parte no verbal. Tu puedes decir a una persona que te ha gustado mucho el regalo que te ha ofrecido aunque verbalmente le puedes decir todo lo contrario y esto conlleva que el interlocutor no crea tu mensaje.

Daniel Goleman, autor de la inteligencia emocional, nos dice que saber escuchar activamente es la clave de la empatía. Ello no quiere decir que compremos las emociones y la historia de la persona que tenemos enfrente, ya que entonces tendríamos difícil la salida. Tenemos que saber desconectar sin perder nuestro control para darle la compañía, la comprensión, la ayuda, el afecto o lo que la persona necesita en aquél momento aunque no lo dice explícitamente.

La escucha activa de la que habla Goleman es la que equivale a escuchar y entender a comunicación desde el punto de vista de la persona que habla, de manera que entendemos lo que la otra persona está expresando con el habla sino también con los pensamientos y las ideas de lo que está diciendo. Esta habilidad necesita también la colaboración de la empatía, que es uno de los elementos más importantes de la inteligencia emocional.

De todo lo expuesto, vemos que una buena gestión de nuestras emociones nos permite tener una buena comunicación y empatizar con nuestros semejantes. Como coach personal me gusta incidir en los temas de comunicación e inteligencia emocional, que nos permiten ser y actuar de manera natural.

Publicado en Saludterapia. Post original aquí.

Si te ha interesado este post, no olvides dejarnos tus comentarios. También apreciamos que los compartas con tus amigos y contactos en las redes sociales. Muchas gracias.

La pandemia trajo una miríada de actitudes, reacciones y conductas de los tipos más diversos. Las respuestas solidarias y las posturas interesadas se superponen y motivan pronósticos que van desde el apocalipsis total de una humanidad que no tiene remedio, hasta futuros que sueñan con un sistema capitalista que se vuelve más humano y compasivo. La nueva información obliga a varias disciplinas a mostrarse útiles y solícitas para producir diagnósticos y sugerir recomendaciones. Son tiempos en los que no solo hay pandemia de virus sino también de ideas, y es normal que en medio del caos y el aislamiento todos tengan algo para decir.

La pandemia trajo una miríada de actitudes, reacciones y conductas de los tipos más diversos. Las respuestas solidarias y las posturas interesadas se superponen y motivan pronósticos que van desde el apocalipsis total de una humanidad que no tiene remedio, hasta futuros que sueñan con un sistema capitalista que se vuelve más humano y compasivo. La nueva información obliga a varias disciplinas a mostrarse útiles y solícitas para producir diagnósticos y sugerir recomendaciones. Son tiempos en los que no solo hay pandemia de virus sino también de ideas, y es normal que en medio del caos y el aislamiento todos tengan algo para decir.