Programa de desarrollo social. Secretaría de extensión universitaria. UBA. Entidades sin fines de lucro. Introducción y herramientas básicas para la gestión. Eudeba, Buenos Aires, 1999.

Programa de desarrollo social. Secretaría de extensión universitaria. UBA. Entidades sin fines de lucro. Introducción y herramientas básicas para la gestión. Eudeba, Buenos Aires, 1999.

Adjetivar a un pensamiento como estratégico implica al menos intuir la existencia de otras formas de pensamiento. En efecto, esta división no sólo es posible, sino absolutamente necesaria de hacerla, pues las formas de pensar deben adecuarse a las necesidades temporales en que ese pensamiento debe aplicarse.

(…)

En un escenario signado por el cambio y la transformación, las formas de pensar tradicionales basadas en la repetición histórica, infiriendo que lo que va a ocurrir es más de lo mismo, caen abruptamente ante nuevas realidades (…) si pretendemos pensar tradicionalmente para encarar las nuevas situaciones, atípicas, graves pues se refieren a lo social, requieren de creatividad, innovación, imaginación, reflexión original y, además de todo ello hacerlo de una manera continua, produciendo aprendizaje de los resultados alcanzados y capitalizando experiencia de situaciones y escenarios análogos.

Ello no implica que el pensamiento estratégico per se constituya una sofisticación de altísima racionalidad y razonamiento analítico, sino un pensamiento interactivo que desarrolla la inteligencia a través de su práctica y que autoproduce conocimientos para incrementar la capacidad de generar alternativas viables para definir objetivos y transformarlos en resultados.

Si el pensamiento tradicional procura forzar las situaciones de la realidad para adecuarlas a los esquemas rígidos preelaborados, el pensamiento estratégico opera a la inversa, es decir produce esfuerzos notables por entender e interpretar el entorno, el escenario, el espacio donde debe desarrollar su actividad y donde están instaladas las necesidades, en una búsqueda persistente para adaptar y aprovechar la mejor combinación de los recursos existentes.

La influencia del pensamiento estratégico en la sociedad contemporánea ha sido de una magnitud tal que permitió crear modelos adaptativos (blandos) para suministrar un ordenamiento que al menos posea una lógica básica que nos permita manejarnos adecuadamente para enfrentar situaciones ambiguas y complejas. De allí que, dentro del pensamiento estratégico, se prioriza el análisis de cada uno de los componentes que conforman una situación, para potenciar las capacidades de razonamiento acerca de cada uno y volverlos a reestructurar con una óptica más ventajosa.

Los fenómenos del mundo real, léase las situaciones a resolver, no siempre siguen una tendencia lineal, más bien escasamente pueden analizarse linealmente, por lo tanto, descomponer una situación en sus elementos y volverlos a ensamblar constituye un ejercicio que resulta la especialidad más destacada de un órgano vital: el cerebro humano.

De allí que el pensamiento estratégico contrasta fuertemente con el pensamiento convencional cuya metodología de razonamiento se basa en la linealidad y la repetición, pensamiento automatizado, de respuesta previsible, que aplica una norma permanente ante situaciones similares, contrastando con la intuición pura, que de alguna manera es un atributo positivo y necesario en términos del ideario del pensamiento estratégico.

En el pensamiento estratégico se combinan elementos múltiples y complejos pero, quizás, uno de los aspectos más importantes es que puede ser aprendido, o sea que invirtiendo en conocimiento podemos transformar pensamiento tradicional en pensamiento estratégico.

La multiplicidad de elementos sustantivos despejan azar, golpes de suerte, casualidades exitosas cambiando el horizonte hacia una renovación del pensamiento asentado en valores que responden a una lógica con mayores posibilidades de transformar objetivos en resultados.

(…)

En Modelando estrategia, un reconocido autor de las ciencias de la dirección, Henry Mintzberg, plantea muy claramente las relaciones de complementariedad y ambigüedad entre el pensamiento intuitivo que origina iniciativas originales provocadas por la creatividad y la innovación y su transformación, intermediando el razonamiento analítico en una estrategia o curso de acción que va tomando forma en sus etapas de elaboración, formulación e implementación como proceso interno del planeamiento estratégico.

Pero el término “modelando” incorpora la diferencia entre la artesanía y la racionalidad absoluta.

Cuando hablamos de modelos, estamos evocando una destreza y dedicación que parte sin ninguna forma, pero que está en la intimidad mental e intencional del que la impulsa. Por ello, frecuentemente, un pensamiento estratégico al ser traducido al lenguaje cotidiano tiene incomprensiones pues, hasta tanto el modelaje vaya tomando forma explícita, que pueda ser comunicada, ofrece restricciones a la racionalidad del proceso de planeamiento. De allí que el concepto de modelaje captura mucho mejor el proceso del cual resultan las estrategias efectivas; es decir, aquellas que alcanzan el resultado esperado y deseado cuando se definen los objetivos.

La imagen de la planificación estratégica resulta imprescindible para el mejor aprovechamiento de los recursos, generalmente escasos, pero no debe adherirse a ella sin reservas.

Uno de los desafíos prioritarios lo constituye, para el estratega, el conocimiento de las capacidades y recursos de la organización tanto actuales como potenciales para reflexionar acerca de las direcciones estratégicas correctas y viables. Hay un trabajo dual, el del artesano que parte de un material sin forma alguna, pero tiene en su mente con claridad el objetivo a lograr -una figura, un objeto- y la componente racional inclinada a la planificación estratégica que define los pasos, etapas o procesos para llegar al resultado.

Los dirigentes son artesanos y la estrategia su arcilla. Por un lado el pasado de la organización, su historia, valores, cultura y estilo de funcionamiento; es decir, la particular identidad que diferencia una entidad de otra, que puede a veces condicionar fuertemente y restringir un futuro promisorio en términos de aprovechamiento de las oportunidades o necesidades del contexto a satisfacer. De allí que la estrategia se define como alguna forma de plan, de orientación explícita para la conducta futura. Combina intencionalidad con deliberación, por lo tanto modela pensamiento con acción y actitud de cambio. De ello se deriva una expresión mayor y más comprometida que se identifica como cambio estratégico. Cuando a esta expresión recurrimos, estamos vinculando dos procesos: la necesidad de cambiar, complementada con hacerlo de una manera abrupta, contundente, repensando de otra forma, girar el enfoque, cambiar el centro de la cuestión. Es un tipo de cambio, el estratégico, que parte de paradigmas y enfoques de la realidad más sustantivos y centrales.

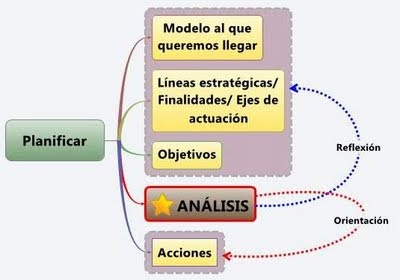

De allí que la planificación estratégica debe ser reconocida por lo que es, un medio, no para crear estrategias sino para programar estrategias ya formuladas trabajando formalmente sus implicancias, su naturaleza esencialmente analítica, basada en la descomposición en elementos; mientras que, en cambio, el proceso de formulación y elaboración de estrategias es esencialmente sintético.

Por ello que el intento de crear estrategias a través de la planificación formal conduce o a extrapolar las existentes o a copiar las estrategias de otros.

Ello no disminuye el rol de los planificadores que, obviamente, tienen su participación en la elaboración y formulación, pero ello es fundamentalmente con referencia a la necesidad de información y como fogoneros para estimular a otros a que piensen estratégicamente.

El medio ambiente no cambia de manera regular o sobre una base ordenada y rara vez también se producen cambios dramáticos continuos. La clave, entonces, es detectar discontinuidades, turbulencias, situaciones con originalidad propia, que no tienen precedentes y allí emerge la necesidad de modelar la estrategia adecuada, sutil, exclusiva.

El cambio constante obliga a convivir con el pensamiento y el planeamiento estratégico pues este tiende a atrofiarse en los períodos de larga estabilidad.

El tema es manejarse dentro de una orientación estratégica capaz de detectar el perfil de necesidades y planificar estratégicamente las únicas o múltiples alternativas para satisfacerlas.

La gestión estratégica es un camino que se recorre en conjunto, más identificada con la visión y el compromiso que con las técnicas analíticas. Por ello, los responsables de gestionar estratégicamente, en ambientes participativos y solidarios desarrollan capacidades para detectar pautas emergentes y para ayudar a que tomen una forma concreta de implementación. Como las flores que aparecen inesperadamente en un jardín, algunas estrategias emergentes deben ser cosechadas inmediatamente, pues resulta una forma positiva de capitalizar pensamiento espontáneo, creativo, innovador, es decir, estratégico. Lo que realmente se llama: esa es una buena idea.

Si te ha interesado este post, no olvides dejarnos tus comentarios. También apreciamos que los compartas con tus amigos y contactos en las redes sociales. Muchas gracias.

Me gusta:

Me gusta Cargando...

Share