La gran mayoría de los problemas que surgen en las organizaciones tiene su raíz en una ausencia de inteligencia social en la empresa, desde un trabajador desmotivado porque su superior ejerce un estilo de liderazgo demasiado autocrático hasta un fallo en la cadena de montaje causado por una falta de comunicación entre los profesionales.

Hasta hace relativamente poco, imperaba la idea que las emociones debían quedarse fuera de las compañías. Sin embargo, los estudios e investigaciones han demostrado que la clave del éxito de una organización radica en una correcta gestión emocional hacia el capital humano, lo que requiere el desarrollo de la inteligencia social en la empresa.

¿Qué es la inteligencia social?

John Dewey fue el primero en utilizar el término inteligencia social a principios del siglo pasado en su libro Moral Principles of Education, donde define el concepto como “el poder de observar y comprender situaciones sociales”.

Desde entonces, han sido numerosos los investigadores y estudiosos que han profundizado en el campo de la inteligencia social en la empresa. Así, Karl Albrecht, en Inteligencia social: la nueva ciencia del éxito, se refiere a esta habilidad como “la capacidad de llevarse bien con los demás y conseguir que cooperen entre sí”, mientras que Leonardo Schvarstein indica en La Inteligencia Social de las Organizaciones: Desarrollando las Competencias Necesarias para el Ejercicio Efectivo de la Responsabilidad Social que se trata de “un conjunto de competencias necesarias para el cumplimiento de la responsabilidad social de las organizaciones”.

Por su parte, en el trabajo Emotions and Social Intelligence: Jane Braaten and Antonio Damasio, Kaaren Williamsen y Gustavus Adolphus College sostienen que “la inteligencia social implica las destrezas y habilidades que intervienen en la creación y el mantenimiento de la comunidad”.

Composición de la inteligencia social

Respecto a estas destrezas y habilidades, Karl Albretch, inspirado por la Teoría de las inteligencias múltiples de Howard Gardner, formuló el acrónimo A.S.P.E.A.K., que engloba las seis dimensiones principales de la inteligencia: abstracta (razonamiento simbólico), social (trato con la gente), práctica (busca conseguir resultados), emocional (autoconciencia y autogestión), estética (sentido de la forma, el diseño, la música, el arte y la literatura), y kinestésica (habilidades concernientes al deporte, la danza o la música).

En el caso de la inteligencia social, Albrecht desglosa esta capacidad en tres componentes:

- Las habilidades sociales referidas a un conjunto de competencias básicas para la vida y el liderazgo, entre las que incluyen:

- Relaciones: los vínculos con las personas, interacciones y contextos.

- Presencia: cómo se presenta a sí mismo en diversas situaciones.

- Autenticidad: consiste en comportarse honestamente, con integridad y claro sentido de sí mismo.

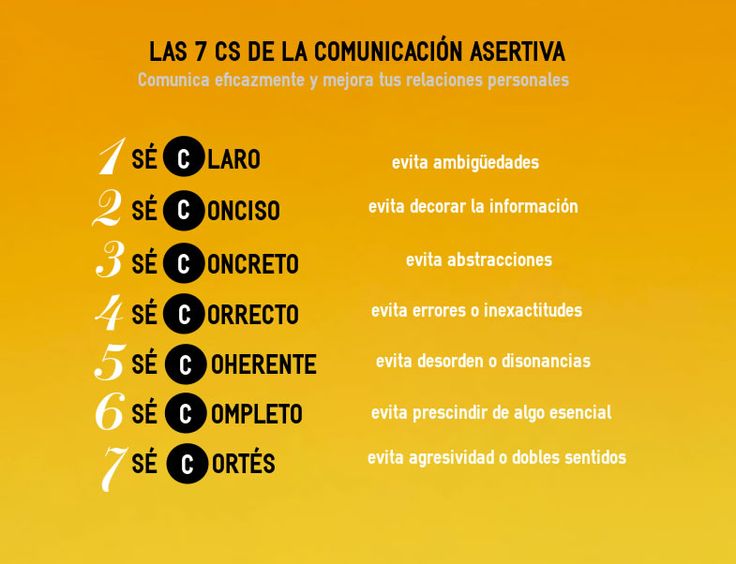

- Claridad: la habilidad de persuadir y conseguir transferir las propias ideas a los demás.

- Empatía: la capacidad de conectar con la gente y conseguir que se muevan con y hacia uno mismo.

- La apreciación personal: relacionada con cómo los demás pueden ver a la otra persona y cómo esta influye en los demás.

- El estilo de interacción: hace referencia al estilo de interacción o la interacción consigo mismo y con los demás.

La importancia de la inteligencia social en la empresa

Como consecuencia, la inteligencia social en la empresa se ha convertido en un objetivo prioritario para los líderes. Muy bien lo expresó Thorndike en 1920, cuando en su artículo La inteligencia y sus usos expresó que “la falta de inteligencia social puede convertir al mejor de los mecánicos de una fábrica en el peor de los ssupervisores”.

Como señala Virginia Tardito en Inteligencia Social en las organizaciones, “en tanto que las emociones son el motor de la acción y ésta puede ser positiva o negativa, y de diferente intensidad, esas emociones, y sus comportamientos correspondientes, imprimen a la organización una gran diversidad de características, que pueden ser favorables (acompañando o promoviendo el crecimiento) o adversas (frenando o impidiendo el crecimiento)”.

Por tanto, una organización con una alta inteligencia social, es decir, con capacidad para mantener relaciones interpersonales positivas, se vuelve –en palabras de Schvarstein- más capaz de plantear principios y estrategias básicas, de implementar las agendas de gestión, que faciliten la satisfacción de las necesidades sociales básicas de sus integrantes..

En concreto, según Luis Felipe Triana y Luis G. Forero, en el ensayo Inteligencia social: una aproximación desde la gestión de la organización, “estamos ante una herramienta útil para que los empresarios y futuros administradores puedan tomar conciencia de las causas, responsabilidades e implicaciones que se logran dirigiendo empresas socialmente inteligentes. Destacan los siguientes aspectos:

- Talento humano: disminución en la rotación de personal, mejora del clima organizacional, mayor cooperación, sentido de pertenencia y orgullo por su empresa, sensibilidad, liderazgo por valores y compromiso.

- Cliente externo: refuerzo de la imagen corporativa, fomento del pensamiento complejo, inclusión social, filantropía, concienciación propia y mejora de las relaciones con los stakeholder.

- Finanzas: aumento de los beneficios económicos, potenciación del desarrollo sostenible y consolidación de los resultados a largo plazo.

¿Cómo trabajar la inteligencia social en la empresa?

Por su parte, Daniel Goleman, en su libro Inteligencia Social, describe los 8 elementos que las organizaciones deben fomentar dentro de sus estructuras para impulsar la inteligencia social en la empresa:

- Empatía primordial: la capacidad de detectar las expresiones emocionales de los demás.

- Sintonía: la habilidad para prestar atención a otra persona a partir de una escucha activa y completa.

- Exactitud empática: se trata de la capacidad de comprender los motivos que están detrás de los sentimientos detectados a través de la empatía primordial y la sintonía.

- Cognición social: consiste en el conocimiento de las reglas que rigen el funcionamiento de un grupo.

- Sincronía: supone la habilidad de interpretar rápidamente los signos no verbales, aquella información que agiliza la interacción promoviendo preguntas y respuestas.

- Presentación personal: consiste en transmitir la impresión adecuada de uno mismo según las circunstancias.

- Influencia: pasa por causar una impresión favorable en el otro de tal modo que despierte calidez y confianza.

- Interés por los demás: refleja la motivación en la comunicación, en los mensajes, en el receptor, en el resultado de la interacción.

Publicado en Escuela Europea de Management. Post original aquí.

Si te ha interesado este post, no olvides dejarnos tus comentarios. También apreciamos que los compartas con tus amigos y contactos en las redes sociales. Muchas gracias.

Rosabeth Moss Kanter, titular de la cátedra Ernest L. Arbuckle de Administración de Empresas en la Harvard Business School y autora de numerosos libros, habla sobre los vínculos que existen entre el poder y la confianza, analiza los motivos por los cuales la impotencia corrompe y ofrece sus impresiones sobre su propio poder personal.

Rosabeth Moss Kanter, titular de la cátedra Ernest L. Arbuckle de Administración de Empresas en la Harvard Business School y autora de numerosos libros, habla sobre los vínculos que existen entre el poder y la confianza, analiza los motivos por los cuales la impotencia corrompe y ofrece sus impresiones sobre su propio poder personal. ¿Inteligencia Emocional?

¿Inteligencia Emocional?

Ayer estuve viendo en DVD “Rush”, de Ron Howard, una película sobre la rivalidad en la Fórmula Uno entre Nikki Lauda y James Hunt. Dos talentos muy diferenciados. El austriaco, frío, metódico y calculador. El británico, genial y alocado. La competición les hizo mejores a los dos y cambió el mundo de la F1 para siempre. Cuatro décadas después,

Ayer estuve viendo en DVD “Rush”, de Ron Howard, una película sobre la rivalidad en la Fórmula Uno entre Nikki Lauda y James Hunt. Dos talentos muy diferenciados. El austriaco, frío, metódico y calculador. El británico, genial y alocado. La competición les hizo mejores a los dos y cambió el mundo de la F1 para siempre. Cuatro décadas después,