La empatía y la cognición social

La empatía y la cognición social

Dr . Rafael H. Pagán Santini

Diariamente nos encontramos con personas con las cuales interactuamos, intercambiamos saludos, opiniones y probablemente acordemos alguna acción en conjunto. Aunque la interacción fue automática y el encuentro fue fluido, el éxito del encuentro demanda cierto tipo de destrezas cognitivas. Por ejemplo, la interacción apropiada con otra persona requiere que primero reconozcamos que la otra entidad sea verdaderamente otro agente mental, en posesión de un estado psicológico interno diferente al propio nuestro.

Habiendo hecho esto, debemos intuir sus motivaciones, sus sentimientos y sus creencias por debajo de su comportamiento individual, de forma rápida y correcta, mientras mantenemos en mente que, aunado al estado mental del momento las personas poseen características disposicionales estables (personalidad) que influyen en sus acciones.

Finalmente debemos computar cuánto nuestro propio comportamiento influenciará a la otra persona, tanto para actuar de manera apropiada socialmente, como para manipular el estado mental del otro y su comportamiento concomitante (como cuando se intenta llevar una idea complicada o persuadir a alguien de actuar de una manera determinada)(1).

Así pues, la comprensión del comportamiento o de la forma de tomar decisiones de otra persona dependerá de la capacidad para experimentar de forma vicaria los estados emocionales de éste.

En otras palabras, la empatía, esto es, la habilidad para entender las necesidades, sentimientos y problemas de los demás, poniéndose en su lugar, influirá en nuestro comportamiento social; permitiéndonos comprender correctamente las reacciones emocionales del otro. En las últimas décadas se ha resaltado la relevancia de la empatía en la disposición pro–social de las personas y su función inhibitoria de agresividad e, inclusive, en el desarrollo moral de las personas.

El concepto de empatía acarrea la sensación de sentir los sentimientos de otros. En latín, la palabra significa, “sentir adentro” o “sentir con”(2). La respuesta empática incluye la capacidad para comprender al otro y ponerse en su lugar a partir de lo que se observa, de la información verbal o de la información accesible desde la memoria (toma de perspectiva), y la reacción afectiva de compartir su estado emocional, que puede producir tristeza, malestar o ansiedad.

Así, la empatía debe favorecer la percepción tanto de las emociones (alegría, tristeza, sorpresa) como las sensaciones (tacto, dolor) de otras personas. Por ello, la empatía desempeña un papel central en la disposición pro–social de las personas y en su supervivencia, ya que ésta depende de la habilidad para funcionar de manera óptima dentro del contexto social, para lo cual es fundamental comprender lo que sienten los demás (3).

De acuerdo con J.P Mitchell (4), una de los retos más importantes de la cognición social es entender las fuerzas que gobiernan el comportamiento de las otras personas. A diferencia de los objetos inanimados, al comportamiento de las personas se les puede atribuir un estado mental inobservable. Citando a Daniel Dennett, Mitchell explica que los perceptores entienden a otras personas y predicen como estos van actuar adoptando su “postura intencional”, asumiendo que las personas están motivadas por sus creencias, deseos, sentimientos y metas actuales. Por lo tanto, un reto fundamental para entender a otras personas es la habilidad para inferir qué pudiera haber debajo de esos estados mentales.

La empatía es, pues, una forma de cognición social y, en esta última se incluye al conjunto de operaciones mentales que subyacen en las interacciones sociales, y que incluyen los procesos implicados en la percepción, interpretación y generación de respuestas ante las intenciones, disposiciones y conductas de otros (5). La cognición social, por tanto, es crítica para el funcionamiento en comunidad. Sin ésta, sería imposible la interacción entre sujetos en su ambiente social. La disfunción en el área cognitiva llevaría al sujeto a percibir menos lo social, a reacciones inesperadas hacia el otro y, con el tiempo, a la retirada social.

Además, la empatía es una forma de inferencia psicológica en la que la observación, la memoria, el conocimiento y el razonamiento se combinan para poder comprender los pensamientos y sentimientos de los demás. El aspecto cognitivo de la empatía está muy relacionado con la capacidad para abstraer los procesos mentales de otras personas. A esta capacidad se le ha denominado “teoría de la mente” (ToM) o inteligencia social. Consiste principalmente en poder inferir las intenciones y creencias de los demás, capacita a la persona para conceptualizar los estados mentales de otras y así poder explicar y predecir gran parte de su comportamiento. En la actualidad, la ToM es uno de los principales modelos explicativos del déficit que aparecen en diversos trastornos, como el autismo y la esquizofrenia.

Otro componente de la empatía es el emocional. Al tratar de comprender y de ponerse en el lugar del otro, la persona se acerca al estado emocional del otro y reacciona. Popularmente, una persona empática es aquella que entiende los estados emocionales del otro, aunque en realidad, más que entender o apreciar los sentimientos de otros, es representar en sí mismo lo observado en otros.

Cuando Theodore Lipp introdujo el concepto de empatía (Einfühlung), destacó el papel crítico de la “imitación interior” de las acciones de los demás. Comparado con los individuos no empáticos, los individuos empáticos muestran una mayor imitación no consciente de las posturas, manierismos y expresiones faciales de otros. De acuerdo con Luis Moya–Albiol, esta representación de la acción de los otros modula y forma los contenidos emocionales de la empatía (6).

Tanto la empatía como la imitación son dos procesos automáticos que dependen de la representación interna. Un individuo reconoce las emociones de otros, habitualmente expresadas por gestos corporales y/o faciales, mediante la representación interna de dichas emociones y mediante imitación.

Parte de la base neuronal de la empatía radica en las neuronas espejo localizadas en la corteza premotora y parietal. Los actuales modelos neurocientíficos de empatía postulan que un estado motor, perceptivo o emocional determinado de un individuo activa las correspondientes representaciones y procesos neuronales en otro individuo que observa ese estado (7).

Las neuronas espejo de las áreas premotoras, no tan sólo están implicadas en el reconocimiento de una acción determinada, sino también, están involucradas en la comprensión de la conducta de otros. En este sentido, como señala Iacoboni M., entender una intencionalidad es inferir un nuevo propósito que está por llegar, procesos que el sistema motor del cerebro realiza de forma automática.

Miércoles, 17 de febrero de 2010

1 John T. Cacioppo; Penny S. Visser, and Cynthia L. Pickett, Social Neuroscience, (2006) Cambrige, Mass, MIT Press, p. 64.

2 Bernard J. Baars and Nicole M. Gage; Cognition, Brain, and Consciousness (2007), Boston, Mass, Academic Press p. 392.

3 Rev Neurol 2010, 50 (2), p. 89–100.

4 Ibid, p68.

5 Kunda Z. Social Cognition, 1999, Cambrige, Mass. MIT Press.

6 Ibid. 92.

7 Behav. Brain Sci., 2002; 25, 120.

Si desea más información sobre esta columna puede escribir al correo electrónico rhpmedicus@yahoo.com

……………………………

Fuente: La Jornada de Oriente

Imagen: Empathy http://www.divavillage.com/images/Oct05/empathy708.jpg

Publicado en Pensamiento Imaginactivo. Post original aquí.

Para seguir leyendo:

Civilización empática: El altruismo develado por las neuronas espejo

Guy Kawasaki: Las neuronas de Gandhi y 5 formas de practicar la empatía

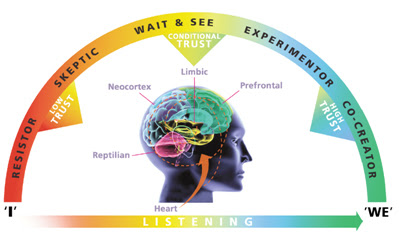

Inteligencia conversacional. El poder de la comunicación (I)

Si te ha interesado este post, no olvides dejarnos tus comentarios. También apreciamos que los compartas con tus amigos y contactos en las redes sociales. Muchas gracias.

Por

Por  Coachea con inteligencias múltiples

Coachea con inteligencias múltiples

“Amor significa colocar la propia felicidad en la felicidad de los otros”

“Amor significa colocar la propia felicidad en la felicidad de los otros”

Todos buscamos que nos quieran. Que nos admiren. Todos queremos destacar en algo. Brillar y demostrar al mundo que podemos hacer cosas buenas para mejorarlo. Eso está bien, nos hace superarnos si somos capaces al mismo tiempo de apreciar lo que tenemos y vivir intensamente cada pequeño logro. A veces, algunos de nosotros, usamos esta maniobra para superar nuestra baja autoestima. Querernos a nosotros mismos es una asignatura que tenemos que ir trabajando durante toda nuestra existencia. Es tal vez una de las moralejas más difíciles que debemos descubrir y aprender. Encontrar el punto justo y hacerlo de forma “sana” no es fácil. Nos engañamos mucho a nosotros mismos para superar situaciones que creemos que no podemos soportar. Vemos lo que queremos ver y sentimos sin analizar nuestras emociones y aprender de ellas. A veces nos dejamos llevar por la ira y otras nos escondemos en un caparazón fabricado con falsa indiferencia y miedo. Buscamos querernos sin casi conocernos, sin hacer el esfuerzo de hurgar en nosotros mismos e ir más allá de cuatro tópicos que hemos adoptado para mostranos al mundo. Esperamos a ser otros para querernos en lugar de amarnos tal como somos y desear ser nuestra mejor versión…

Todos buscamos que nos quieran. Que nos admiren. Todos queremos destacar en algo. Brillar y demostrar al mundo que podemos hacer cosas buenas para mejorarlo. Eso está bien, nos hace superarnos si somos capaces al mismo tiempo de apreciar lo que tenemos y vivir intensamente cada pequeño logro. A veces, algunos de nosotros, usamos esta maniobra para superar nuestra baja autoestima. Querernos a nosotros mismos es una asignatura que tenemos que ir trabajando durante toda nuestra existencia. Es tal vez una de las moralejas más difíciles que debemos descubrir y aprender. Encontrar el punto justo y hacerlo de forma “sana” no es fácil. Nos engañamos mucho a nosotros mismos para superar situaciones que creemos que no podemos soportar. Vemos lo que queremos ver y sentimos sin analizar nuestras emociones y aprender de ellas. A veces nos dejamos llevar por la ira y otras nos escondemos en un caparazón fabricado con falsa indiferencia y miedo. Buscamos querernos sin casi conocernos, sin hacer el esfuerzo de hurgar en nosotros mismos e ir más allá de cuatro tópicos que hemos adoptado para mostranos al mundo. Esperamos a ser otros para querernos en lugar de amarnos tal como somos y desear ser nuestra mejor versión… En el boletín del pasado 20 de octubre de

En el boletín del pasado 20 de octubre de