Por motivos de trabajo, y desde hace ya algunos meses, estoy investigando e implementando estrategias y prácticas para fomentar la innovación y la adaptación a cambios dentro de las organizaciones. También he estado dando clases del tema en en Master de Metodologías ágiles del IEBS. Es un tema a apasionante, por eso quiero compartir contigo algunos de mis aprendizajes y fuentes.

Por motivos de trabajo, y desde hace ya algunos meses, estoy investigando e implementando estrategias y prácticas para fomentar la innovación y la adaptación a cambios dentro de las organizaciones. También he estado dando clases del tema en en Master de Metodologías ágiles del IEBS. Es un tema a apasionante, por eso quiero compartir contigo algunos de mis aprendizajes y fuentes.

Una de mis mayores referentes en estos temas es Peter Senge y su trabajo sobre las 5 disciplinas de las Organizaciones que aprenden. Sobre él he escrito algunos posts recientemente. En el primero te contaba cómo convertir tu empresa en una organización inteligente. El post ha tenido muchas visitas y a raíz de mismo me habéis pedido en varias ocasiones más información, así que he escrito otros dos artículos con consejos prácticos sobre: cómo construir una visión compartida y cómo fomentar el aprendizaje en equipo.

Hoy quiero hablarte de la disciplina del crecimiento y aprendizaje personal. Según las palabras del propio Peter Senge:

“Las organizaciones sólo aprenden a través de individuos que aprenden. El aprendizaje individual no garantiza el aprendizaje organizacional, pero no hay aprendizaje organizacional sin aprendizaje individual”.

La maestría o el dominio personal consiste en aprender a reconocer nuestras verdaderas capacidades y las de la gente que nos rodea. Sólo si conocemos quiénes somos en realidad, qué queremos y qué es lo que somos capaces de hacer, tendremos la capacidad para identificarnos con la visión, de proponer soluciones creativas y de aceptar el compromiso de crecer cada vez más junto con la organización.

¿Qué implica el Dominio Personal?

El Dominio Personal significa abordar la vida como una tarea creativa, lo que implica:

- Una continua clarificación de lo que es verdaderamente importante para nosotros: La disciplina del dominio personal comienza por aclarar las cosas que de verdad nos interesan para poner nuestra vida al servicio de nuestras mayores aspiraciones.

- Aprender a ver la realidad con mayor claridad.

- La confluencia de la visión (lo que deseamos) y la clara percepción de la realidad (dónde estamos realmente) genera lo que Senge denomina la “tensión creativa”: una fuerza para unir ambos puntos causada por la tendencia natural de la tensión a buscar resolución. La esencia del Dominio Personal consiste en aprender a generar y gestionar la tensión creativa en nuestras vidas.

¿Cuáles son las características de la gente con alto nivel de Dominio Personal?

- Viven en una continua modalidad de aprendizaje. El Dominio Personal no es una cosa que se posea, sino que es un proceso que dura toda la vida y que implica ser muy consciente de su ignorancia, incompetencia (sus zonas de crecimiento). Y, paradójicamente, sienten profunda confianza en sí mismos porque, para ellos, “la recompensa es el viaje”.

- Ven la realidad actual como un aliado, no como un enemigo, y han aprendido a percibir las fuerzas del cambio y a trabajar con ellas y en ellas en vez de resistirlas.

- Se sienten parte de un proceso creativo más amplio, en el cual pueden influir sin controlarlo unilateralmente.

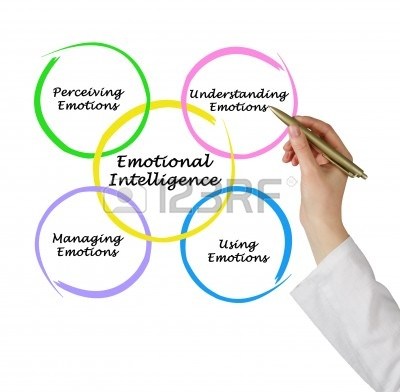

- Aspiran al desarrollo emocional con la misma fuerza e intensidad que los demás deseamos el físico y el intelectual.

- Su relación con el trabajo es “sagrada” (en el sentido sociológico), no instrumental como las correspondientes a las perspectivas funcionalistas clásicas normales. El trabajo es amado por sí mismo, no como un medio para obtener ingresos.

- Tienen capacidad para centrarse en metas intrínsecamente relevantes, no sólo en las secundarias.

¿Cómo puedes introducir esta disciplina en tu equipo u organización?

Lo primero es asumir que se trata de una disciplina y que implica practicar una serie de principios y comportamientos. Se trata de trabajar para alentar un clima donde los principios del dominio personal se practiquen en la vida cotidiana.

Esto significa construir una organización donde:

- la gente se sienta segura para crear visiones propias

- la indagación y el compromiso con la verdad sean la norma

- se esperen desafíos al status quo

Ese clima fortalece el dominio personal de tres maneras:

- refuerza constantemente la idea de que el crecimiento personal es valorado en la organización. Para ello es debe considerar el desarrollo personal y colectivo como prioridad de la empresa, y demostrarlo poniendo como objetivo de todos los mandos. Las organizaciones de aprendizaje investigan formas para alentar a sus empleados a desarrollarse individualmente y, al mismo tiempo, promueven el desarrollo colectivo. Las organizaciones pueden aprender sólo si los equipos se entrenan colectivamente, formando “comunidades de práctica” que, en forma continua, reinventen su trabajo. El “empowerment” individual representa un cambio radical en el mundo empresarial.

- Implantar un sistema de reconocimiento y de recompensa a los que fomentan a las personas, de los equipos y de las empresas el aprendizaje. El esquema de remuneración, necesita soportar y alentar el aprendizaje individual y organizacional.

- en la medida en que los individuos responden a lo que se ofrece, brinda formación que resulta vital para desarrollar el dominio personal. En este sentido, es importante que la empresa tenga el claro convencimiento de que sólo a través e una formación de calidad será posible hacer llegar al máximo número de personas los contenidos, tanto racionales como emocionales, necesarios para que pueda surgir la creatividad y la innovación.

Como cualquier otra disciplina, el dominio personal debe transformarse en un proceso continuo.

¿Qué te ha parecido este post? ¿Tienes alguna experiencia de Organizaciones que Aprenden que quieras compartir?

Si crees que el contenido puede serle de utilidad a alguien, no dudes en compartirlo.

/s3.amazonaws.com/arc-wordpress-client-uploads/infobae-wp/wp-content/uploads/2019/01/11205447/Eilon-Vaadia-1.jpg)

Durante toda esta semana estoy tratando el tema del aprendizaje en equipo en mi clase de

Durante toda esta semana estoy tratando el tema del aprendizaje en equipo en mi clase de

Cuando ya todos aceptamos la importancia creciente del conocimiento en la economía de nuestro siglo, y consideramos también incuestionable la contribución de las emociones al rendimiento individual y colectivo, parece que resulta oportuno sacar a la intuición de esa semiclandestinidad a que la teníamos condenada. Aunque parece que es ella quien nos elige a nosotros, se trata de un recurso a nuestro alcance que podríamos cultivar mejor, en beneficio de las decisiones que adoptamos, las soluciones que proponemos, las relaciones que mantenemos, los juicios que elaboramos, las mejoras e innovaciones que el mercado nos demanda, la detección de oportunidades…

Cuando ya todos aceptamos la importancia creciente del conocimiento en la economía de nuestro siglo, y consideramos también incuestionable la contribución de las emociones al rendimiento individual y colectivo, parece que resulta oportuno sacar a la intuición de esa semiclandestinidad a que la teníamos condenada. Aunque parece que es ella quien nos elige a nosotros, se trata de un recurso a nuestro alcance que podríamos cultivar mejor, en beneficio de las decisiones que adoptamos, las soluciones que proponemos, las relaciones que mantenemos, los juicios que elaboramos, las mejoras e innovaciones que el mercado nos demanda, la detección de oportunidades…

Si la empresa tiene algún tipo de “misión” el problema no queda de manifiesto con claridad: puede ocurrir que los ejecutivos no lean que la misión no es profundamente compartida. De cualquier forma, la carencia de una visión y valores es la simiente de casi todos los demás problemas.

Si la empresa tiene algún tipo de “misión” el problema no queda de manifiesto con claridad: puede ocurrir que los ejecutivos no lean que la misión no es profundamente compartida. De cualquier forma, la carencia de una visión y valores es la simiente de casi todos los demás problemas.