por Andrés Raya

El principal modelo de negocios que se nos ha inculcado a lo largo de los años identifica como cruciales y fundamentales los conocimientos técnicos propios de cada rol en la organización. La competencia técnica siempre ha sido la base de todo crecimiento profesional, de todos los sistemas de evaluación y de cualquier criterio de selección del personal.

Las competencias técnicas son las específicas de la función, ya sea administrativa, logística, de producción, comercial o de marketing: estamos acostumbrados a definirlas Hard Skills, mientras que las habilidades de relación y comportamiento se definen Soft Skills, la cuales, durante mucho tiempo, han sido consideradas secundarias.

Sin embargo ¿estamos del todo seguros de que para manejar las complejidades actuales no son las habilidades sociales justamente las más importantes? ¿De que nos sirve un técnico extraordinariamente preparado, que no es capaz de transferir sus conocimientos y favorecer el crecimiento de las personas que trabajan con él? Tal vez sea mejor un técnico un poco menos ‘perfecto’ (aunque sí competente), pero capaz de hacer crecer las personas y la organización, transfiriendo sus habilidades a un equipo que pueda funcionar. Al respecto, podemos citar una investigación de la Universidad de California UCLA, que establece que sólo el 7% del liderazgo es atribuible a la inteligencia (IQ), y que el 93% restante proviene de la confianza, la adaptabilidad, la presencia, la creatividad, la integridad, la autenticidad y la honestidad.

Estamos hablando de inteligencia emocional, un concepto que se sustancia en torno a dos aspectos principales:

Inteligencia intrapersonal, o autogestión, es decir la capacidad de entender lo que está sucediendo dentro de nosotros y actuar en consecuencia

Inteligencia interpersonal y social, la gestión de las relaciones, la capacidad de entender lo que está pasando a los demás, y entre los demás, y actuar en consecuencia.

Un celebre y exitoso artículo de Daniel Goleman y Richard Boyatzis publicado en el Harvard Business Review en 2008 ha puesto definitivamente de relieve la importancia de la inteligencia emocional (y social) para el desarrollo de un ejercicio efectivo de liderazgo.

A partir de los descubrimientos más recientes de la neurociencia (neuronas espejo, células fusiformes, osciladores), los autores sostienen que la inteligencia social es un conjunto complejo de habilidades de relación e interpersonales construidas dentro de circuitos neuronales específicos. En particular, puede que el descubrimiento reciente más importante en neurociencia conductual sea la identificación de las neuronas espejo en áreas dispersas del cerebro que nos revela como los seguidores reflejan, literalmente, a sus líderes.

La inteligencia social tiene, por tanto, una sólida base biológica y comportamientos como el de mostrar empatía o estar en sintonía con los demás afectan a la química del cerebro tanto del líder como de los seguidores.

Citando a los autores del artículo:

“Los investigadores han encontrado que la dinámica líder-seguidor no es un caso de dos (o más) cerebros independientes reaccionando consciente o inconscientemente el uno al otro. Sino que, las mentes individuales se fusionan, en un sentido, en un único sistema. Creemos que los grandes líderes son aquellos cuyo comportamiento aprovecha la fuerza del sistema de interconexión cerebral”. El punto central y la principal ventaja de la inteligencia emocional consiste en “actuar en consecuencia”. Si no somos capaces de dominar tan profundamente la relación con nosotros mismos, vamos a ser incapaces de dominar la relación con los demás y gestionar nuestras metas, nuestras prioridades, esencialmente nuestro ser activos valiosos para la organización. No es suficiente actuar, es esencial actuar en la dirección correcta y para hacer esto, es necesario leer y entender lo que no es objetivo, lo que no está en la capa exterior de los individuos y de los equipos dentro de la empresa: es necesario descender a un nivel diferente, más profundo, donde surgen las raíces de la conducta, de la influencia y de la motivación de personas y equipos.

La inteligencia emocional es lo que distingue a un líder de buen nivel de un líder muy competente en cuanto a la actitud y a la eficacia interpersonal. Un mundo de diferencia en términos de método y resultados.

Para evaluar la inteligencia social y crear planes de desarrollo, Goleman y Boyatzis proponen una herramienta de evaluación conductual basada en siete habilidades emocionales y sociales:

Empatía

Entender lo que motiva a los demás, incluso a los que vienen de diferentes ambientes y experiencias, desarrollar sensibilidad a sus necesidades

Sintonía

Escuchar con atención, pensar en cómo se sienten los demás, sintonizarse en sus estados de ánimo

Conciencia Organizacional

La capacidad de apreciar la cultura de la organización y entender sus redes sociales, las normas explícitas e implícitas

Influencia

La capacidad de persuadir y reunir el apoyo de personas clave

El crecimiento de los demás

Habilidades relacionadas con el coaching, mentoring, con proporcionar feedbacks útiles y eficaces

Inspirar a los demás

Desarrollo de una visión convincente, la construcción de un tono emocional positivo, capacidad para infundir orgullo y sacar lo mejor de las personas

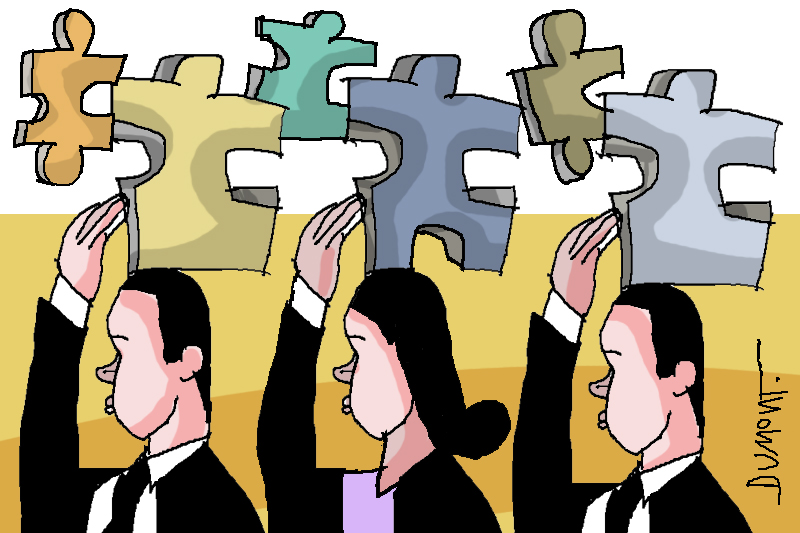

Trabajo en equipo

Fomentar la participación y colaboración de todos los miembros del equipo

También podemos indicar algunas habilidades que son definitivamente fortalecidas por el desarrollo de la inteligencia emocional:

• generar confianza en nuestro equipo y colaboradores;

• estar presentes y sólidos en nuestro papel;

• aprender y desarrollar el instrumento de “preguntas poderosas”;

• capacidad de comunicarse de manera directa;

• capacidad de crear y hacer percibir la conciencia (de sí mismo, de la empresa, de las habilidades de cada uno);

• capacidad de desarrollar acciones en la dirección correcta;

• capacidad de gestionar los objetivos y las actividades que involucran a otros sectores;

• capacidad para asumir y delegar la responsabilidad;

capacidad para gestionar los progresos y el crecimiento de la responsabilidad en sí mismos y en los demás.

Si estamos de acuerdo con el hecho de que el papel del directivo se basa en elegir a las personas y hacerlas crecer con satisfacción y en consonancia con el logro de los objetivos de la organización, es importante preguntarnos cómo podemos asumir una responsabilidad tan grande sin conocer, dominar y gestionar el patrimonio emocional “personal” nuestro y de nuestros colaboradores. La inteligencia emocional es una herramienta crucial para entender y aprovechar todo el potencial de las personas y de los equipos dentro de la empresa y puede resolver muchos problemas y necesidades del negocio, sin recurrir a recursos externos, que pueden, a menudo, ser caros e ineficientes.

De esta manera, concluyen Goleman y Boyatzis, “el llamado lado suave del negocio empieza a ser no tan suave después de todo”.

Más Fuentes

Publicado en Andrés Raya. Post original aquí.

Si te ha interesado este post, no olvides dejarnos tus comentarios. También apreciamos que los compartas con tus amigos y contactos en las redes sociales. Muchas gracias.

A primera vista se podría pensar que asertividad y empatía tienen poco en común. La empatía está orientada a los demás, tienen un enfoque centrado en torno a otras personas; mientras que la asertividad se basa en el conocimiento de las propias necesidades y deseos. Para muchos, asertividad y empatía son cualidades de signo opuesto. Pero están equivocados. La relación entre ambas habilidades intrapersonales trascienden la superficie y es evidente, pese a encontrarse en una capa muy profunda.

A primera vista se podría pensar que asertividad y empatía tienen poco en común. La empatía está orientada a los demás, tienen un enfoque centrado en torno a otras personas; mientras que la asertividad se basa en el conocimiento de las propias necesidades y deseos. Para muchos, asertividad y empatía son cualidades de signo opuesto. Pero están equivocados. La relación entre ambas habilidades intrapersonales trascienden la superficie y es evidente, pese a encontrarse en una capa muy profunda.

Las personas que experimentan

Las personas que experimentan

Publicado en rething by ESIC. Post original aquí.

Si te ha interesado este post, no olvides dejarnos tus comentarios. También apreciamos que los compartas con tus amigos y contactos en las redes sociales. Muchas gracias.