por Adrián Triglia

A veces nos comportamos como fanáticos con tal de no poner en peligro nuestras creencias.

¿Qué es el sesgo de confirmación?

Dicho de un modo resumido, el sesgo de confirmación es una propensión a dar más importancia y credibilidad a los datos que encajan con nuestras creencias que a aquellos que las contradicen, aunque en un principio ambas informaciones sean igual de fundamentadas.

Este sesgo no solo es negativo porque contribuya a que nuestras ideas no cambien. Además, bajo su efecto corremos el riesgo de creer que ideas totalmente discutibles y opinables son casi verdades reveladas, conocimiento puramente objetivo que sería poco sensato poner bajo sospecha. Es decir, que el sesgo de confirmación es el peor enemigo de la filosofía, dado que refuerza constantemente las ideas que de manera automática hemos decidido creer a toda costa.

El papel de la disonancia cognitiva

La disonancia cognitiva es un concepto muy conocido en el ámbito de la psicología, y consiste en el sentimiento de malestar que experimentamos cuando una idea entra en conflicto con una de nuestras creencias.

A veces aprendemos a gestionar este malestar de un modo constructivo modificando nuestras explicaciones acerca de la realidad, y otras no lo conseguimos y nos limitamos a manipular esas ideas de cualquier manera para que prime la importancia de lo que ya veníamos creyendo desde antes. El sesgo de confirmación es uno de esos elementos que nos lleva a descartar ideas provocadoras por el simple hecho de serlo.

Para entender mejor lo que es un sesgo de confirmación y el modo en el que la disonancia cognitiva puede ser mal gestionada, veamos algunos ejemplos basados en un caso ficticio.

Ejemplos de sesgo de confirmación

Imaginemos que, después de visitar algunas páginas web pertenecientes a partidos de extrema derecha, a una persona le empieza a rondar por la cabeza la idea de que la población negra originaria de varios países africanos es menos inteligente que los europeos y los asiáticos.

Según este punto de vista, la pobreza y el poco desarrollo tecnológico vivido en estas regiones se debería a una menor habilidad cognitiva en el promedio de los habitantes de esta región. Esta es una idea seductora, porque nos ofrece una explicación simple sobre un fenómeno que antes creíamos más complejo, y gracias a esto, y aunque no se dé cuenta, esa persona empieza a atribuir la pobreza y las desgracias sufrida en estas zonas a la baja inteligencia de estas gentes.

Sin embargo, como sus ideas encajan mal con el modo de pensar de muchos de sus vecinos, las creencias de esta persona pronto se ven confrontadas. Algunos dicen que dar por supuesto la inferioridad intelectual de la población negra resulta muy gratuito, especialmente teniendo en cuenta que aún se sabe muy poco acerca de lo que hace que algunas personas sean más o menos inteligentes. Ante esto, la persona cae en la cuenta de que quien le replica de este modo es conocido por ser activista de izquierdas, y asume por tanto que su visión de la realidad ha sido distorsionada por la propaganda progresista. Esto hace que no tenga en cuenta lo que le dice.

Otra persona señala que, incluso aunque prácticamente ya no exista esclavitud en los países occidentales, la pobreza de las generaciones pasadas de negros aún afecta a la educación de las nuevas generaciones, y por eso el desarrollo de muchos niños y niñas se ve complicado por la escolarización de mala calidad, la mala alimentación y demás factores que se ha demostrado que contribuyen a que el CI disminuya. Pero esta explicación, a los ojos del otro, es demasiado enrevesada, y por ello la rechaza: la explicación más simple tiene que ser que esa tendencia a la baja inteligencia está en la propia biología de las personas.

Finalmente, un vecino objeta que incluso en personas negras de clase media, el estigma que pesa sobre las personas negras en general a causa del racismo tiene el poder de hacer que sus expectativas de vida sean mucho más modestas, por lo cual no le den tanta importancia a la educación desde pequeños y que, por consiguiente, lleguen con más inseguridad y menor experiencia a las pruebas de inteligencia, baterías de ejercicios que recuerdan mucho a todo lo que se hace en el contexto académico. Pero esta explicación sigue sin ser tan simple y “hermética” como la idea de que las personas negras son menos inteligentes, así que también es tomada como una deformación de la realidad para hacer que esta encaje en la propia ideología.

En el futuro, esta persona se fijará en todas las representaciones de personas negras que aparecen por la televisión y demás medios de comunicación, y cada vez que vea un caso de asesinato por parte de un ciudadano afroamericano, por ejemplo, lo atribuirá a la incapacidad de este para ganarse la vida de forma civilizada. Por otro lado, cuando vea a una persona negra que ha tenido éxito en la vida y dispone de una formación y educación excelentes, lo atribuirá a la influencia que “la cultura blanca” ha tenido sobre él.

Ignorando lo que nos contradice, aceptando lo que nos reafirma

Tal y como hemos visto en el ejemplo, el sesgo de confirmación puede tener consecuencias dramáticas en el modo en el que interpretamos la realidad. Por ejemplo, hace que la simplicidad de una creencia sea vista como una cualidad positiva de esta, independientemente en los peligros que entrañan los simplismos: nos puede llevar al pensamiento circular, porque una creencia tan simple lo explica todo y a la vez no explica nada.

Por otro lado, otra característica del sesgo de confirmación es que hace que todas las experiencias que pueden ser usadas para reforzar una creencia capten de inmediato nuestra atención, mientras que las que nos contradicen sean ignoradas o, como máximo, nos lleven a pasar de puntillas sobre ellas, buscando cualquier explicación que permita hacer ver que nuestras ideas no tienen por qué verse amenazadas.

En el ejemplo, las hipótesis basadas en la influencia social y la educación son descartadas sistemáticamente a favor de una explicación basada en la biología, pero ocurre lo contrario al ver a una persona negra y mucho más formada que la media de ciudadanos: en este caso, la explicación sí está en lo social.

Publicado en Psicología y Mente. Post original aquí.

Si te ha interesado este post, no olvides dejarnos tus comentarios. También apreciamos que los compartas con tus amigos y contactos en las redes sociales. Muchas gracias.

Me gusta:

Me gusta Cargando...

Share

Las empresas se encuentran ante la problemática de explotar el negocio actual, a la vez que exploran el futuro. Un futuro, que tarde o temprano se convertirá en el presente. Esta dualidad entre explotar y explorar no parece estar bien resuelta en la mayoría de organizaciones. Las capacidades, habilidades y herramientas necesarias para dominar estas dos actividades, son diferentes. Sin embargo, muchos insisten en utilizar los mismos mecanismos que les han dado buenos resultados a la hora de explotar, para enfrentarse al reto de explorar.

Las empresas se encuentran ante la problemática de explotar el negocio actual, a la vez que exploran el futuro. Un futuro, que tarde o temprano se convertirá en el presente. Esta dualidad entre explotar y explorar no parece estar bien resuelta en la mayoría de organizaciones. Las capacidades, habilidades y herramientas necesarias para dominar estas dos actividades, son diferentes. Sin embargo, muchos insisten en utilizar los mismos mecanismos que les han dado buenos resultados a la hora de explotar, para enfrentarse al reto de explorar. Para lograr la sistematización de la innovación, y por lo tanto innovar de manera sostenida en el tiempo, he desarrollado un modelo al que he bautizado como método de las ocho palancas. El objetivo es establecer cuales son los elementos que juegan un papel relevante para desarrollar la capacidad organizativa de innovar, de manera que cada empresa decida que palancas deben ser accionadas y en que dirección. No se trata de decir exactamente que debe hacer cada compañía, ni de que haya una sola solución. Cada organización debe encontrar su propio modelo de innovación.

Para lograr la sistematización de la innovación, y por lo tanto innovar de manera sostenida en el tiempo, he desarrollado un modelo al que he bautizado como método de las ocho palancas. El objetivo es establecer cuales son los elementos que juegan un papel relevante para desarrollar la capacidad organizativa de innovar, de manera que cada empresa decida que palancas deben ser accionadas y en que dirección. No se trata de decir exactamente que debe hacer cada compañía, ni de que haya una sola solución. Cada organización debe encontrar su propio modelo de innovación.

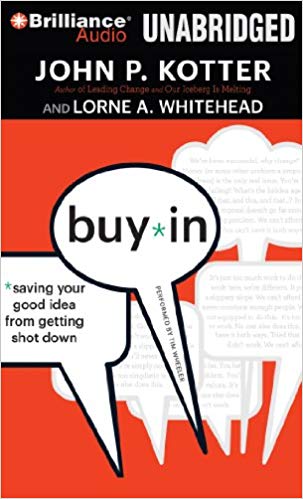

Los hipotéticos lectores de este blog están a buen seguro familiarizados con situaciones en las que sus ideas son ignoradas, denostadas, brutalmente descuartizadas, sacrificadas en los altares de la cortedad de miras, la ruindad o el interés particular de algun individuo o grupo. En otras palabras, todos nosotros, en alguna ocasión de nuestras vidas [probablemente en más de una], hemos tenido que defender una idea frente a una audiencia más o menos hostil. Es por eso que a todos nos interesa leer lo que John Kotter tiene que decir al respecto en

Los hipotéticos lectores de este blog están a buen seguro familiarizados con situaciones en las que sus ideas son ignoradas, denostadas, brutalmente descuartizadas, sacrificadas en los altares de la cortedad de miras, la ruindad o el interés particular de algun individuo o grupo. En otras palabras, todos nosotros, en alguna ocasión de nuestras vidas [probablemente en más de una], hemos tenido que defender una idea frente a una audiencia más o menos hostil. Es por eso que a todos nos interesa leer lo que John Kotter tiene que decir al respecto en  Si nos piden pensar en alguien creativo, cada uno de nosotros imaginará algo diferente. Un emprendedor techie al estilo Steve Jobs, Madonna y su desparpajo, un científico loco de pelos revueltos, una artista trascendente como Frida Kalho.

Si nos piden pensar en alguien creativo, cada uno de nosotros imaginará algo diferente. Un emprendedor techie al estilo Steve Jobs, Madonna y su desparpajo, un científico loco de pelos revueltos, una artista trascendente como Frida Kalho.

Publicado en rething by ESIC. Post original aquí.

Si te ha interesado este post, no olvides dejarnos tus comentarios. También apreciamos que los compartas con tus amigos y contactos en las redes sociales. Muchas gracias.