por Virginia Arranz

La gestión por valores es una valiosa herramienta para mejorar el compromiso de los colaboradores con la misión de sus organizaciones. Los empleados que comparten los valores corporativos se encuentran satisfechos con su trabajo, se involucran al máximo en el desempeño de sus funciones y se comprometen con sus empresas para alcanzar juntos el éxito.

En este sentido, resulta esencial transformar los modelos de dirección y gestión de RR. HH. de las empresas, poniendo el foco en las personas y no tanto en los resultados, para poder gestionar la complejidad, la incertidumbre y la competitividad del actual mercado laboral y conquistar los grandes retos y desafíos del SXXI.

La gestión por valores en la evolución hacia nuevos modelos de dirección y gestión de RRHH

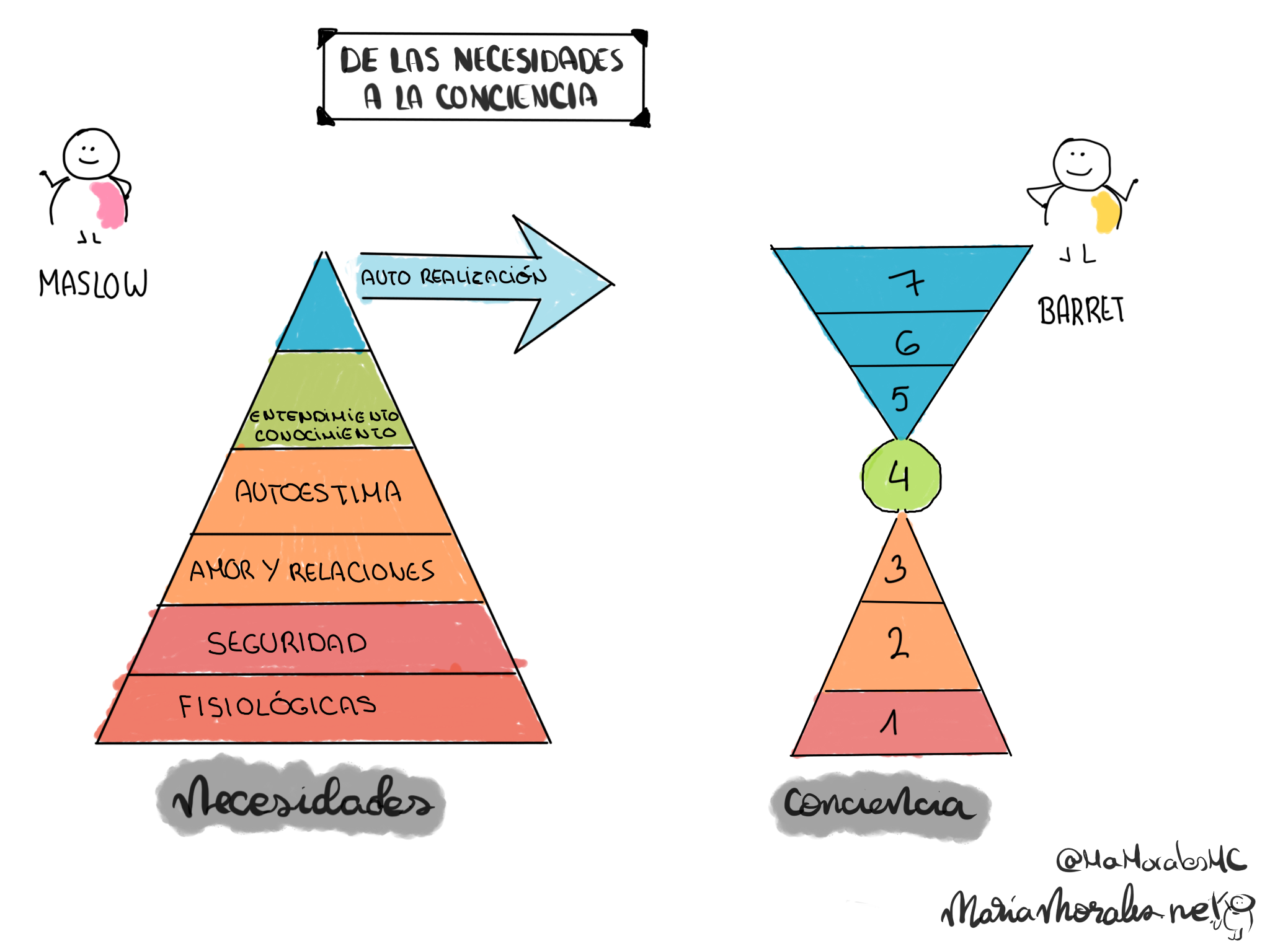

La Dirección por Instrucciones (DpI) de principios de siglo y la Dirección por Objetivos (DpO), que nace en 1960 y perdura en la actualidad parecen ahora insuficientes. De la mano de García, S. y Dolan, D. nace en 1997 un nuevo paradigma, la Dirección por Valores (DpV), que pone el foco en la persona y no tanto en la producción (DpI) o en los procesos (DpO), entendiendo que las personas son el principal valor de las empresas. La idea que subyace a esta orientación humanista es que mientras que los objetivos van a servir para traducir las acciones en un rendimiento efectivo y los valores sirven para dar sentido a tales acciones (García, S. 2011).

Resulta obvio pensar que si el empleado encuentra un sentido claro a todo aquello que hace en la empresa y piensa que es el sitio donde puede ver cumplidas sus deseos, aspiraciones y metas, se sentirá satisfecho en su trabajo, se involucrará al máximo en su cometido y pondrá en juego todo su potencial para entusiasmarse con los fines estratégicos de la organización.

Invertir en la gestión del compromiso, ¿Es rentable?

Sin duda, lo es. Como se desprende del informe del último Barómetro del Compromiso en España (Tatum y Meta4, 2015), la inversión en la mejora del compromiso de los colaboradores es una estrategia empresarial rentable cuyo retorno se obtiene en forma de incremento de ventas, mejora de la experiencia cliente y reducción de costes. Por el contrario, la pérdida del compromiso impide que los empleados contribuyan de manera activa a la consecución de los objetivos del negocio. La fuga de talento, el incremento de la rotación y el presentismo son también consecuencias de la falta de compromiso. Dichas consecuencias se traducen en un aumento de costes, en una disminución de la productividad y en la pérdida de eficiencia de las organizaciones.

Los valores corporativos en el compromiso de los empleados

Según se concluye de los resultados del informe, las tres palancas de impacto en el compromiso de los trabajadores son: la identificación con los valores corporativos en primer lugar, seguido de la sensación de satisfacción en la realización del trabajo y de la sensación de desafío o reto en la consecución de metas. Parece pues que la Implantación de valores corporativos en la organización cobra protagonismo ante el conjunto de prácticas organizacionales diseñadas para movilizar el compromiso de los trabajadores y la adhesión afectiva con su empresa.

Implantar valores corporativos en la empresa, ¿Qué significa?

Empecemos por lo que no significa, implantar valores corporativos no es decidir de manera unilateral los valores que mejor representan la esencia de la organización, ni tampoco es dictar a los empleados los comportamientos y prácticas alineadas a dichos valores que a su vez resultan deseables para la empresa en pro de alcanzar las metas y fines estratégicos.

Por el contrario, implantar valores corporativos significa formular de manera participativa los valores corporativos, clarificarlos y traducirlos en comportamientos alineados y prácticas organizacionales hasta llegar a interiorizarlos e incorporarlos a la forma habitual de trabajar. Es también realizar auditorías de valores de manera periódica para asegurarse de que los valores se están instaurando de manera definitiva y que suponen una guía de actuación clara para toda la organización. En definitiva es impregnar a toda la empresa de una forma común de pensar, sentir y hacer en la que se cree y confía.

El IIC investiga en la evaluación de valores en el trabajo

En este contexto, el IIC en los últimos años ha estado trabajando en el estudio y medición de valores personales y organizaciones con el propósito de servir de apoyo a aquellas empresas que se decidan a implementar un modelo de gestión por valores, o bien, a aquellas en las que ya está funcionando. Más en concreto, hemos desarrollado PODIUM, una herramienta online de evaluación de valores personales y organizacionales que persigue dos objetivos generales:

- Medir valores a nivel personal y organizacional, identificando los valores que resultan prioritarios para ambas partes, la naturaleza de los mismos y sobre todo, las relaciones de ajuste, alineación y congruencia entre la persona y la empresa.

- Medir el impacto que a nivel personal y organizacional están teniendo las prácticas derivadas de la implementación de un modelo de gestión por valores, por ejemplo, acciones de comunicación. El fin último es tener una medida del grado en que la implantación de los valores corporativos ha resultado efectiva y no consiste en una mera exposición de los mismos.

Herramienta para evaluar online valores personales y organizacionales

A partir del estudio de diferentes modelos teóricos (Schwartz, 1992; Valderrama, B; 2010 y García, S y Dolan, S. 1997), de distintas herramientas y metodologías de medida de los valores y sobre todo, centrándonos en las necesidades del mercado en este terreno, el IIC ha desarrollado PODIUM, una prueba de evaluación de valores propia con las siguientes características principales:

- Administración, corrección e interpretación automatizada.

- Configuración personalizada de la prueba atendiendo a las necesidades de evaluación del cliente.

- Descomposición de la prueba en tres escalas generales para medir diferentes variables: a) percepción de ajuste e identificación con los valores de la organización, b) jerarquía de valores personales y organizacionales, c) coherencia entre los valores que defiende el individuo o la organización y el comportamiento real observado en el contexto del trabajo.

- Evaluación de 25 valores universales, aplicables a cualquier cultura organizativa y traducida a evidencias de comportamiento observables.

- Evaluación del sistema de valores en tres dimensiones atendiendo a la naturaleza o propósito final que prevalece en estos. Pudiendo ser valores de carácter personal – afectivo, productivo – pragmático o bien ético sociales.

- Informe automatizado individual acerca del nivel obtenido en los diferentes indicadores medidos así como la repercusión que estos pueden tener en la forma de pensar, sentir o actuar en el trabajo.

La prueba de valores: ¿Cuándo y para qué evaluar valores?

PODIUM ha sido concebida para poder ser utilizada en distintos procesos de RRHH y con distintos objetivos, entre ellos:

1- Procesos de evaluación interna. Objetivos de la evaluación:

- Identificar valores corporativos de manera participativa.

- Medir la puesta en acción de valores corporativos (Auditoría de valores).

- Medir el impacto en el empleado de prácticas organizacionales (TO).

- Medir ajuste empleado – puesto -organización (P- O fit).

- Medir valores a través de comportamientos deseables en la organización como complemento a otras medidas de la evaluación del desempeño.

2. Procesos de selección externa. Objetivos de la evaluación:

- Medir los valores del candidato a través de evidencias comportamentales.

- Medir la identificación del candidato con los valores de la compañía para poder conocer el ajuste de este con respecto al futuro puesto.

Después de la evaluación de valores… ¿qué hacer?

Los resultados obtenidos a partir de la evaluación han de cumplir necesariamente al propósito para el cuál esta se ha realizado. En este sentido, somos conscientes de que el proceso de evaluación en valores no debería culminar con la emisión de un informe exhaustivo que recoja la descripción y clasificación de la persona o de la organización en relación a los valores que estos defienden o promueven. La información recogida en el informe ha de ser el punto de partida para llevar a cabo un proceso de comunicación con el cliente donde se transforme la información en conocimiento útil para la organización.

Los objetivos a lograr a través del proceso de comunicación son:

- Explicar los resultados de manera que estos se conviertan en una inversión rentable para el demandante. Esto pasa por expresar el impacto o repercusión que pueden tener en la práctica los hallazgos encontrados, así como las incoherencias detectadas.

- Movilizar y orientar al cliente hacia la acción, ayudándole a identificar prioridades de intervención y a diseñar un plan de acción para su consecución.

- Proponer al cliente acciones de intervención que resulten claramente necesarias y válidas para cubrir los principales gaps encontrados tanto en personas como a nivel organizativo.

Implantar la gestión por valores en la empresa: desafíos y oportunidades

Me atrevo a lanzar desde aquí un mensaje de ánimo a todos aquellos indecisos, que se resisten a abandonar sus modelos de dirección más clásicos y principalmente preocupados por los objetivos, la productividad y los resultados. Tales modelos, caracterizados por la dirección autocrática, rígida, inflexible y poco participativa, donde el papel de los empleados se limita a servir de vehículo para lograr las metas estratégicas, no tienen cabida en el modelo de negocio del S. XXI.

Claramente, es necesario innovar en dirección y gestión, no solo en estrategias, productos y servicios. Se impone la necesidad de apostar por modelos de gerencia humanista, que apuesten por la horizontalidad como estructura organizativa, la participación, la autodirección y la satisfacción del empleado.

Lejos de parecer una utopía, muchas empresas cuentan ya con un modelo de gestión por valores capaz de infundir sentido de pertenencia, involucración y compromiso entre los empleados.

Consejos para implantar la gestión por valores

Algunos consejos para animar a directores de RR. HH. a implantar un modelo de valores:

- Introduzcan la dimensión humana en el pensamiento directivo pero no hagan que esta sustituya la dirección y gestión por objetivos. Formulen unos principios rectores que favorezcan tanto a la empresa como al trabajador.

- Planifiquen el proceso de implementación de valores corporativos de manera que no se traduzca a una mera formulación de intenciones. Adopten un proceso sistemático a través del cual se consiga que los valores se impregnen en la manera de actuar, sentir y pensar de toda la organización.

- Soliciten la participación de los empleados en el momento de formular los valores organizacionales. Involucren a los empleados para conocer sus valores personales y hacer que estos sean congruentes con los valores que defiende la dirección. Hagan que sientan identificados con los valores corporativos y que los sientan como propios.

- Comuniquen con claridad los valores, su significado y su traducción al comportamiento del día a día en el trabajo. Hagan que cada persona entienda exactamente lo que se espera conseguir y que han de hacer para ello.

- Midan el impacto de las diferentes prácticas de implantación de valores. Evalúen comportamientos, actitudes y resultados de manera continua, objetiva y fiable para corregir desviaciones entre lo esperado y lo real.

Publicado en Instituto de Ingeniería del Conocimiento. Post original aquí.

Si te ha interesado este post, no olvides dejarnos tus comentarios. También apreciamos que los compartas con tus amigos y contactos en las redes sociales. Muchas gracias.

El Modelo Mintzberg, construido por el profesor canadiense Henry Mintzberg en 1979, es un modelo para describir las estructuras y organización de las empresas que pretende ser una guía para comprender, clasificar y diseñar la estructura de una organización, como la de tu empresa.

El Modelo Mintzberg, construido por el profesor canadiense Henry Mintzberg en 1979, es un modelo para describir las estructuras y organización de las empresas que pretende ser una guía para comprender, clasificar y diseñar la estructura de una organización, como la de tu empresa.