por Pilar Torrijos Gijón

por Pilar Torrijos Gijón

Hace cosa de dos años publiqué una entrada que tuvo muy buena acogida.

Hoy puedo decir que es el post más visto, leído y compartido de cuantos integran este blog. Lleva por título Conócete mejor con la ventana de Johari, y como puedes suponer le tengo especial cariño.

Si no conoces la ventana de Johari, te recomiendo que antes de seguir leyendo hagas clic en el vínculo anterior y te pongas al día. Es una herramienta extremadamente útil para la vida en general, y ese es principal motivo por el que tiene tanto éxito. Es una herramienta psicológica sencilla, útil y práctica. Haz clic y serán los cinco minutos más aprovechados del día.

Desde entonces, he ido recibiendo peticiones para que ampliase el contenido del post (reconozco que era claro pero escueto). Y aquí está el resultado. Procuraré dar respuesta a las preguntas que me habéis hecho profundizando un poco más en este magnífico modelo.

Lo bueno de la ventana de Johari es que puedes aplicarla en diferentes entornos y situaciones –familiar, social, académico, profesional–; pero a pesar ser tan versátil siempre persigue el mismo fin:

- ampliar la idea que tienes de ti mismo

- ser consciente de tu propia personalidad

- fortalecer vínculos con los demás (las personas que te dan feedback)

¿Por qué dicen que es tan importante conocerse a sí mismo?

Bueno, ésta no es una moda reciente, ya los sabios griegos lo decían: conócete a ti mismo. Y si la recomendación ha llegado hasta nuestros días por algo será.

Conocerte bien es una de las mejoras cosas que puedes hacer por ti. Pensarás ¿qué me puede aportar el autoconocimiento?

En mi opinión, Todo.

Porque si conoces tus fortalezas, las potenciarás; si sabes de tus debilidades, estarás en disposición de hacer algo para cambiar; y si eres capaz de identificar tus emociones podrás manejarlas y controlarlas mejor. Lo cual no significa que las reprimas, sino que al ser consciente de ellas puede aprovecharlas en tu propio beneficio y de los que te rodean.

¿Dirías que te conoces bien?

Si quieres, podemos hacer la prueba ahora mismo.

Por ejemplo, en el próximo minuto ¿sabrías mencionar tres puntos fuertes y tres puntos débiles que te caractericen? (…) Los segundos son más difíciles, lo sé. Sobre esto tienen mucho que decir los profesionales de Recursos Humanos. A pesar de ser una pregunta de libro, con muchas posibilidades de ‘caer’ en las entrevistas de selección, sólo un pequeño porcentaje de candidatos es capaz de responder con soltura y decisión qué se le da bien hacer y en qué necesita mejorar. Por lo tanto, el autoconocimiento es fundamental, aunque solo sea para poder superar con éxito entrevistas de trabajo.

¿Quién fue Johari?

Johari no es una persona, sino dos.

Esto precisa una aclaración.

Según la wikipedia, la palabra Johari es el resultado de la unión de las iniciales de los nombres de pila de los creadores de la ventana. Joseph Luft (1916–2014) y Harrington Ingham (1914–1995). Si unes las letras en negrita obtendrás la palabra Johari. Así de originales fueron.

DESCUBRE QUIÉN ERES

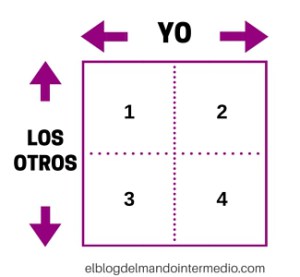

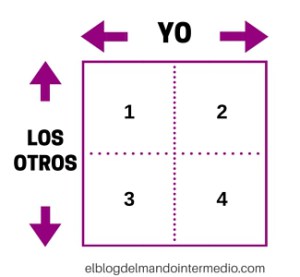

Según el modelo, cada persona está representada en un diagrama con cuatro áreas o zonas distintas. Estas cuatro áreas son el resultado de combinar dos columnas y dos filas superpuestas entre sí.

Las columnas representan el YO.

Las filas representan a los OTROS, los miembros de un grupo o de un equipo.

Hay que decir que si bien la ventana de Johari se aplica normalmente a un individuo (Yo) con respecto a un grupo (los otros/los demás), el modelo también se puede utilizar para desarrollar colectivos o equipos de trabajo. En este caso, el ‘Yo’ sería el grupo y ‘Otros’ sería otros grupos o colectivos diferentes.

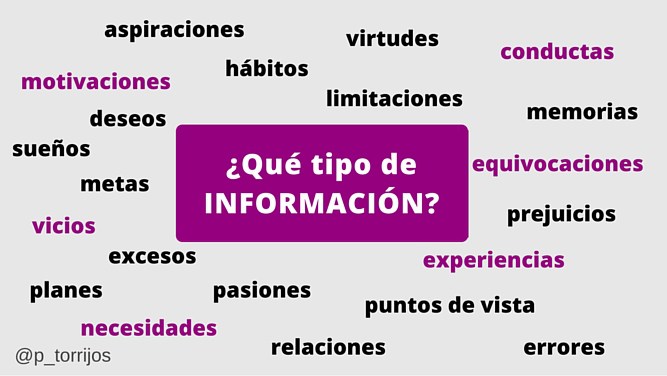

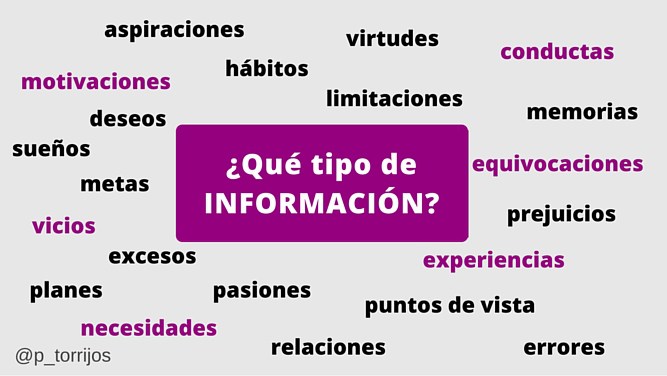

El diagrama simboliza el grado de Información (en la siguiente imagen) que se conoce de una persona, en términos de si es conocida/desconocida por ella misma y de si esa misma información es conocida/desconocida por los demás.

Cuando ambas variables se cruzan forman cuatro partes que representan las cuatro áreas de la Persona sobre la que se aplica la ventana:

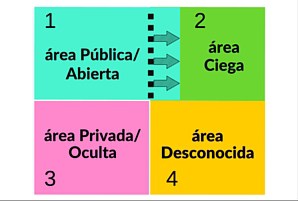

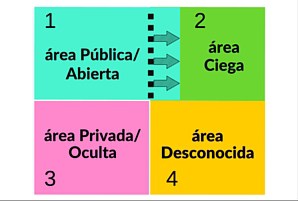

- Área Pública

- Área Ciega

- Área Privada

- Área Desconocida

Vamos a ver cada uno de los cuadrantes como si se tratara de tu propia ventana.

1. Tu área Pública

Yo conozco – los Demás conocen

Yo conozco – los Demás conocen

También se la conoce como área abierta. Contiene toda la información que has elegido compartir con otras personas.

Puede ser información importante y valiosa o bien insignificante y trivial, depende de ti. Pero lo que la caracteriza es que has decidido hacerla de dominio público.

Tampoco es necesario dar información demasiado personal. Lo ideal es encontrar un equilibrio entre lo que tú sabes de otra persona y ella sabe de ti.

De las cuatro zonas, esta área (la pública) es la más dinámica de todas. Aquí se produce el intercambio de información, aquí es donde se fortalecen los vínculos con los demás y donde se produce el autoconocimiento.

Se podría resumir en cuatro palabras: Dar y Recibir Feedback. Y gracias a ello te ves a ti mismo tal y como te perciben los demás.

2. Tu área Ciega

Yo desconozco – los Demás conocen

Yo desconozco – los Demás conocen

Este cuadrante abarca lo que desconoces de ti mismo, cosas de las que no eres consciente pero que los demás sí conocen.

En otras palabras, representa todo lo que los demás saben de nosotros pero que no nos dicen.

El área ciega es como el ángulo muerto del YO. Por más que mires, no ves nada. Son palabras, miradas, gestos… información que se nos escapa y de la que no somos conscientes (tics nerviosos, muletillas, gestos recurrentes que nos pasan desapercibidos). Y aunque tú no seas consciente, el grupo sí los percibe y además saca conclusiones de ello.

Aquí también se encuentran aspectos de la personalidad que nadie se ha atrevido a corregirte. ¿Acaso no te pica la curiosidad?

Insisto en esta idea. El área ciega es una gran bola que impide conocerte mejor. La piedra nunca desaparece, siempre va a estar ahí; pero la buena noticia es que se puede erosionar y hacerse más pequeña. De ti depende que tu área ciega tenga el tamaño de un pedrusco o de una piedrecilla.

¿Cómo se obtiene la información que vive en el área ciega?

Preguntando.

En el ámbito laboral es básico solicitar feedback. Sólo así se perfeccionan habilidades, se corrigen defectos y se es más productivo. Vivir en la ignorancia no es que sea muy provechoso que digamos, pero cada persona es dueño de poner sus propios límites. Sólo a ti te corresponde decidir lo que quieres saber y hasta dónde quieres saber (no todos encajamos el feedback de la misma manera).

3. Tu área Privada

Yo conozco – los Demás desconocen

También se la conoce como área oculta.Contiene aspectos que no deseas revelar a los demás ni compartir con nadie. Forma parte de tu YO más íntimo y personal.

La información (en forma de hechos, pensamientos, experiencias del pasado, miedos) se mantiene escondida y oculta a ojos y oídos de los demás. Unas veces será por ocultar vicios, para no mostrar debilidad, por vergüenza a que se conozca algún fracaso… y otras veces simplemente por timidez y modestia.

Por ejemplo, si nunca he mencionado a mi círculo de amigos que en la infancia padecí de enuresis nocturna, esa información está bien protegida en mi área privada. Por la razón que sea no deseo darla a conocer. Digo lo mismo que unos párrafos más arriba, cada persona es libre de decidir qué va a contar, cuánto va a revelar, en qué momento y a quién/quiénes. Cada uno tiene su propio ritmo y se debe respetar.

¿Hay que preocuparse por tener mucha información privada oculta a los demás?

Por supuesto que no. Ocurre continuamente. Sobre todo cuando no hay suficiente confianza con el grupo, cuando temes sentirte rechazado o si crees que la información pudiera ser manipulada.

Por lo general, la cosa funciona así: tú compartes información privada y la otra persona te paga con la misma moneda revelando información que está en su cuadrante oculto. Por lo tanto, es lógico pensar que a medida que aumenta el compañerismo y la complicidad con los demás, te sientas más seguro y confiado para hablar de tus sentimientos más profundos. Y ellos contigo.

No todo en el área privada es material delicado. También puede haber información insignificante que aún no has tenido ocasión de contar hasta que por fin se presenta la ocasión de hacerlo.

Se entiende mejor con un ejemplo. Si en el transcurso de una conversación un compañero de trabajo menciona que está valorando la posibilidad de invitar a un cliente a comer en el restaurante X y casualmente tú has tenido una mala/buena experiencia anterior en ese mismo restaurante, lo normal sería ofrecer ese tipo de información para ayudar a la otra persona a tomar una decisión. Es decir, dejas salir información de tu área privada cuando se ha presentado la ocasión propicia. Para ti esa información es insignificante y sin embargo pudo resultar muy valiosa para la otra persona.

4. Tu área Desconocida

Yo desconozco – los Demás desconocen

Yo desconozco – los Demás desconocen

El último y cuarto cuadrante de la ventana de Johari representa al Yo desconocido.

Contiene aspectos de tu personalidad que nadie sabe, ni siquiera tú. Y en realidad lo ignoras porque al no haber vivido determinadas situaciones, no puedes conocer con certeza cuál sería tu reacción y el comportamiento que adoptarías llegado el caso.

En esta categoría del Yo desconocido se incluyen:

- Habilidades en potencia, talentos y destrezas aún no desarrolladas ya sea por falta de formación o falta de oportunidades.

- Emociones latentes, sentimientos inexplorados porque no se ha vivido aún la situación propicia para sentirlos.

- Miedos, fobias o aversiones que una persona no sabe que tiene.

Se podría decir que es algo que está en tu subconsciente –adormecido- y que aún no se ha manifestado esperando que llegue el momento de vivir esas nuevas experiencias.

¿Recuerdas el caso del profesor Neira?

El profesor universitario que se hizo célebre por intentar impedir la agresión de un hombre a su pareja. Aquel 2 de agosto de 2008 Jesús Neira decidió enfrentarse a un hombre que maltrataba a una mujer en plena calle. ¿Qué hubieras hecho tú en su situación? ¿Hubieras actuado igual? Puede que pienses que sí, que también intentarías impedirlo. Pero es algo que nunca sabrás con certeza a no ser que vivas una situación similar. A lo mejor, contrariamente a lo que piensas, llegado el momento te quedas paralizado, incapaz de poder reaccionar; o te alejas atemorizado, eso no tiene nada que ver contigo. Pues bien, a eso quiero llegar. En realidad tienes una idea de cómo podrías reaccionar ante una determinada situación, pero no puedes saberlo con certeza hasta que por fin lo vives en primera persona.

La información desconocida que de pronto se descubre puede tomar diferentes caminos: (1) hacia el área pública: compartiendo con los demás la información que acabas de descubrir de ti mismo, (2) hacia el área ciega: si es observada por los demás pero no la revelan y (3) camino del área privada: si eres tú el que la descubres y decides mantener oculta.

PASOS PARA CONOCERTE MEJOR

Vamos a ver paso a paso cómo interviene cada cuadrante en tu propio autoconocimiento.

Paso 1: Deja que te conozcan (área Pública)

Parto de la base de que tienes metas –personales, profesionales, académicas, etc.– Algunas de ellas sabes que puedes lograrlas por ti mismo, sin ayuda de nadie, simplemente con tu esfuerzo y voluntad. Pero también sabes que para lograr otras metas necesitas contar con la colaboración y ayuda de la gente que te rodea.

Bien, pues aquí entra en juego tu área pública.

Cuanto más compartes sobre ti, mejor te conocen.

Cuanta más información das sobre los objetivos que tienes en la vida, más capacidad tienen los demás para ayudarte a alcanzarlos.

Es por esto que moverse en el cuadrante público es esencial para el desarrollo de la persona. En esta área te haces plenamente consciente de tus capacidades, sabes lo que puedes lograr por ti mismo y lo que no, creas confianza, te dejas conocer, consolidas viejas relaciones y comienzas otras nuevas.

Paso 2: Quítate la máscara (área Privada)

¿Te has preguntado alguna vez si la información que mantienes en tu cuadrante privado te resulta útil reteniéndola ahí o por el contario le sacarías más provecho dándola a conocer?

Piénsalo.

Quizá te interese revelar ciertas cosas que ahora tienes bajo llave.

No obstante, el objetivo no debe ser recortar tu área privada hasta dejarla en la mínima expresión. Ya hemos visto que este cuadrante tiene que tener su propio espacio. Guardar secretos es bueno y saludable, actúa como una barrera para protegerte de personas que puedan usar cierta información para hacerte daño.

Por lo tanto, saber discriminar el tipo de información que das a conocer es tremendamente importante. No hay que compartir por el hecho de compartir, ni revelar información privada sin ton ni son, sino que hay que hacerlo con cierto orden y con un propósito. Antes de revelar aspectos íntimos de tu personalidad piensa si va a servir para generar confianza con el grupo o por el contrario podría perjudicarte.

Paso 3: Pide feedback. No temas averiguar qué huella dejas tras de ti (área Ciega)

El cuadrante ciego es el área más improductiva de todas, pero al mismo tiempo es una mina de oro para tu propio autoconocimiento.

Si quieres reducir tu ángulo muerto, involucra a otras personas y pídeles su opinión sobre ti. Pregunta cómo te ven, que te den detalles de tu carácter y del impacto que dejas en ellos. Se trata de averiguar lo que la gente dice de ti cuando no estás presente. Hacer y hacerte este tipo de preguntas es básico para crecer personal y profesionalmente.

Te propongo hacer el ejercicio que encontrarás en este enlace. Para ello necesitarás algunos amigos o compañeros de trabajo. Es un lista de rasgos positivos y negativos con los que podrás confirmar aspectos de tu personalidad que ya sabías y descubrir otros que desconocías. Al recibir retroalimentación sé respetuoso, escucha y reflexiona sobre lo que te han dicho. Es un ejercicio muy revelador. ¡Ánimo!

Paso 4: Escapa de tu zona de confort (área Desconocida)

A estas alturas habrás escuchado infinidad de veces que “salir de la zona de confort te permite vivir nuevas experiencias”. Y es cierto. Salir de tu zona de confort te hará descubrir más sobre ti mismo.

Si no te has puesto a prueba y no te has dado la oportunidad de explorar tus capacidades, nunca sabrás si tenías un talento oculto que podías haber desarrollado.

Todos sentimos cierto miedo e inseguridad frente a lo desconocido. Sin embargo, a medida que vayas experimentando nuevas situaciones, irás observando e identificando rasgos que desconocías tener. Unas veces te los señalarán los demás y otras veces los descubrirás por ti mismo. Según vayan saliendo a la luz irás construyendo una mayor conciencia de ti mismo.

Tras este repaso a las cuatro áreas de la ventana de Johari, hay que mencionar que las líneas que dividen los cuatro cuadrantes son móviles. Imagínate que la línea divisoria es como una cortinilla o un telón que se puede desplazar de un lado a otro. Como resultado, el tamaño de los cuadrantes varía y esto hace que un cuadrante pueda aumentar de tamaño a costa de que otro lo reduzca.

¿Has adivinado ya qué cuadrante conviene tener más grande? Efectivamente es el cuadrante público, que por otra parte es el que más influye en nuestro éxito y desarrollo personal.

Por suerte hay dos maneras de hacer que el área pública aumente su tamaño:

Dando feedback, divulgando y revelando información sobre ti mismo al grupo. Como ves en el primer diagrama, el área pública gana espacio en vertical conforme el área privada mengua.

Buscando la retroalimentación de los demás y siendo receptivo a sus comentarios. En el segundo diagrama el área pública se abre paso hacia la derecha, creciendo horizontalmente y reduciendo el cuadrante ciego.

CUÁNDO NO UTILIZAR LA VENTANA DE JOHARI

Decía al comienzo de esta entrada que la ventana de Johari puede aplicarse a todo tipo de entornos y situaciones. Y así es. Pero para sacar el máximo provecho a esta herramienta ha de cumplirse una condición: tiene que haber existido un mínimo de comunicación entre la persona (Yo) y el Grupo; la suficiente como para llegar a conocerse.

Porque si no hay un mínimo de confianza entre ambos o el conocimiento entre unos y otros es muy escaso o casi nulo, es más que probable que la ventana de Johari no cumpla su finalidad.

Por lo tanto, se desaconseja aplicar la ventana de Johari en grupos o equipos de trabajo en los que uno de sus miembros es nuevo o acaba de incorporarse al equipo. Y también en grupos de reciente creación donde ningún miembro se conoce entre sí y no ha habido tiempo para compartir información.

En casos así los cuadrantes superiores (abierto y ciego) serían muy pequeños puesto que el grupo tendría un conocimiento muy limitado del nuevo miembro del equipo, y viceversa. Por otro lado, el cuadrante oculto sería el que más espacio ocupara dentro de esa hipotética ventana. De ahí la inconveniencia de aplicar este modelo entre equipos que aún no se han establecido del todo.

Y para terminar, te dejo los siguientes enlaces donde podrás informarte mucho más sobre la ventana de Johari.

Si te ha gustado, comparte. ¡Gracias!

Créditos:

Imagen título: © Ghislain & Marie David de Lossy/cultura/Corbis

Imagen área pública: © moodboard/Corbis

Imagen área Ciega: © moodboard/Corbis

Imagen área Privada: © Wavebreakmedia LTD/Wavebreak Media Ltd./Corbis

Imagen área desconocida: © Arman Zhenikeyev/Corbis

@p_torrijos

Aprovechando el momento y en constante aprendizaje. Creadora del blog del Mando Intermedio y sumergida en el 2.0 sin olvidarme del 1.0

Madrid · http://elblogdelmandointermedio.com

Licencia:

El blog del Mando Intermedio está sujeto a una licencia Creative Commons

Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional

Publicado en El Blog del Mando Intermedio. Post original aquí.

Del mismo autor en este blog:

Soy empático. Bueno, eso creo.

Conócete mejor con la ventana de Johari

Para seguir leyendo:

Autoconocimiento: El primer paso hacia un liderazgo auténtico

El autoconocimiento. Primera aptitud de la inteligencia emocional

La magia del Empowerment. Resistencias y etapas

Si te ha interesado este post, no olvides dejarnos tus comentarios. También apreciamos que los compartas con tus amigos y contactos en las redes sociales. Muchas gracias.

Me gusta:

Me gusta Cargando...

Share

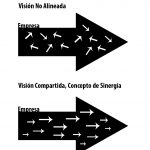

Casi todos los expertos en liderazgo coinciden en que una de las cualidades fundamentales de un líder es la visión. Pero, esta característica tiene que ir acompañada de otro aspecto que a menudo se olvida o se subvalora, y es la capacidad de ejecución.

Casi todos los expertos en liderazgo coinciden en que una de las cualidades fundamentales de un líder es la visión. Pero, esta característica tiene que ir acompañada de otro aspecto que a menudo se olvida o se subvalora, y es la capacidad de ejecución.

Después de mil explicaciones me dice… “Soy así Antonia” y se queda tan ancho o tan ancha, vamos anchísimos porque esta es un expresión sin pertenencia de genero y además universal. Existe en todos los idiomas una expresión que nos permite definirnos como algo estático, inamovible, de propiedades fijas, inmutables, sin posibilidades, condenados, etiquetados... y desde ahí, bien agarraditos a ese mundo inventado, nos decimos lo que podemos y lo que no podemos, desde ahí nos contamos nuestras historias y nuestros cuentos, montamos un mundo propio que justifica nuestros miedos, legitima nuestros límites para el cambio y reduce a la mínima expresión nuestras posibilidades de superación. Incluso, por si no nos pareciera suficiente, a fin de darle mayor solidez, anclamos esas nuestras historias en su marco social, religioso, político, económico o el que sea que nos parezca suficientemente sólido para los cimientos de nuestra historia, que tengan la consistencia del hormigón armado, no vaya a rodar el mundo y nos hagamos daño.

Después de mil explicaciones me dice… “Soy así Antonia” y se queda tan ancho o tan ancha, vamos anchísimos porque esta es un expresión sin pertenencia de genero y además universal. Existe en todos los idiomas una expresión que nos permite definirnos como algo estático, inamovible, de propiedades fijas, inmutables, sin posibilidades, condenados, etiquetados... y desde ahí, bien agarraditos a ese mundo inventado, nos decimos lo que podemos y lo que no podemos, desde ahí nos contamos nuestras historias y nuestros cuentos, montamos un mundo propio que justifica nuestros miedos, legitima nuestros límites para el cambio y reduce a la mínima expresión nuestras posibilidades de superación. Incluso, por si no nos pareciera suficiente, a fin de darle mayor solidez, anclamos esas nuestras historias en su marco social, religioso, político, económico o el que sea que nos parezca suficientemente sólido para los cimientos de nuestra historia, que tengan la consistencia del hormigón armado, no vaya a rodar el mundo y nos hagamos daño. por Pilar Torrijos Gijón

por Pilar Torrijos Gijón

Yo conozco – los Demás conocen

Yo conozco – los Demás conocen Yo desconozco – los Demás conocen

Yo desconozco – los Demás conocen

Yo desconozco – los Demás desconocen

Yo desconozco – los Demás desconocen

Las autoras plantean que con frecuencia caemos en la “trampa del mono”, que hace referencia a la historia en la que el brazo de un mono queda atrapado entre los barrotes de una jaula al intentar coger un plátano colocado dentro de ésta y es incapaz de soltar el plátano y liberarse. Muchos de nosotros actuamos como el mono y nos aferramos a algo que nos atrae y aunque posteriormente nos demos cuenta que para ser libre debemos soltarnos, seguimos agarrados. Una de las cosas que con mayor frecuencia nos atrapa es el patrón habitual de nuestro pensamiento: las historias limitantes que nos contamos sobre quiénes somos y cuáles son nuestras capacidades.

Las autoras plantean que con frecuencia caemos en la “trampa del mono”, que hace referencia a la historia en la que el brazo de un mono queda atrapado entre los barrotes de una jaula al intentar coger un plátano colocado dentro de ésta y es incapaz de soltar el plátano y liberarse. Muchos de nosotros actuamos como el mono y nos aferramos a algo que nos atrae y aunque posteriormente nos demos cuenta que para ser libre debemos soltarnos, seguimos agarrados. Una de las cosas que con mayor frecuencia nos atrapa es el patrón habitual de nuestro pensamiento: las historias limitantes que nos contamos sobre quiénes somos y cuáles son nuestras capacidades.