Y llega la neguentropía y lo arregla todo.

Y llega la neguentropía y lo arregla todo.

Por Alicia Pomares @AliciaPomares

Serendipia.

Releyendo sobre entropía en vacaciones (“La entropía desvelada”de Arieh Ben-Naim) no he podido evitar cuestionarme muchas cosas sobre la gestión del cambio en las organizaciones, sobre el desorden como algo natural e inevitable, el caos que busca el equilibrio y lleva al cambio.

“No es la especie más fuerte la que sobrevive, ni la más inteligente, sino la que responde mejor al cambio”. Charles Darwin

“El cambio es lo único que permanece”. Heráclito

Confieso que me ha descolocado y ha removido algunas de mis creencias en relación a la gestión del cambio, aunque parece que se me han ido ordenando las ideas progresivamente. Preguntas como:

- ¿Siempre precede la entropía al cambio?

- ¿Existe una fórmula para medir la neguentropía, igual que existe una para medir la entropía? ¿Podemos medir de forma científica la gestión del cambio en una organización?

- ¿Las empresas abiertas (sistemas abiertos) están más preparadas para sobrevivir a la entropía?

- ¿Si según las leyes de la naturaleza, los sistemas tienden al desorden, al caos, de forma natural, por qué nos empeñamos los consultores en hablar de la necesidad de cambio, si surgirá inevitablemente?

- ¿Es la neguentropía la explicación científica de la gestión del cambio?

Me ha parecido interpretar una visión científica del cambio y la necesidad de construir organizaciones abiertas para evitar el caos y la muerte organizativa.

No sé si seré capaz de explicar lo que he entendido ya que me quedan muchas lagunas sobre la entropía, concepto muy complejo para mi, vinculado a la 2ª ley de la termodinàmica (enunciada por S. Carnot en 1824).

Este post no pretende ofrecer una visión científica (no me atrevo) pero si reflexionar al respecto.

¿Que es la entropía?

“La energía del universo es constante aunque está sujeta a la disipación y a una degradación cada vez mayores porque tiende a distribuirse en el espacio en busca del equilibrio y de la mayor estabilidad, dispersión y probabilidad posibles. Esto da lugar al desorden, a la mayor redistribución, al caos y a la máxima entropía. El orden y el caos se retroalimentan y esa tensión inestable entre ellos crea un campo enormemente creativo. La enorme paradoja que se crea es: para que exista el orden es necesario el desorden, así como el concepto de que la entropía es realmente una especie de progreso para la destrucción y esto es justamente lo que ocurre en el transcurso de la vida.”

Me he encontrado con muchas definiciones de entropía, pero para que nos entendamos, viene a ser algo así como la medida del desorden e incertidumbre de un sistema.

Nos ha tocado vivir una época en la que los cambios se aceleran, la incertidumbre se incrementa y más que una sociedad líquida parece que vivimos en una sociedad gaseosa -de esas en las que la entropía puede aumentar a un ritmo galopante- y nos cuesta encontrar las fórmulas para equilibrarla (Neguentropía).

Los nuevos elementos que se introducen en las organizaciones: situación económica, globalización, información (internet, redes sociales…) son más que suficientes para generar el desorden en nuestras organizaciones, en otra época ordenadas y organizadas. Ahora de poco sirve planificar a largo plazo.

¿Es negativa la entropía?

“La entropía es nula cuando la certeza es absoluta, y alcanzará un máximo cuando el sistema se acerca al equilibrio. Cuando la entropía sea máxima en el universo, esto es, exista un equilibrio entre todas las temperaturas y presiones, llegará la muerte térmica del universo. Toda la energía se encontrará en forma de calor y no podrán darse transformaciones energéticas.”

Después de leer afirmaciones como esta, parece que la entropía es algo malo, que lleva al caos y a la muerte organizativa. Pero la cuestión es si, en su adecuado nivel, puede ser positiva.

El ser humano tiene miedo natural a los cambios; generaciones y generaciones han evitado el cambio ¿ Por qué ahora proclamamos que los cambios son buenos, que hay que cambiar continuamente?

Según la teoría de la entropia parece que no es necesario provocar el cambio, que el cambio sucede solo y continuamente por las propias leyes físicas de la naturaleza y de los sistemas, sin embargo hay que controlarlo, regularlo, buscar el equilibrio para conducirlo hacia objetivos de evolución.

Como afirma Sonia Muriel: “No puede haber una organización que crezca sin salir de su zona de confort y para romper con la rutina debe aparecer el caos. Un caos que cuestione las reglas que eran válidas hasta el momento, los principios económicos que hemos seguido y las políticas de RRHH que han gestionado profesionales durante siglos.”

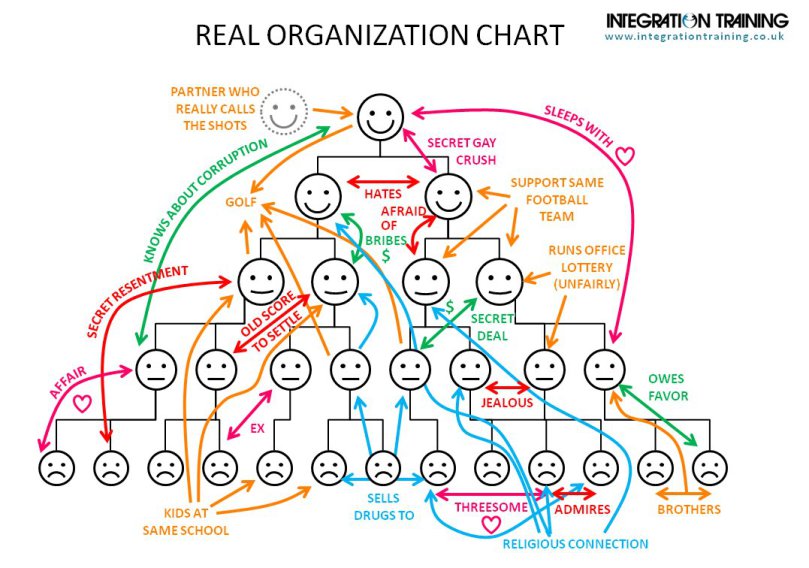

La entropía en las organizaciones

Hoy en día y ante las situaciones de cambio de mercado e incertidumbre, en las empresas la entropía es constante pero a la vez puede ser un elemento de evolución ya que surgen nuevos objetivos empresariales.

“La entropía permite conocer que existen factores que desencadenan el caos en el interior de las empresas y las herramientas para no permitir la alteración o pérdida de la información. Además permite que la organización empresarial, al importar mayor energía del ambiente, aprenda y desaprenda conocimientos.” (Alejandro Laura)

Pero atención, según la segunda ley de la termodinàmica, la entropía perjudica fundamentalmente a los sistemas aislados, empresas cerradas:

“Los sistemas aislados tienden al desorden, es decir, las cosas tienden al caos a medida que pasa el tiempo (no hay más que fijarse en el organismo de un ser vivo)”

Lo que nos lleva a diferenciar entre Organizaciones abiertas y Organizaciones cerradas (sistema aislado)

“En un sistema cerrado la entropía tiende a ser positiva por lo cual el sistema no intercambia energía con su medio. En un sistema abierto la entropía tiende a ser negativa por lo cual existe intercambio de energía entre el sistema y su entorno, en este los recursos utilizados se toman del medio externo.”

Por tanto, cuanto más cerrada es una organización (menos relación con su entorno) más condenada está al incremento de la entropía. Cuanto más abierta es una organización, desarrolla más capacidad de adaptación a las circunstancias cambiantes, buscando el equilibrio. Es decir, aplicando la neguentropía:

La neguentropía mantiene los equilibrios

“La neguentropía es la energía auto reguladora que permite mantener al sistema en su estado de equilibrio garantizando la supervivencia de este, pues es la que se opone al crecimiento de la entropía en un sistema contrarrestando su efecto.”

Los sistemas abiertos tienden a desorganizarse como efecto de las fuerzas entrópicas que lo atacan, sin embargo, poseen mecanismos potenciales, las fuerzas neguentrópicas, que buscan su supervivencia” (principio de organicidad).

El aumento de información disminuye la entropía pues es la base de la configuración y del orden, es decir, la neguentropia usa la información como medio o instrumento de ordenación del sistema.

Me planteo si existe una base científica para afirmar que las empresas abiertas, 2.0, sociales,… en las que la información fluye, se comparte, se intercambia, están más preparadas para adaptarse y sobrevivir al caos, a la incertidumbre, a la inevitable entropía. Están más preparadas para la gestión del cambio.

Diría que la respuesta es de puro sentido común.

Licencia:

—————————————————————-

Fuente: Serendipia

Imagen: Entropy-negentropy

Publicado en Pensamiento Imaginactivo. Post original aquí.

Para seguir leyendo:

Exclusivo para la “Línea de Mando”

Los 10 Problemas en la Gestión del Cambio y cómo solucionarlos

Gestión del cambio: 10 principios a desaprender

El lado humano del cambio. Los 6 comportamientos claves del líder exitoso

Principios para gestionar el cambio

Si te ha interesado este post, no olvides dejarnos tus comentarios. También apreciamos que los compartas con tus amigos y contactos en las redes sociales. Muchas gracias.

Cuando pensamos en creatividad, no se trata de un “don” inexpugnable ni de algo “talentoso” y difícil de entrenar. Se trata, simplemente, de volver a ser niños.

Cuando pensamos en creatividad, no se trata de un “don” inexpugnable ni de algo “talentoso” y difícil de entrenar. Se trata, simplemente, de volver a ser niños. En un mundo de negocios dinámico, las empresas con estrategias estáticas están destinadas al fracaso. El concepto de “agilidad organizacional” se vuelve un imperativo para la competitividad. ¿Qué es y cómo se gestiona una empresa estratégicamente ágil?

En un mundo de negocios dinámico, las empresas con estrategias estáticas están destinadas al fracaso. El concepto de “agilidad organizacional” se vuelve un imperativo para la competitividad. ¿Qué es y cómo se gestiona una empresa estratégicamente ágil? Por Alexis Codina

Por Alexis Codina

John C. Maxwell

John C. Maxwell

El liderazgo lateral es aquel que se basa en la capacidad para influir en personas de un mismo nivel para conseguir objetivos comunes. Se suele realizar entre personas que se encuentran en el mismo rango o puesto dentro de la empresa, y no es una relación entre jefe y empleado.

El liderazgo lateral es aquel que se basa en la capacidad para influir en personas de un mismo nivel para conseguir objetivos comunes. Se suele realizar entre personas que se encuentran en el mismo rango o puesto dentro de la empresa, y no es una relación entre jefe y empleado.